【産地】沖縄県久米島

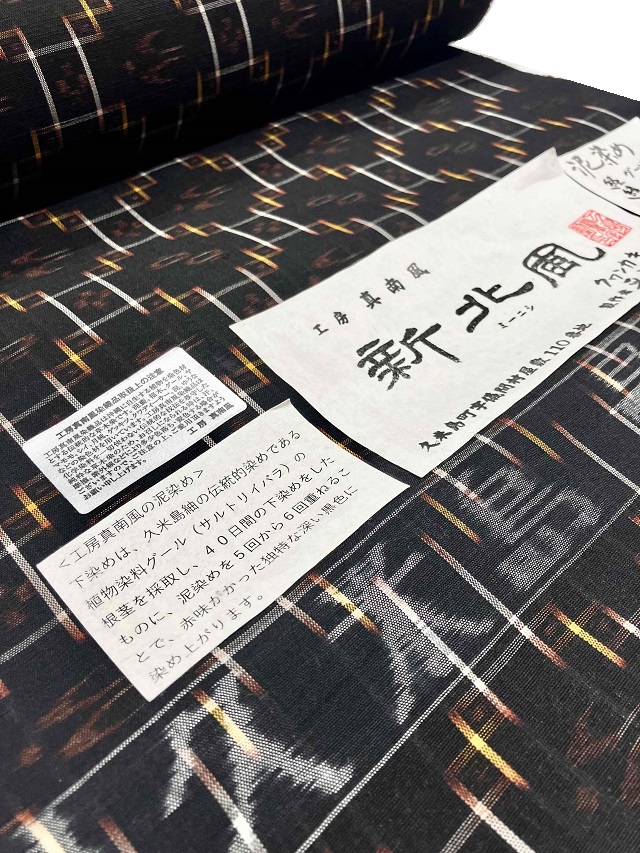

【製造元】工房真南風

【製作者】平良美智子

【品質】絹100%

【染色】草木染め/グール・泥染め

【絣作り】手括り

【着用時期】6月頃から9月頃(夏)

【生地幅】約39cm(裄丈72cm 1尺9寸まで対応)

日本における最古の紬、絣の起源ともいえる伝統工芸 久米島紬。大変希少になった泥染縦緯絣においても更に激レアな逸品が夏の久米島紬です。清涼感溢れるシャリッとした風合いに泥染茶褐色の深み色、そして縦緯絣であらわされた意匠の風格、どれをとっても最高峰といえる夏の涼布です。我々業者間でも滅多にお目にかかる事の出来ないお品を特別価格でご提供します。

久米島紬(くめじまつむぎ)

沖縄本島那覇市から西へ約100キロの東シナ海に位置する久米島。 琉球王朝の時代 沖縄列島の中で最も美しいと言われ【琉美の島】と呼ばれていました。その琉美の島で伝承される紬織物「久米島紬」一人の職人が図案・糸染め・機織り・仕上げに至るまで手がけることによって完成する織物です。

大島紬や結城紬などにおいてはそれらの工程を分業によって行われています。しかし全ての工程を一人で行うことで職人の感性や思いという形のない趣きが1反の完成した絹布により一層宿るのです。

それは決して作家物のように独創的で斬新なものではありません。ただ昔ながらの工法を守り伝統の絣文様を表現する。しかしこれこそが普遍の美しさといっていいのではないでしょうか。確かに伝統を守りながら常に新しいデザインや柄に挑戦し現代にマッチした作品にも心が動かされる素晴らしさがあるのですが、昔から変わらないことに感じる安らぎは、遠く琉球王朝の時代に思いをはせ当時の情景や人の生活を感じながら現代への歴史の流れを受け止めてくれているかのようです。

天然染料の揺らぎ 久米島ブラック

柄を表現する絣括りを施した絹糸を島に自生する草木によって糸染めします。

グール(サルトリイバラ)の根からとった染料で40日間下染めを施し、泥染めにより5.6回媒染することで赤味がかった独特の黒色に染め上がります。

またグールによる赤茶色のほかクルボー・ヤマモモにより絣部分を黄色染めています。

この赤味がかった黒こそが「久米島ブラック」ともいえる深みのある黒であり久米島紬の原点、王道ともいえるのです。

糸染めの作業は約一か月以上を要し非常に手間暇がかかり重労働であるとともに熟練の経験と正確な技術が必要とされるのです。

そして天然の色に染め上がった彩りには、目に見える色の奥に宿る幾色もの見えざる色が存在し、それを上手く説明する術がないため人は”深みや味わい”といった曖昧な言葉で表現するしかないのです。化学染料のように絶対的なものではない不確かな揺らぎを感じさせる天然染料だからこそ我々の心の奥底に響くのかもしれません。

絣(かすり)は絹糸の一部が染まらないように白く染め抜く部分を綿糸を手括りによって縛り染め分けされています。

※絣とは1本の糸を染め分けする事を言い、その絣糸を組み合わせて柄を織り出す技法も同義に絣と呼びます。

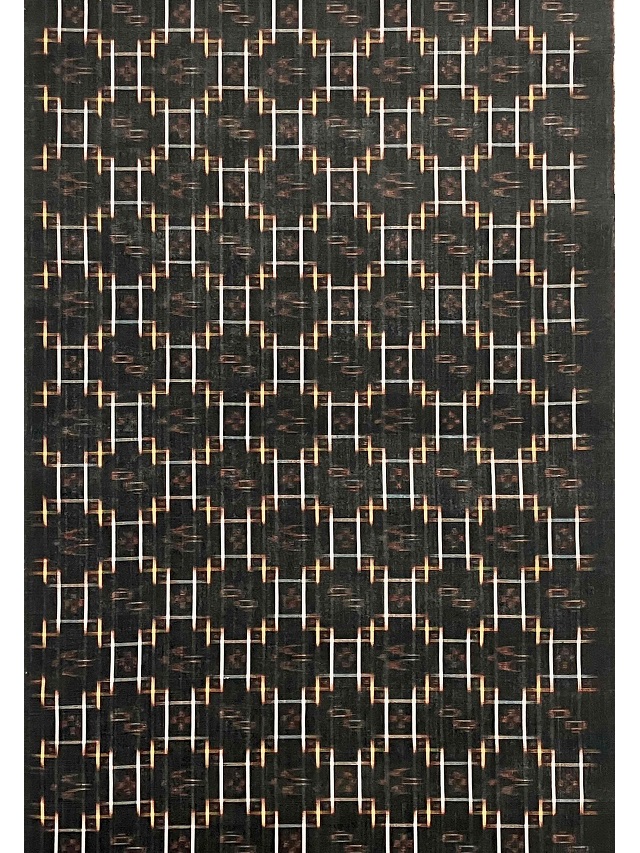

伝統の絣文様である【トゥイグワー(鳥)】

トゥイグワー※鳥が飛ぶさまを形どっています。

グールで染まった赤茶色の絣足が久米島紬ならではの特徴です。

トーニー(家畜の餌箱)

沖縄の絣模様には生活の身近な道具を現したものも多くあります。

クワンカキー 5玉式絣

生地幅に5つの絣群が配されていることを5玉と言います。

※4つなら4玉 3つなら3玉と数えます。

縦糸と緯糸の両方に絣糸を用い表現された「クワンカキー(環掛)」の伝統模様がお洒落さとともに久米島紬らしい風格を漂わせるのです。

ほんのりとした透け感と生絹(なまきぬ/すずし)のシャリっとした手触りが涼感を生み出し、手織りのしっかりと、そしてしなやかな風合いゆえに着心地の良さを実感していただけます。

手織り~身体に沿う着心地の良さ

「とんとん♪ とんととん♪」南国の風に乗って響く機織りの音。ただひたすら機に向かい緯糸を打ち込んでいく。布の声を聞きながら糸を労わるように、しかし力強く織り進める手織りの作業は、常に心を乱す事が許されない正確さが求められます。それは自分自身と向かい合い我を見つめ直すかのような作業であり、集中力と根気強さを必要とします。高度な技術と人の感度によって、糸の状態や湿度などを見極めて打ち込み具合を加減する。機械織りでは感じられない優しさは人の手がもたらす温もりであり、体に沿う着心地の良さが手織り最大の魅力なのです。

久米島紬の歴史

中国や東南アジアとの交易が盛んであった頃、14世紀後半に「堂の比屋」という人物が中国に渡り養蚕の技術を持ち帰ったのがその起こりと言われています。

※堂の比屋・・堂→地名 比屋→そのムラを拓いた家の主人

その後、なかなか養蚕の技術が発達しなかったのですが、1619年 越前(現福井県)より坂元普基を呼び寄せ養蚕の技術や真綿の製法を伝授しました。その後、薩摩から友寄景友が来島し糸染めと織の技術を伝えたことで飛躍的に発展していったそうです。

また、東南アジアとの交易の中で絣の技術が伝わり久米島で独自の発展をしそれが沖縄本土から奄美大島、そして日本本土へと伝播したと考えられています。鹿児島から陸路を渡る経路と日本海を渡って新潟県に伝わりそこから山形の置賜地方や茨城県の結城地方などに伝播したともいわれています。その事から、久米島紬(琉球絣)は日本の絣の起源だとされているのです。

17世紀頃になると、薩摩藩に侵攻された琉球国は、租税として織物の貢納が義務づけられました。そして御絵図帳という絣の柄見本も作られ本土からの注文もあり高度な技術が発展していきました。しかしそれは厳しい貢納制度であり苦悩の時代だったのです。明治36年に織物税が廃止されようやく生活の糧となる産業として独立することができました。

その後、第二次世界大戦という哀しい歴史を経てこの世から消え去りそうになりながらも伝承され続け、2004年(平成16年)国の重要無形文化財に指定されました。

工房 真南風(まふえ)

沖縄の織物は個人事業者が殆どで、各地域(南風原や首里 読谷山など)の組合に所属し商品を流通させています。一方、工房 真南風は沖縄の染織品を扱う京都の有力問屋が職人を雇い入れて組織的に製造する会社を立ち上げ「工房 真南風」として作品を世に出されています。

ゆえに、沖縄県伝統工芸品の証紙や組合発行の証紙は貼付されていません。

長年にわたり、沖縄の染織品を問屋に卸してこられた実績から、消費者が好むデザインや色などを熟知しているがゆえに、現代にマッチした作品を生み出す事で着物愛好家や専門店筋などから絶大なる人気を博する工房として世に知られる存在になっています。

また、職人さんにとっては安定的に仕事と収入を得る事が可能となるメリットがあります。

日本における絣の起源「久米島紬」。久米島紬の原点ともいえる泥染による久米島ブラックに縦緯絣お洒落な伝統模様が入った特上アイテムを特別価格でご提供させて頂きます。現状は原料の高騰や職人さんの工賃上昇により仕入原価が高騰するとともに縦緯絣の泥染め、更に夏物に関しては我々でも滅多に目にすることはございません。また普遍の美しさを漂わせる古典的な絣模様ですので流行に左右されず一生物としてお召しいただけます。

お目に留まりましたら是非お手元にお迎えください。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境の違いなどにより色目が若干異なって見える場合がございますので予めご了承下さい。

※価格にはお仕立て代は含まれておりません。(お仕立ては当ページのオプション選択より商品と同時にご注文下さい)

【お仕立て代 期間】

海外縫製 約50日 国内縫製 約40日

※支払後 寸法確定後の所要期間です。

※GW お盆 年末年始など長期休暇が絡む場合は約10日程余分にお日にちを頂きます。

※仕立てが混み合う場合も余分に日数が掛かりますので余裕をもってご購入下さい。

海外単衣手縫い縫製・・24,840円

国内単衣手縫い縫製・・35,640円

※いずれも地入れ 正絹絽衿裏 背伏込み

正絹居敷当・・別途料金 2,000円

水濡れにも安心 ガード加工・・5,400円

※水分を弾く加工です。

天然染料の特性上、色落ちを軽減させる為にガード加工をお勧めします。

お仕立てに関して詳しくはこちらもご参照ください。。

↓↓↓