シークレット販売(伊勢型)

伊勢型染 シークレット販売 重要無形文化財

伊勢型小紋 重要無形文化財

どうしても購入ページにアクセス出来ない場合は一時的にシークレット設定解除しますのでメール・LINEなどからお知らせください。

商品画像をタップすると商品の詳しい説明がご覧いただけます。

期間限定特別販売

8/30(金)午前8時迄

- 2024.07.13

- 14:10

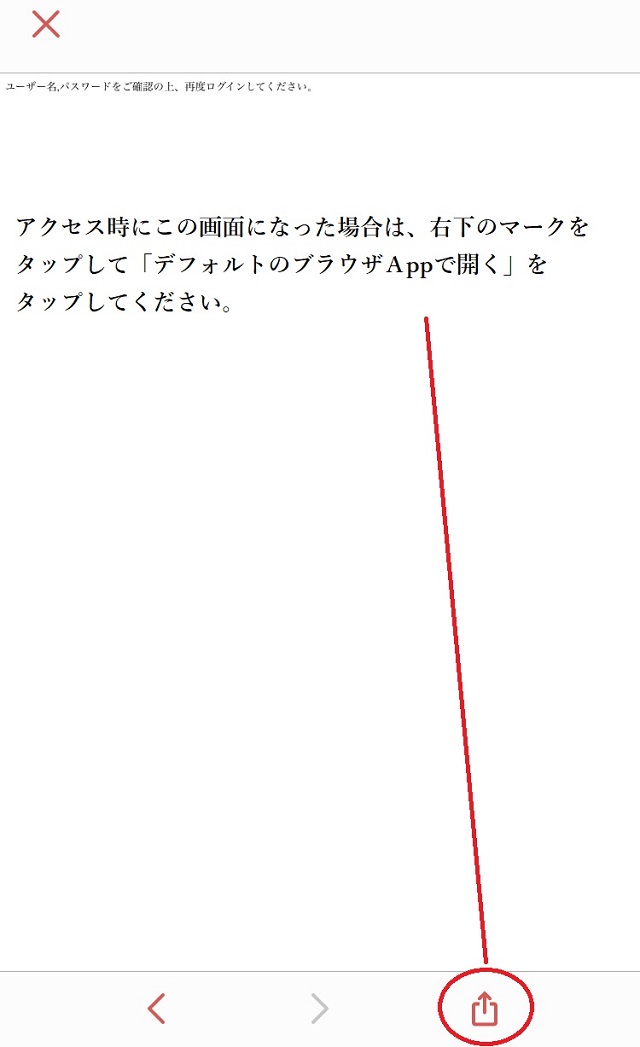

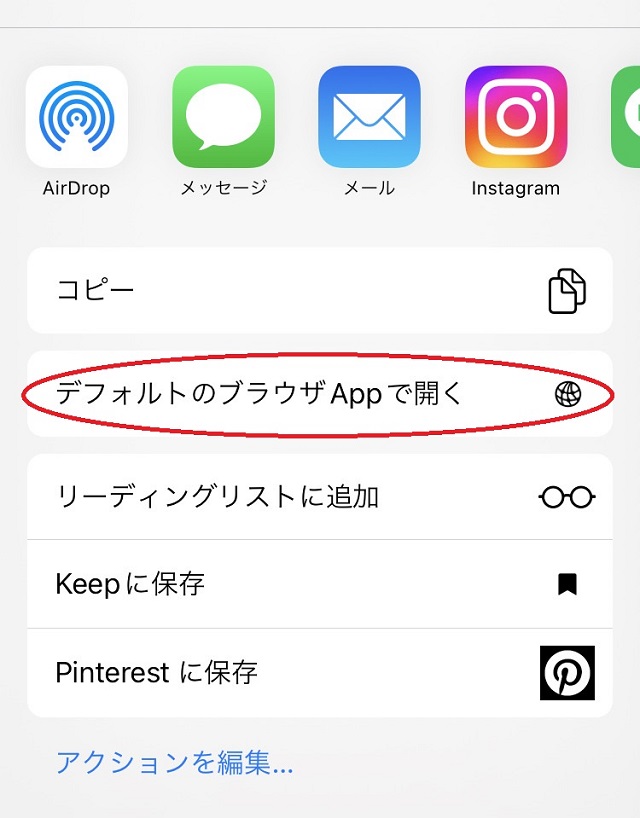

シークレットページにアクセス出来ない時は。

シークレットページにアクセス出来ない場合

スマートフォンでメールアプリやSNSアプリのリンクからアクセスすると

「ユーザー名 パスワードをご確認の上 再度ログインしてください。」と表示されアクセス出来ない場合がございます。

その際には以下の様に操作してみて下さい。

※iPhoneでの操作方法ですが、アンドロイドにおいても同様の機能があると思いますのでお試しくださいますようお願い申し上げます。

当店サイトの仕様上ご迷惑をお掛けしますがご了承ください。

どうしてもアクセスできない場合は一時的にシークレット解除しますのでメール・LINEからご連絡ください。

左上に小さく「ユーザー名、パスワードを確認の上、再度ログインしてください。」と表示されます。※iPhoneの場合の見え方です。

●iPhoneの場合はサファリ アンドロイドの場合はグーグルクロームなどのインターネットブラウザーからアクセスしていただくとご覧いただけます。

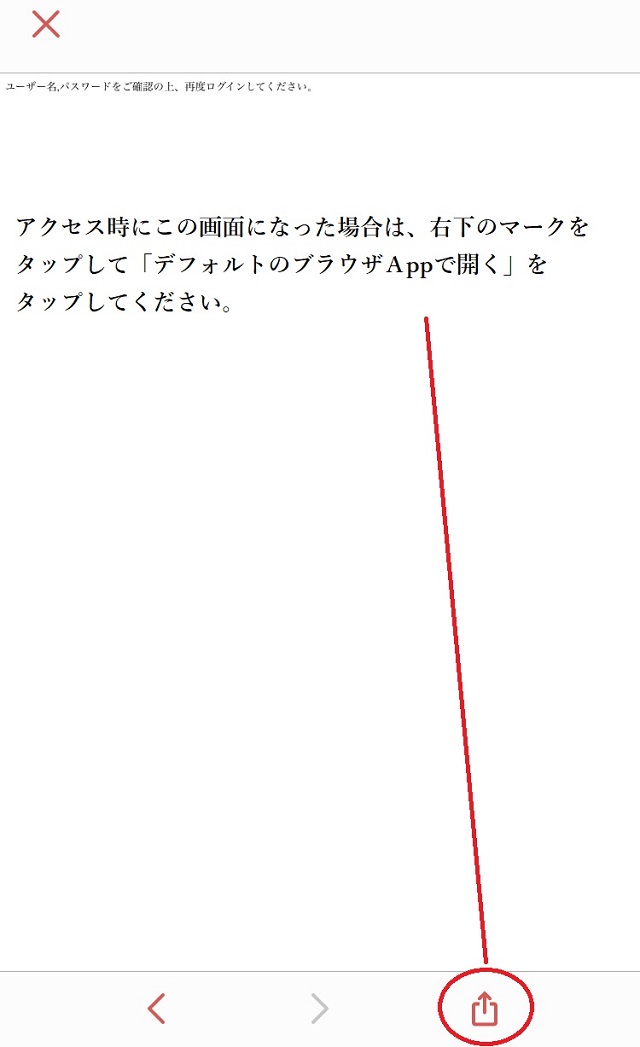

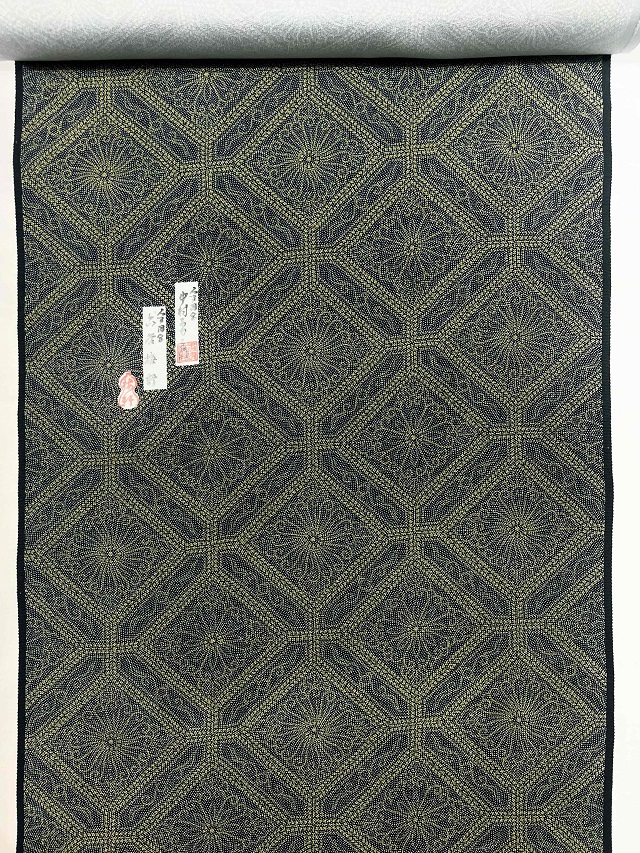

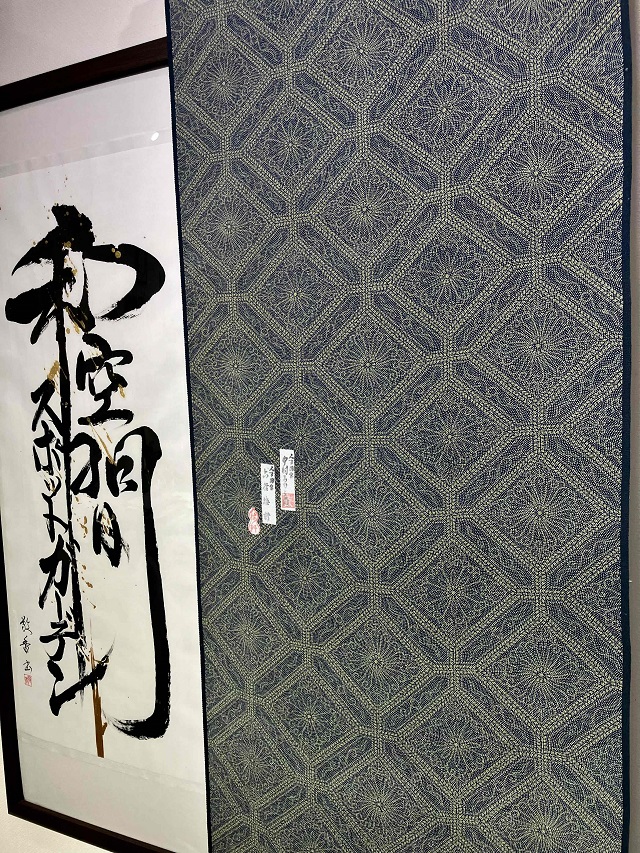

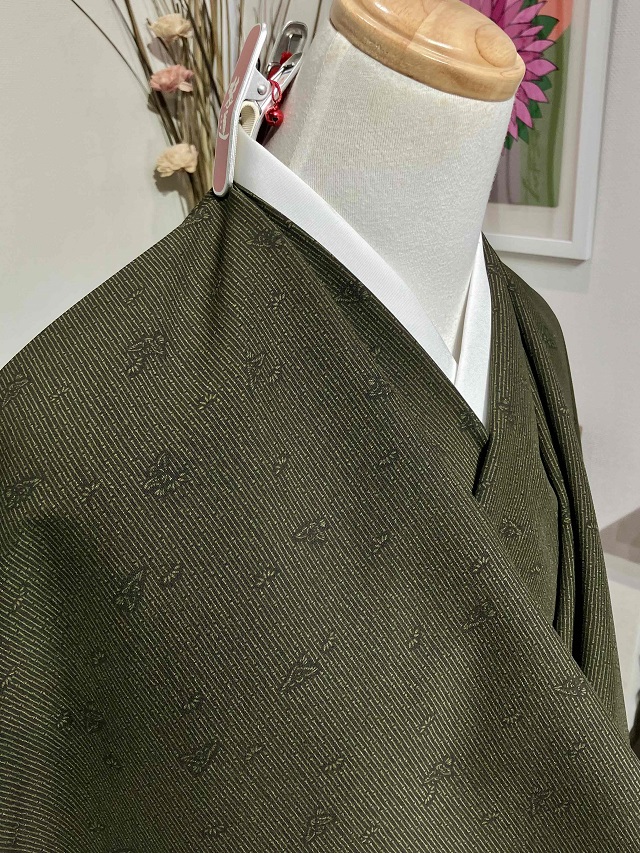

★在庫有り 伊勢型小紋 中村勇二郎×六谷梅軒 菊菱に襷文

こちらはシークレット販売商品です

価格・在庫の有無及びご購入ページに関してはマイページをご参照ください。

マイページへのアクセスは会員登録が必要です

メーカー希望価格 363,000円

当店価格はマイページをご確認ください。

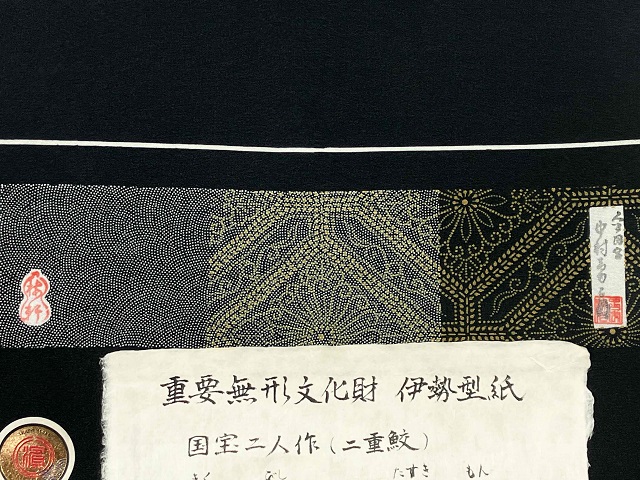

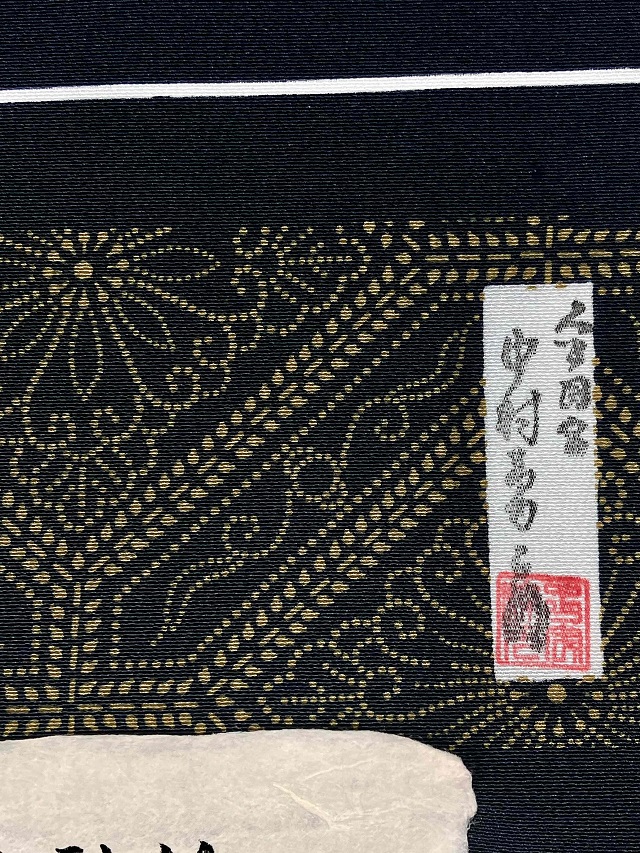

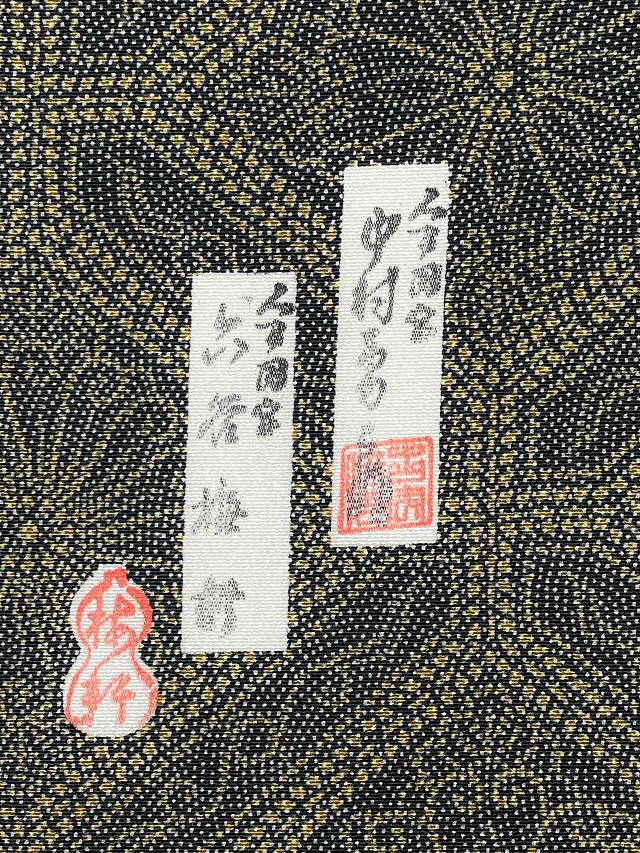

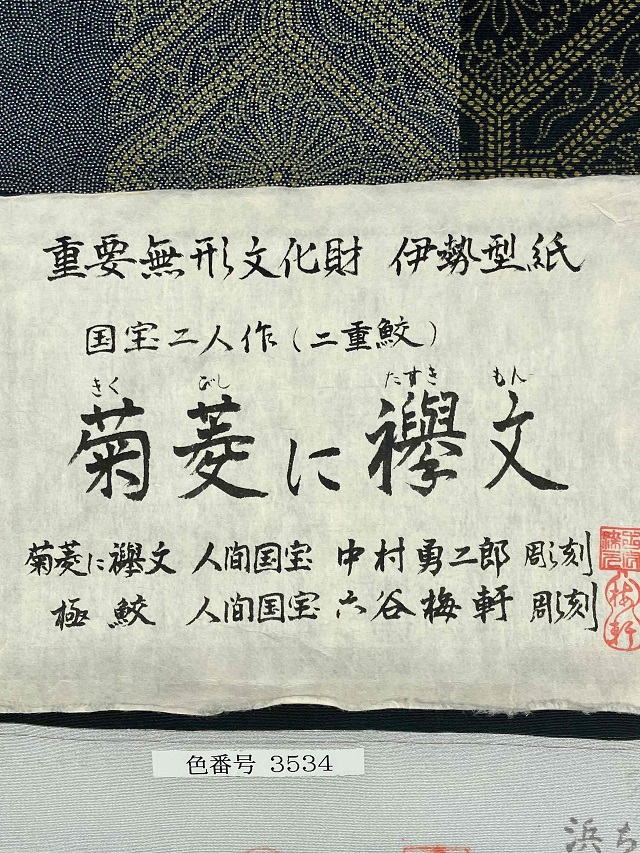

伊勢型 重要無形文化財

人間国宝 国宝二人作

中村勇二郎×六谷梅軒

彫師×染師 神業の競演

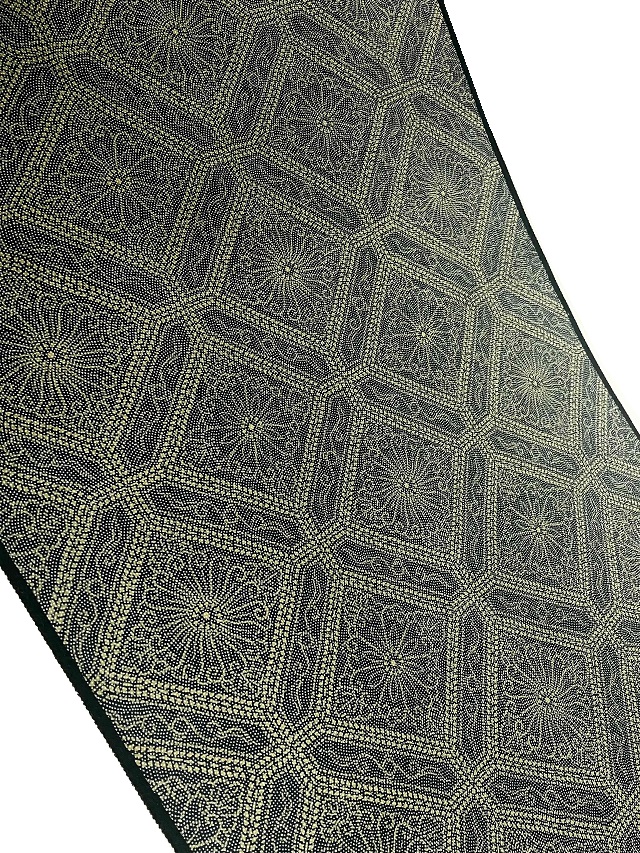

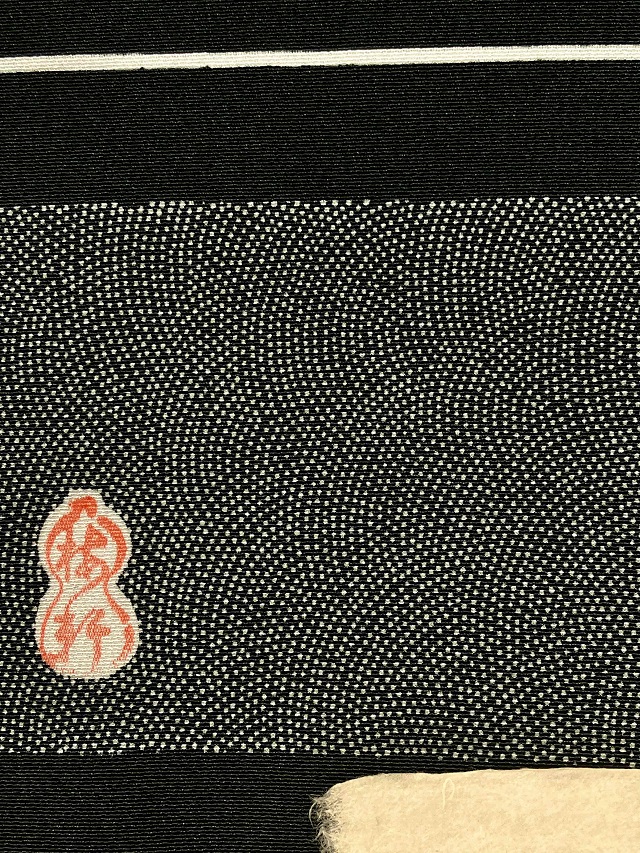

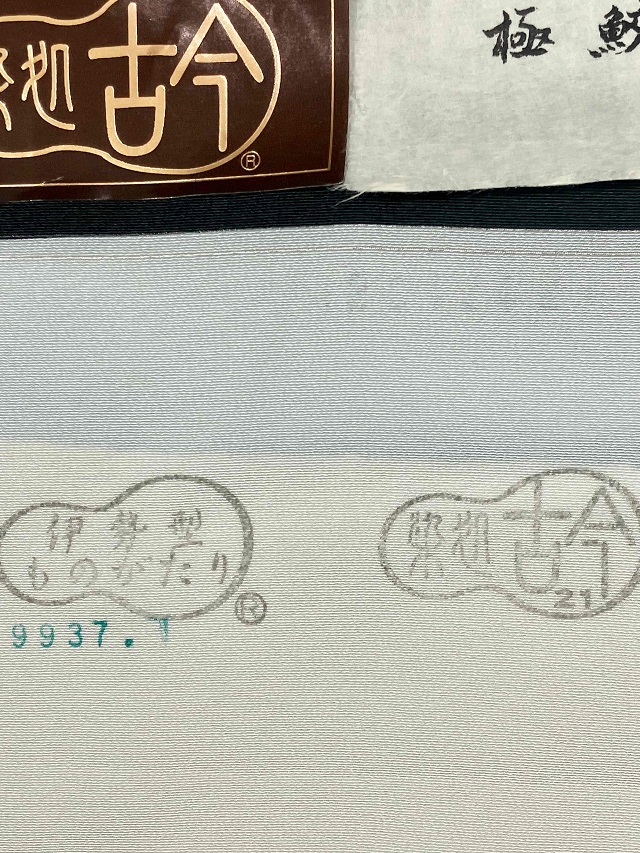

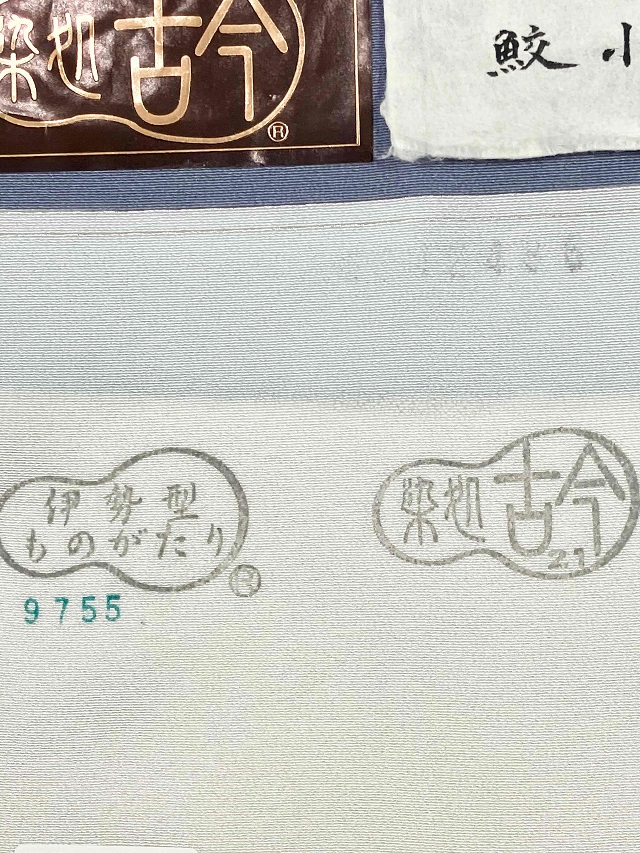

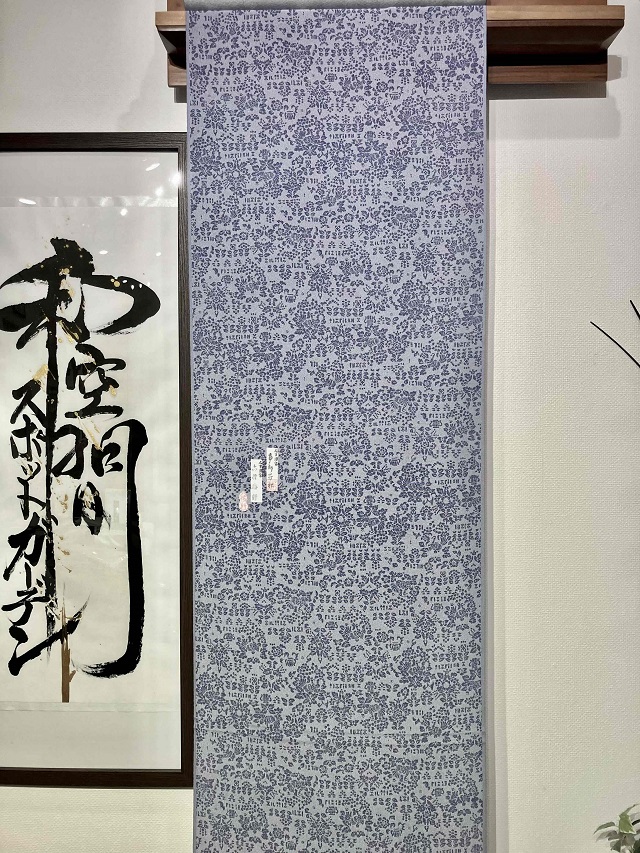

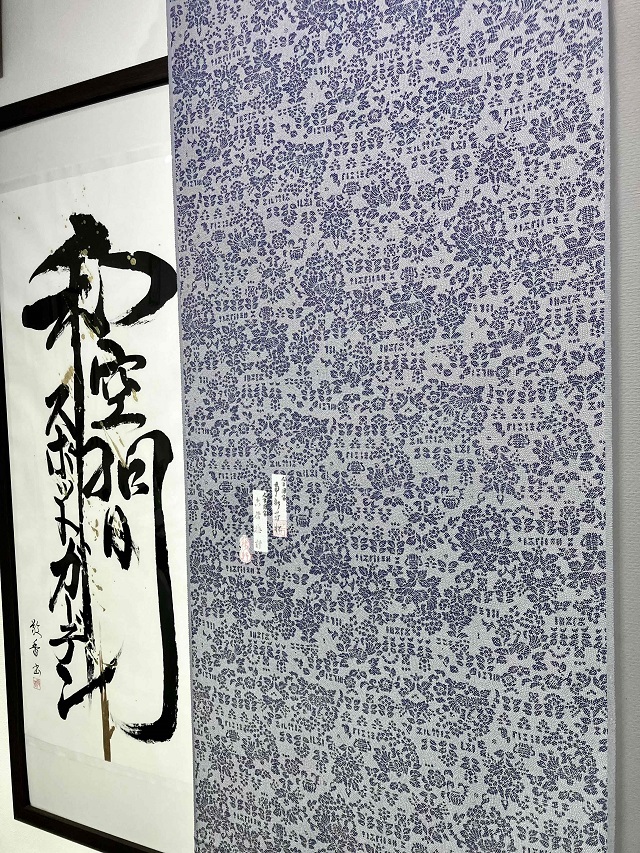

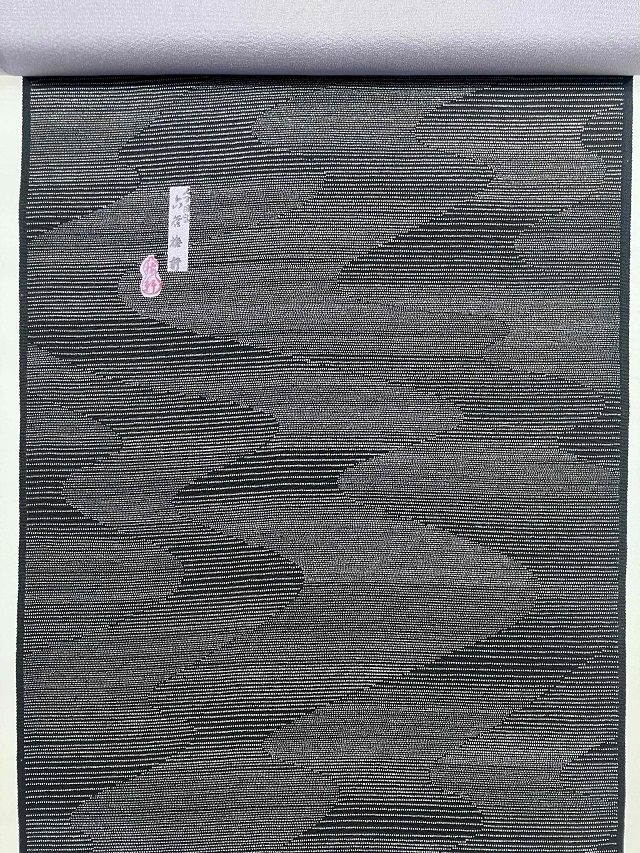

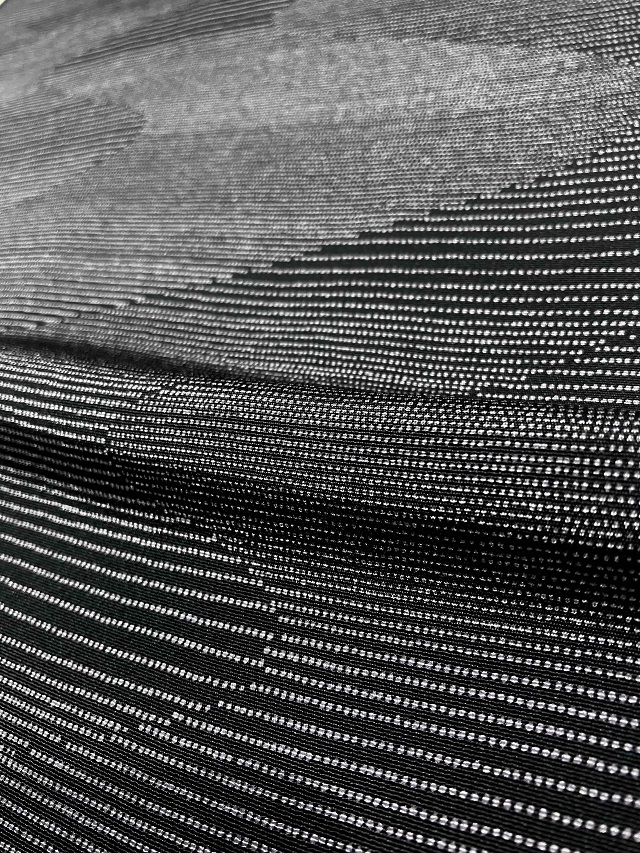

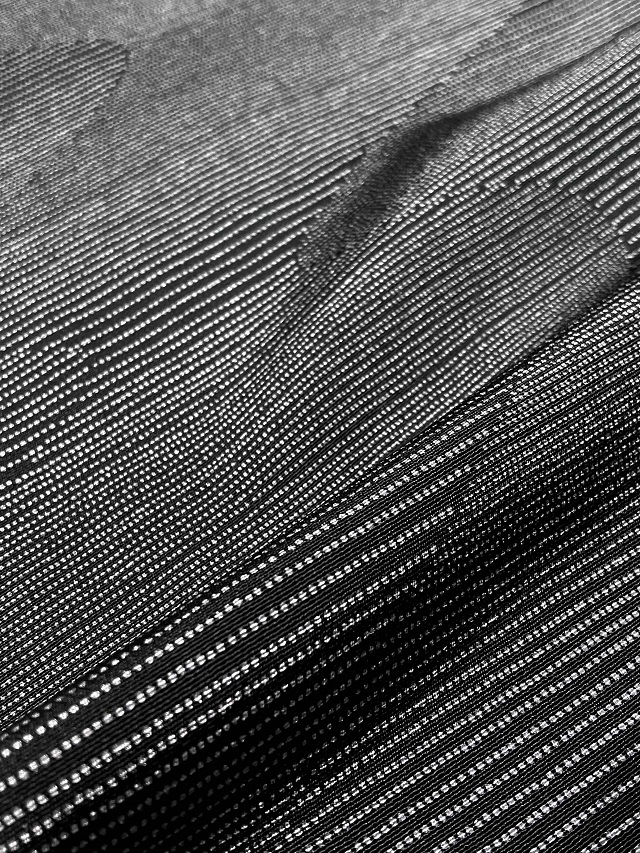

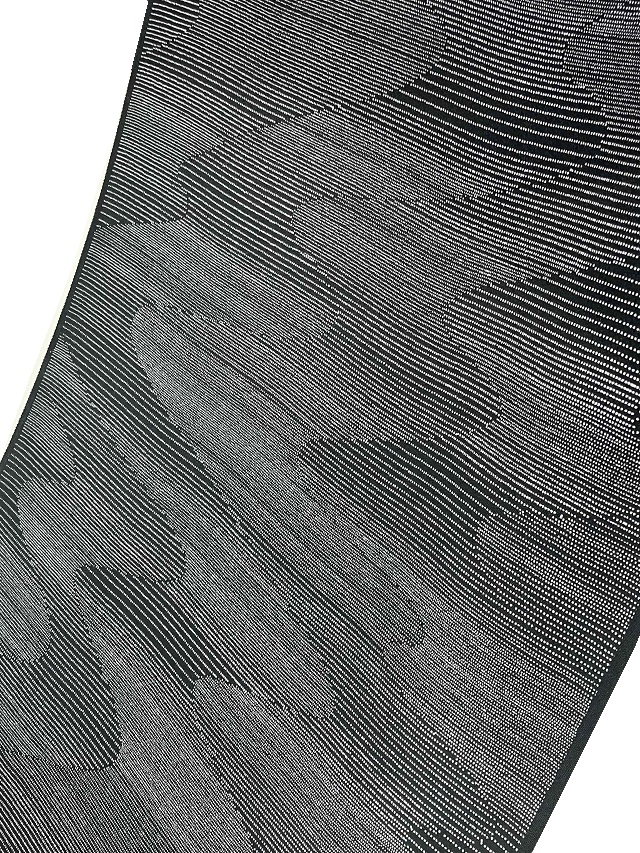

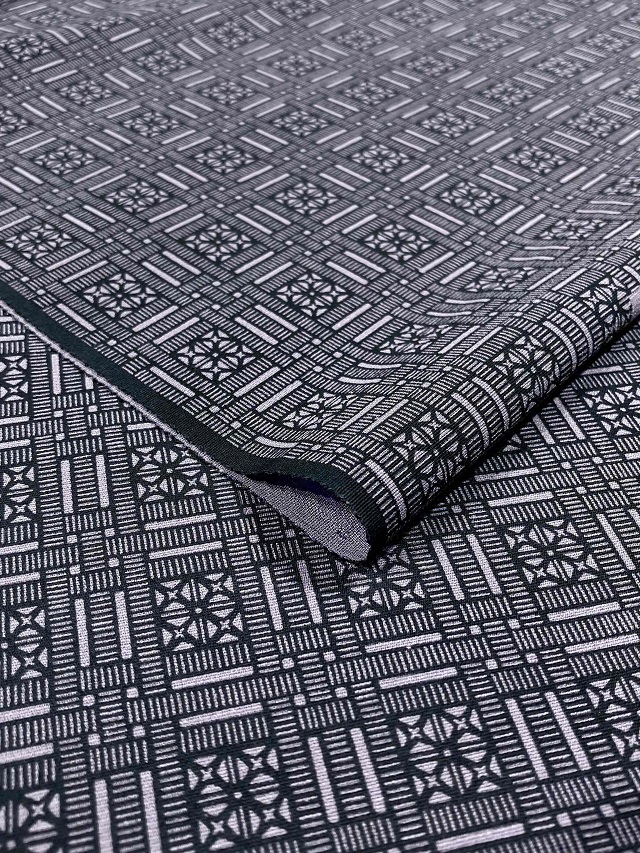

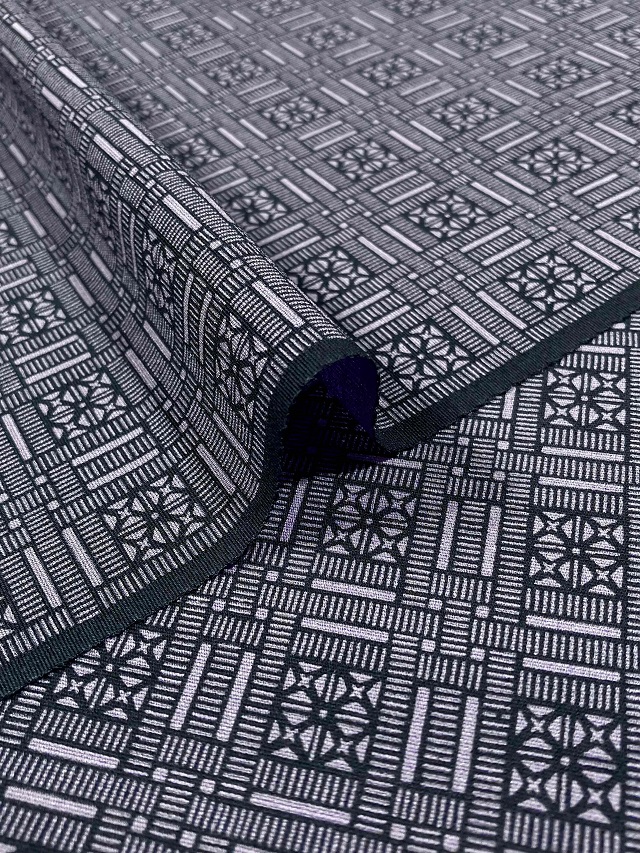

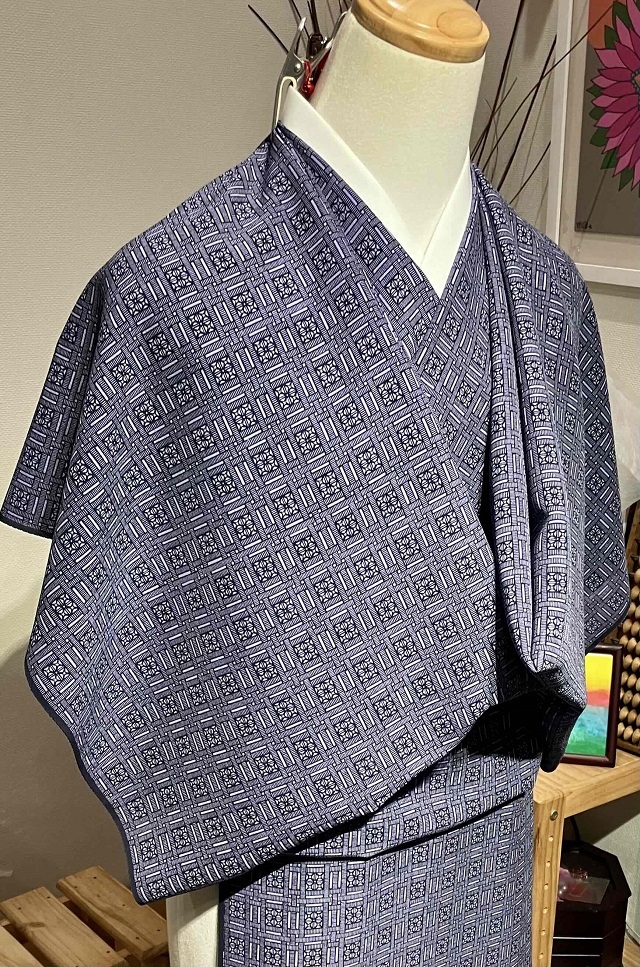

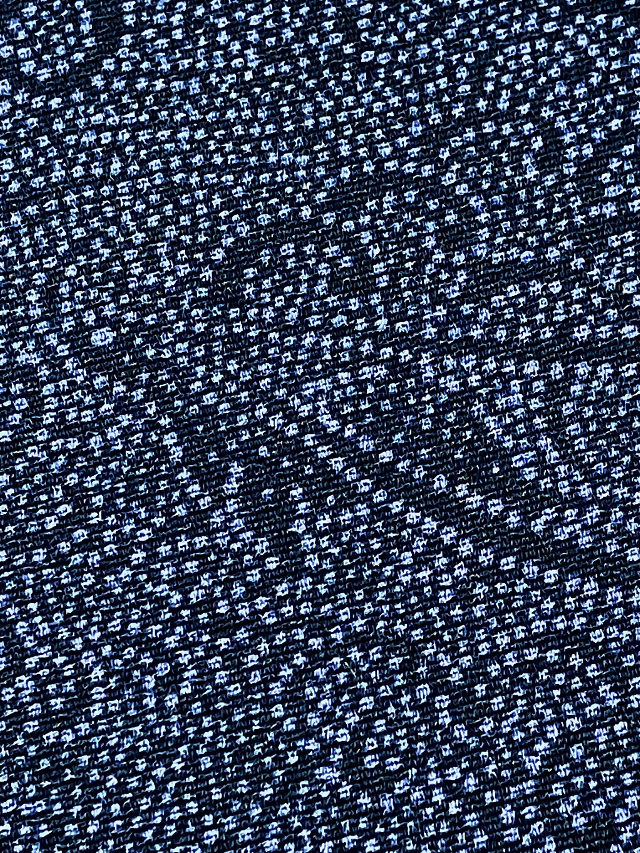

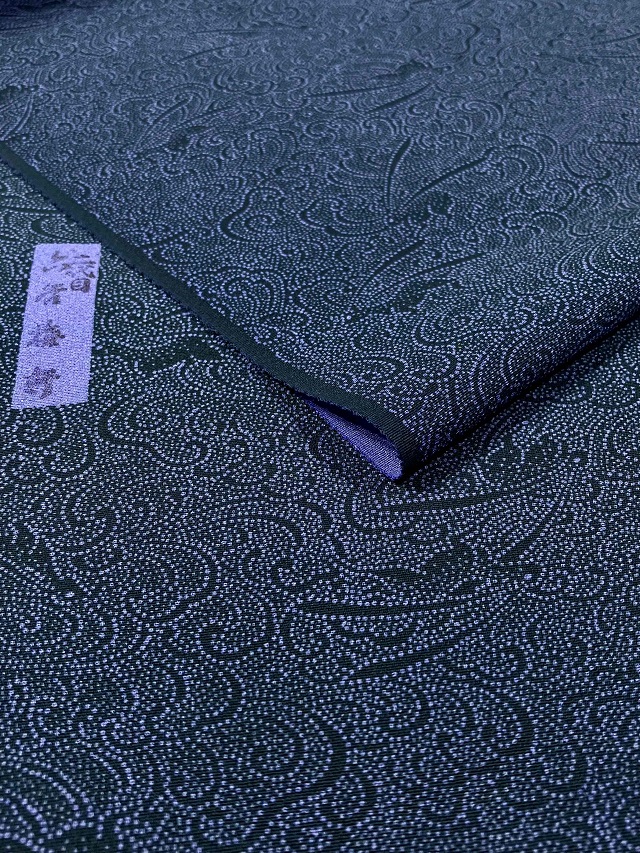

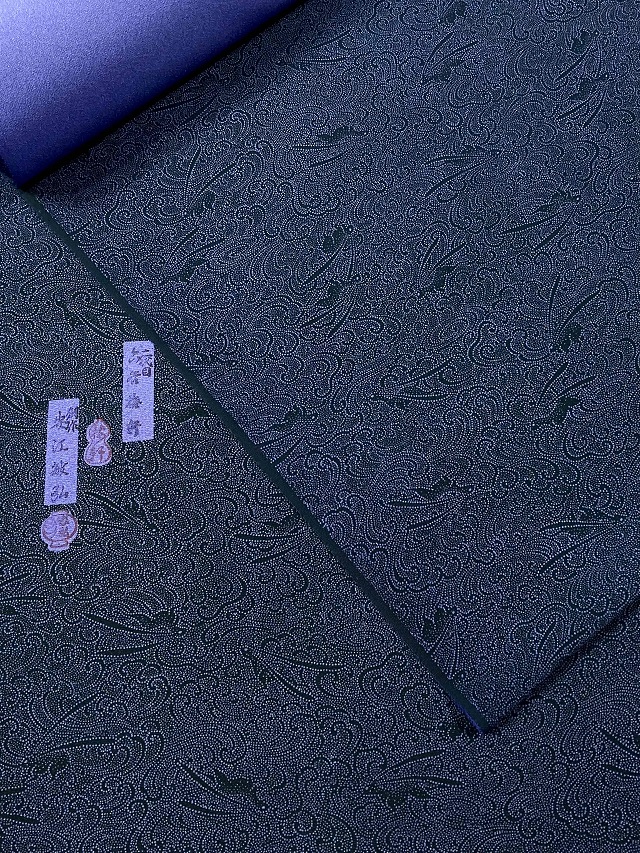

作品名 菊菱に襷文/極鮫

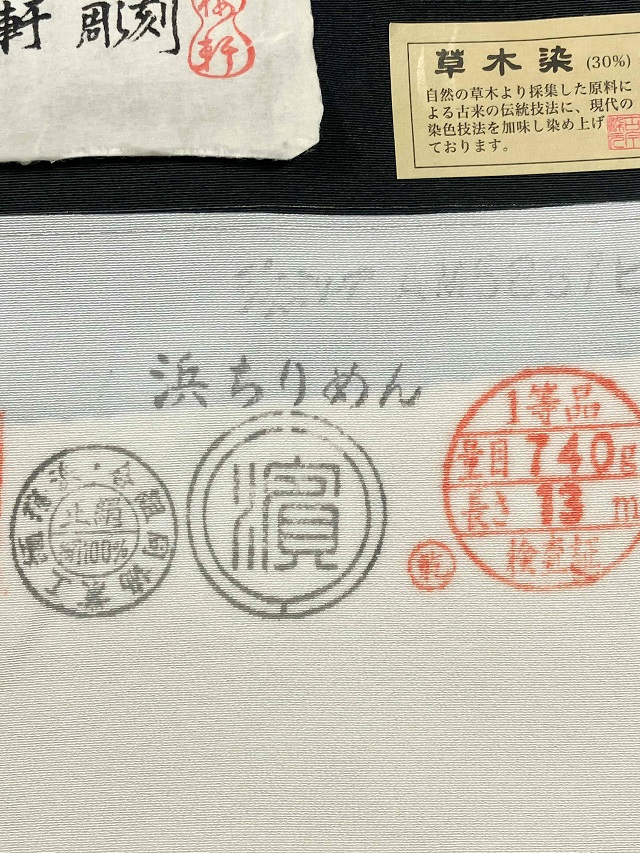

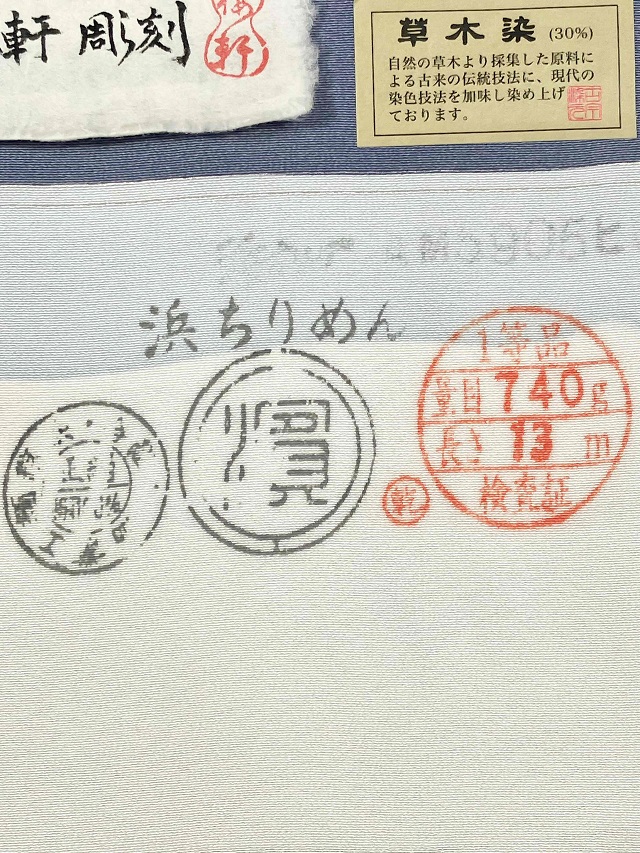

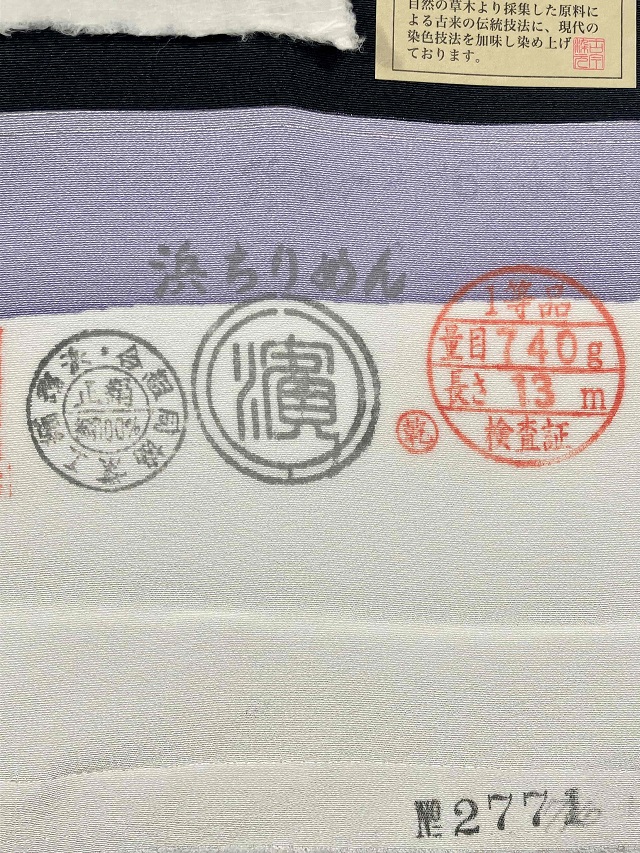

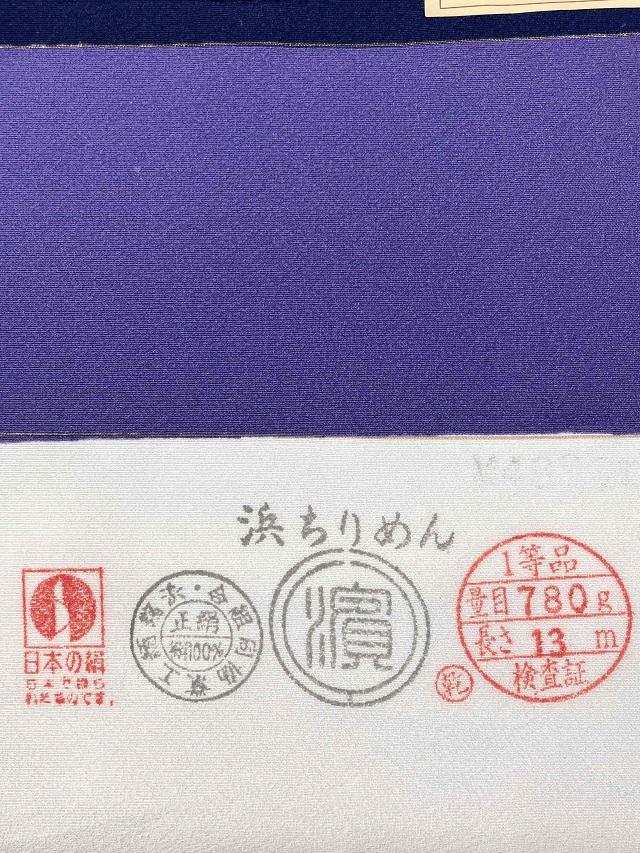

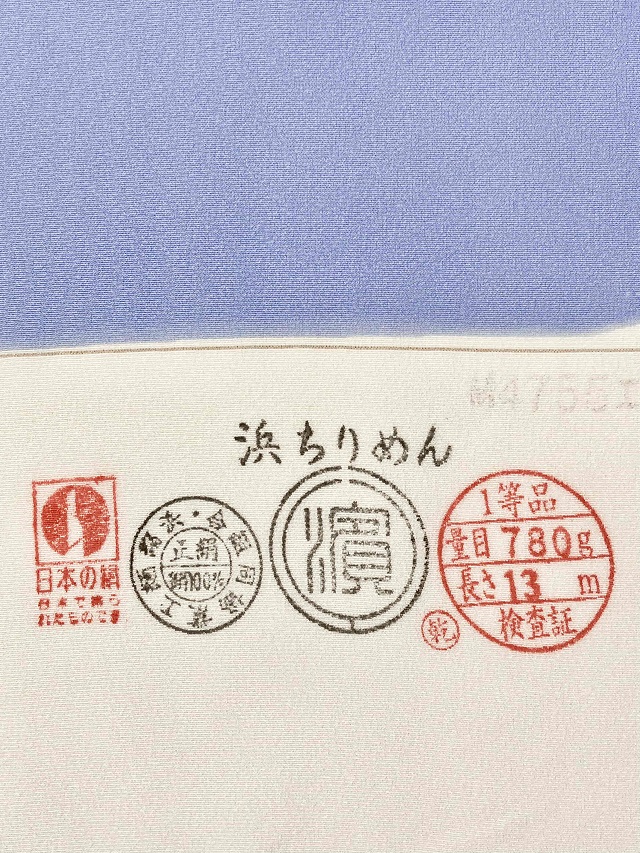

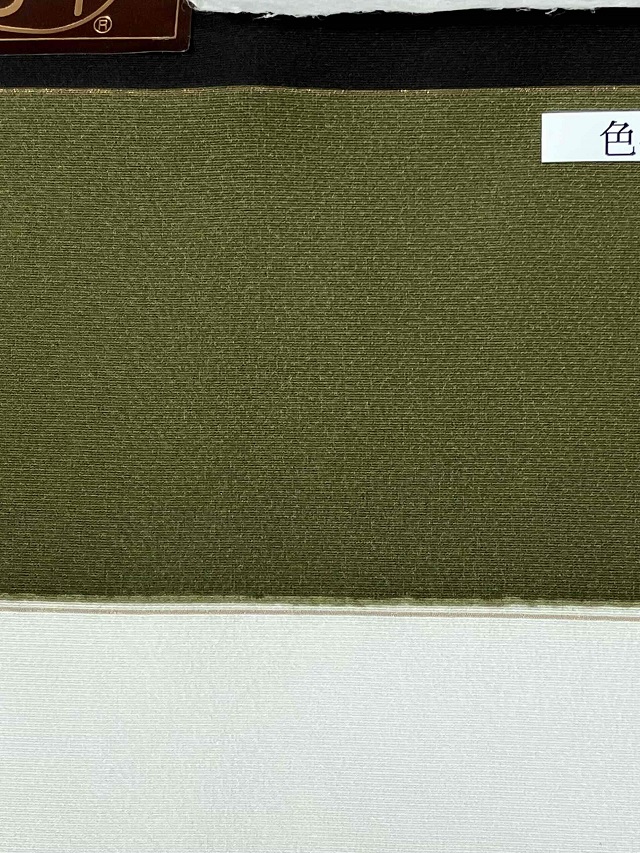

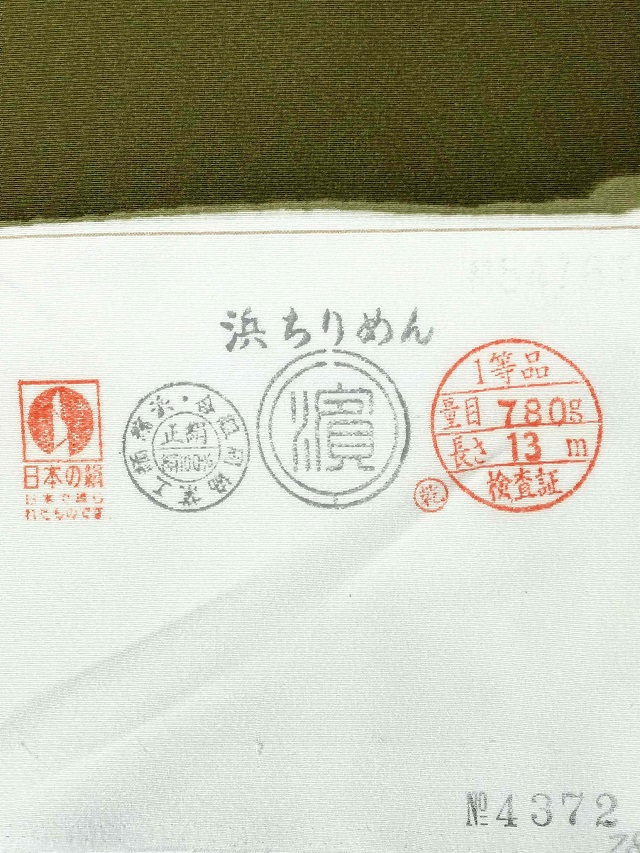

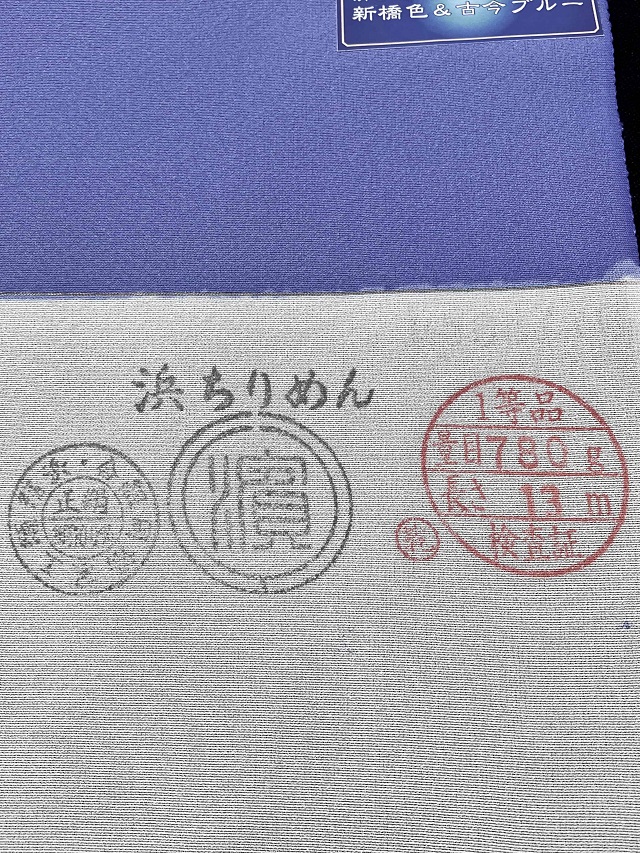

高級 濱縮緬

【型紙製作者】南部芳松 六谷梅軒 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者

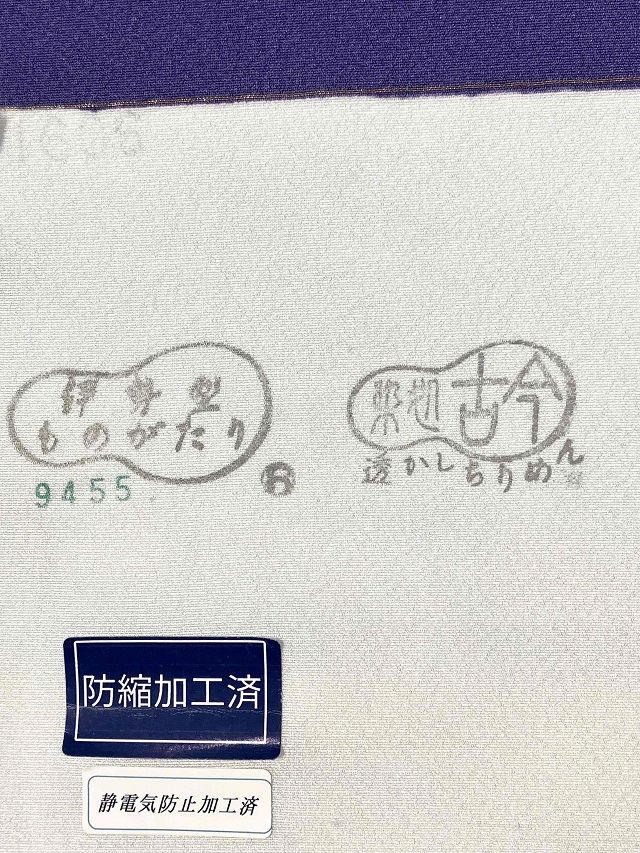

【染元】染処古今(所在地:京都)

【品質】絹100%:濱縮緬

【生地幅】約38cm(裄丈約70cm 1尺8寸5分まで対応)

【着用時期】10月頃から翌年5月頃(袷の季節)6月 9月(単衣の季節)

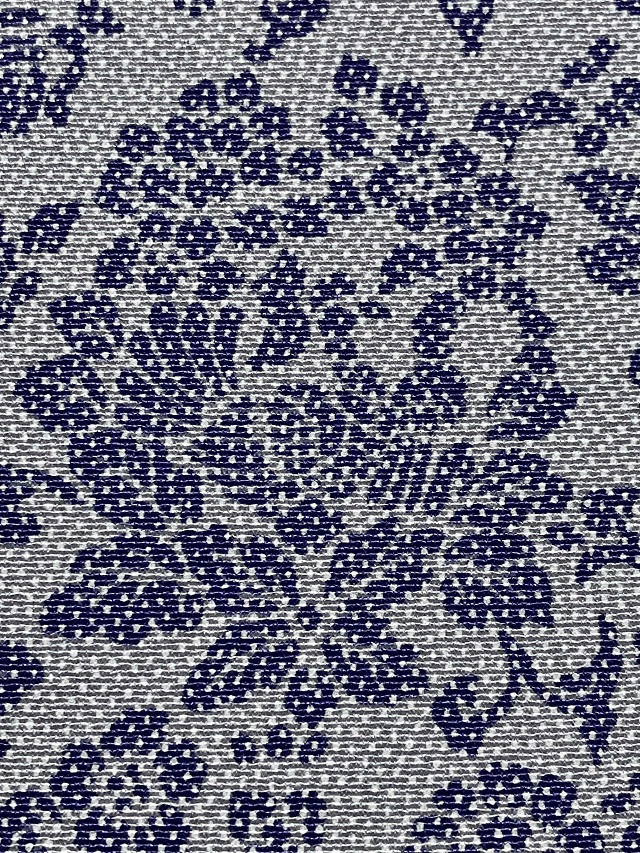

六谷梅軒彫刻の「極鮫」と、中村勇二郎彫刻の「菊菱に襷文」を重ね合わせて染め上げられたダブルネームの伊勢型です。二人の人間国宝の作品が融合し新たな作品が創作されました。

彫師の神業とも言える手仕事、染師の研ぎ澄まされた感性が融合する事によって出来上がる伊勢型小紋。

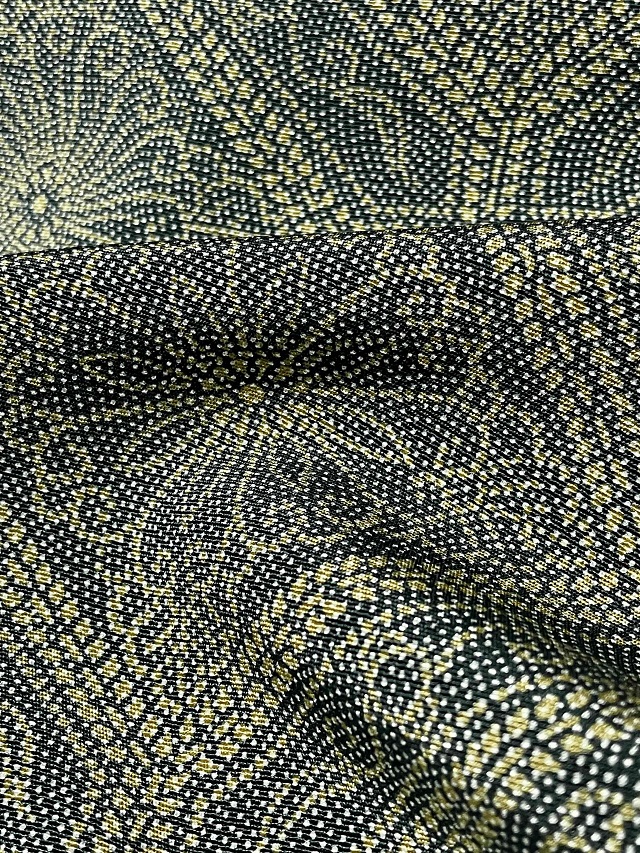

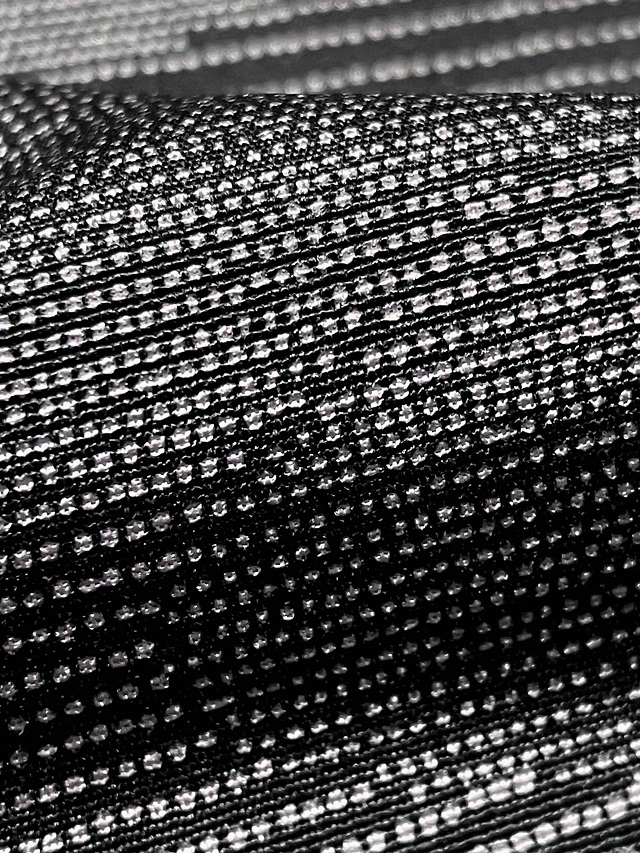

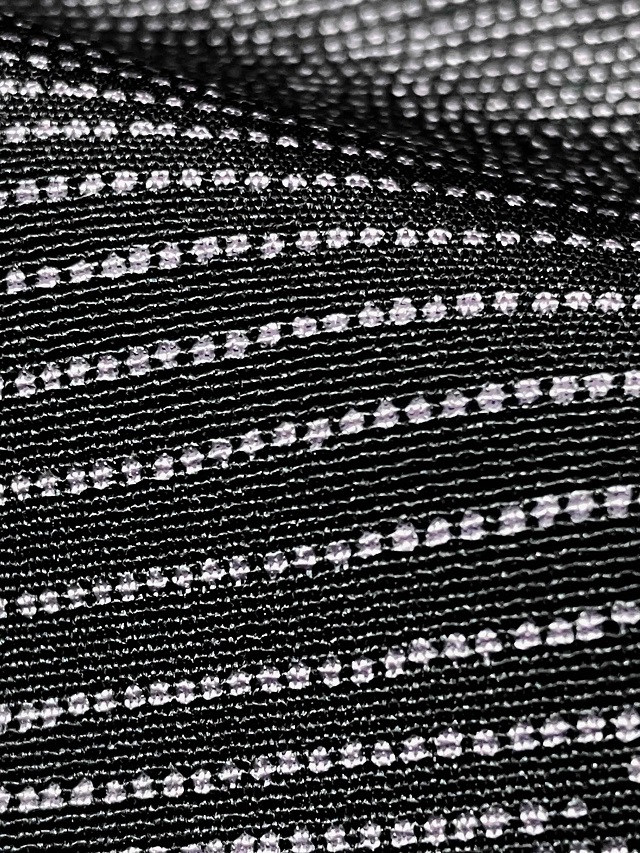

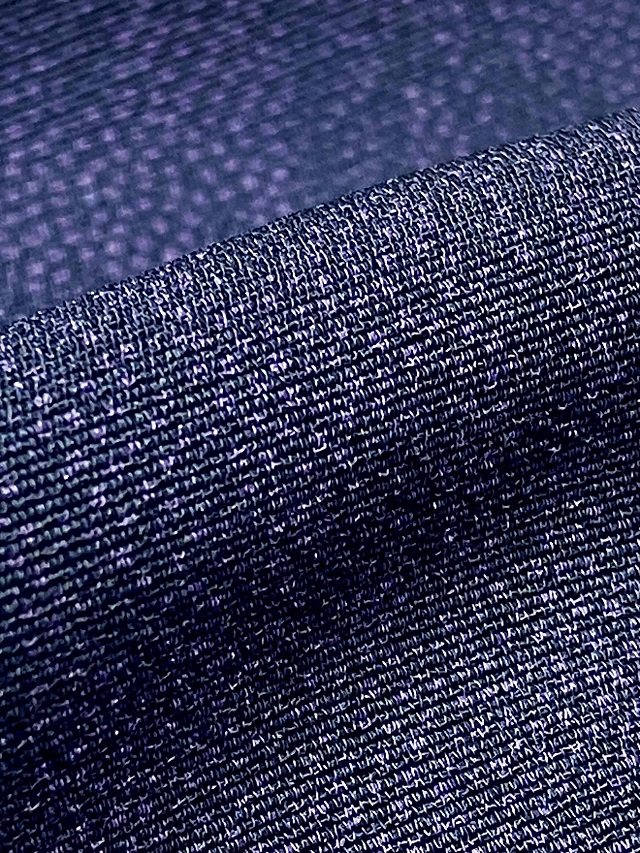

連なる点と線が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒のごとき煌めき。それらは卓越した職人の手仕事によって生み出されるのです。

連なる点と線が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒のごとき煌めき。それらは卓越した職人の手仕事によって生み出されるのです。

本作品「菊菱に襷文/二重鮫」錐彫りの重要無形文化財技術保持者人間国宝 故)六谷梅軒氏と同じく道具彫りの人間国宝 故)中村勇二郎氏が彫り上げた伊勢型紙を用い、伊勢型専門染工房「染処古今(そめどころここん)」によって染め上げられま

した。格調高くお洒落な意匠が高級感溢れる着姿を演出します。

【伊勢型紙】

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

錐(きり)彫り・・もっとも古くからある彫り技法、半円形の刃先の小刀を用い、丸い小さな穴を無数に開けてあらゆる文様を作り出します。小紋三役と呼ばれる鮫、通し、行儀といった文様は錐彫りの技法で彫られます。

突彫り・・友禅などやや大柄の文様を彫るのに適しています。細長い三日月型の小刀を使います。傾斜の付いた机の上に地紙を数枚重ねて穴板の上に置き、垂直に突く様にして小刀を彫り進めます。

道具彫り・・小刀の先が花、扇、菱などの形に作られているものを突いて彫り抜く技法。錐彫りとともに小紋用に最もよく用いられます。

縞彫り・・毛髪の様に微細な筋を何百本も彫って極細の縞柄を作る技法です。

型紙は一度に数枚分を重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなってしまう為、すべての型紙が寿命を迎えた時その柄の生産は終了となります。また、その前に型紙の製作者な亡くなったとしても、死してなお型紙から作品が生み出され続けるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

型紙は一度に数枚分を重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなってしまう為、すべての型紙が寿命を迎えた時その柄の生産は終了となります。また、その前に型紙の製作者な亡くなったとしても、死してなお型紙から作品が生み出され続けるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

本作品に関しても、製作者 中村勇二郎氏と六谷梅軒氏は既にお亡くなりになっていますので、型紙が寿命を迎えると同時に二度と染める事は出来ません。

型紙は染の専門工場が買取り、白生地に染め上げられ反物が出来上がります。

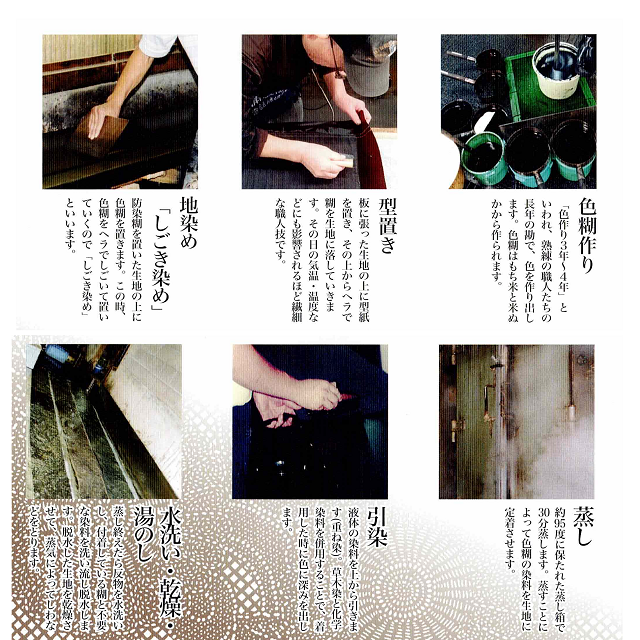

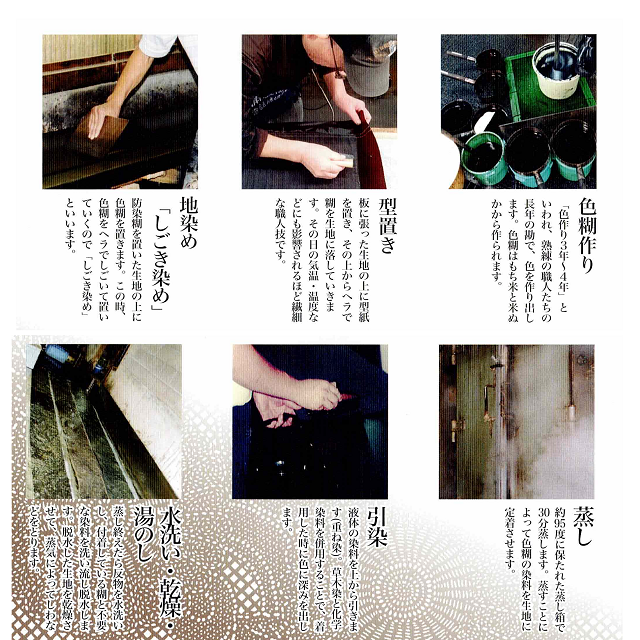

【伊勢型紙で染める】

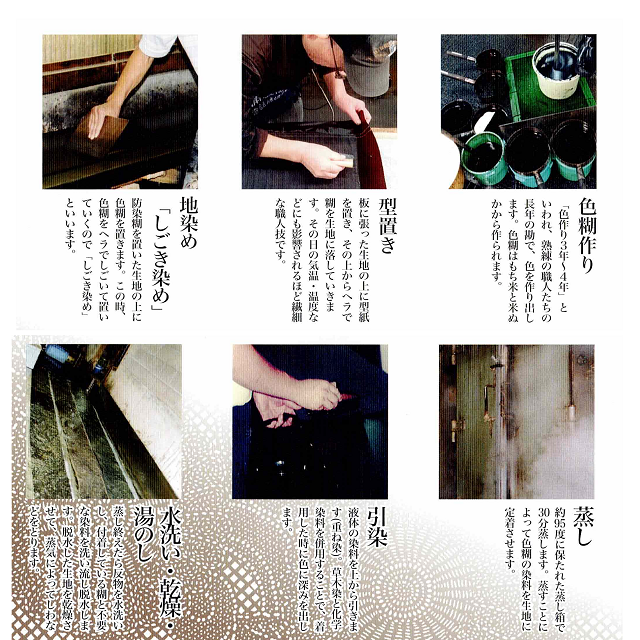

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

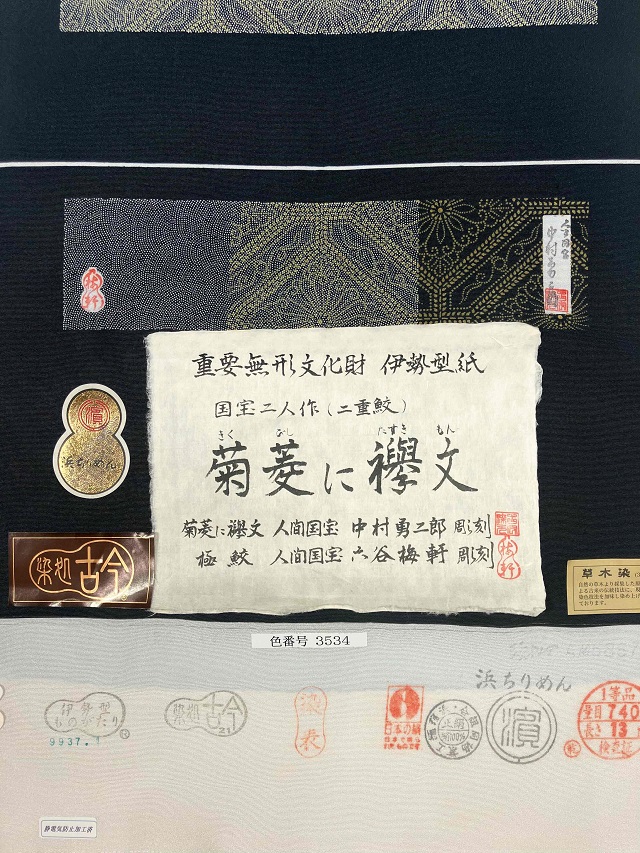

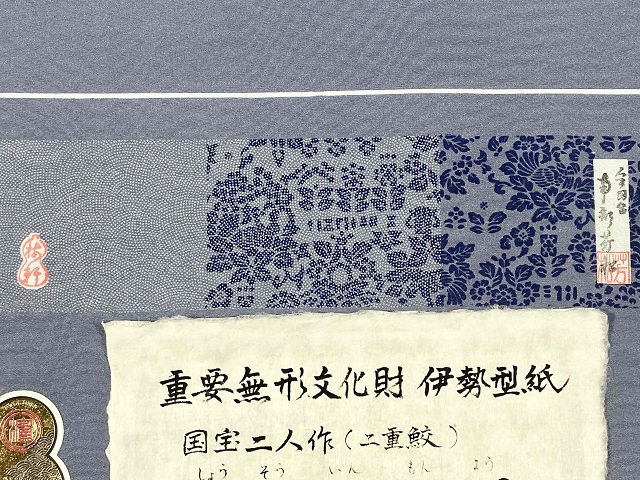

国宝二人作 菊菱に襷文/二重鮫

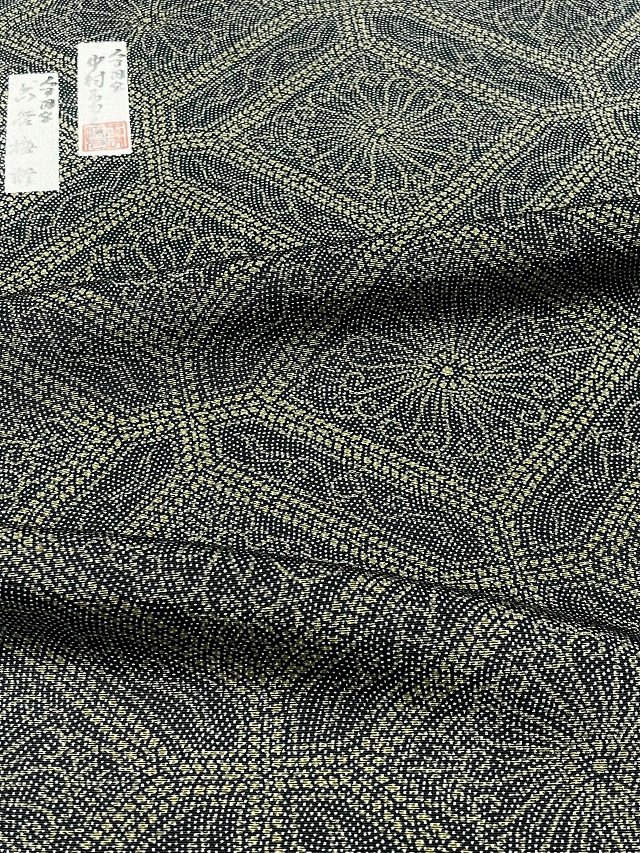

本品は2枚の型紙を用いて染められています。1枚は極鮫、もう一枚は主の柄を表現する菊菱に襷文です。それぞれは独立して彫られた型紙であり、当然単体でも柄として成立し反物として染められています。その2つの型紙を染処古今さんが融合させて一つの作品が新たに生み出されたのです。名品を組み合わせて更に進化させる。その発想力と行動力こそが伊勢型の一流染元と業界から一目置かれる染処古今の凄みと言えるのです。

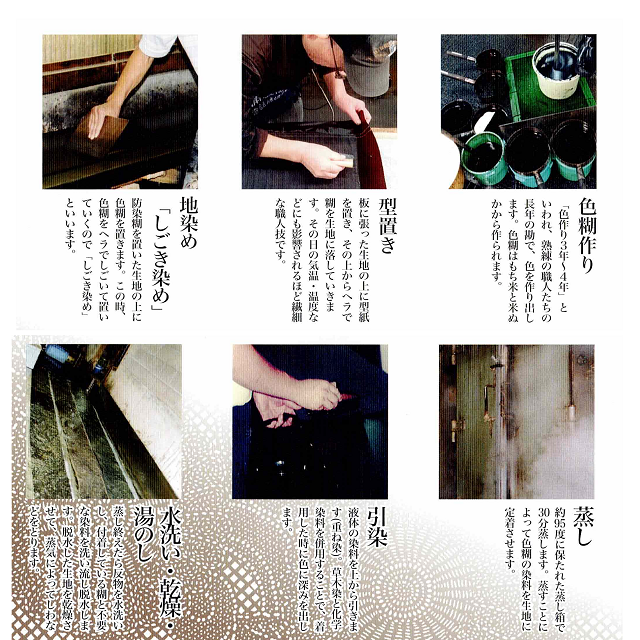

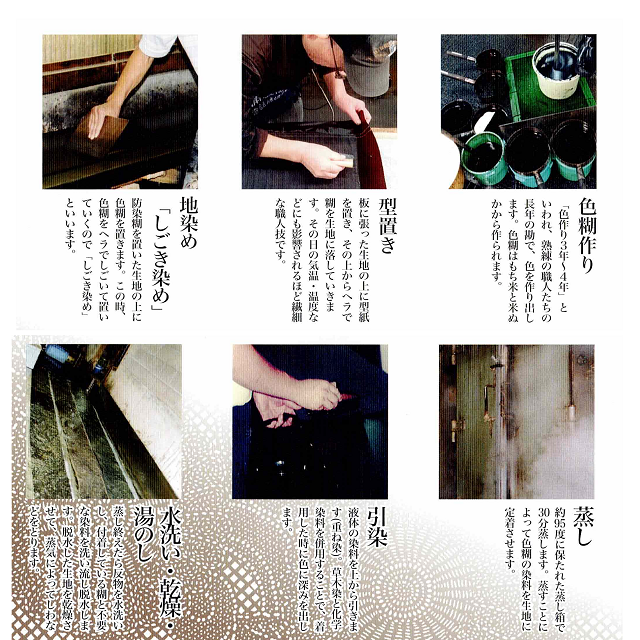

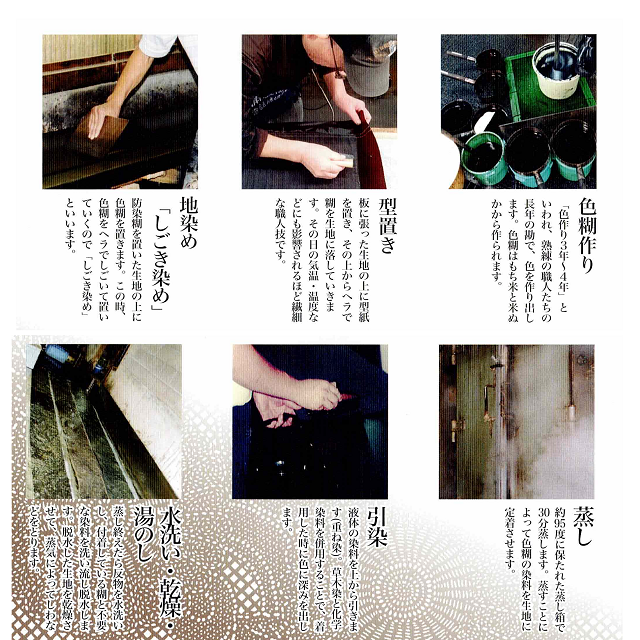

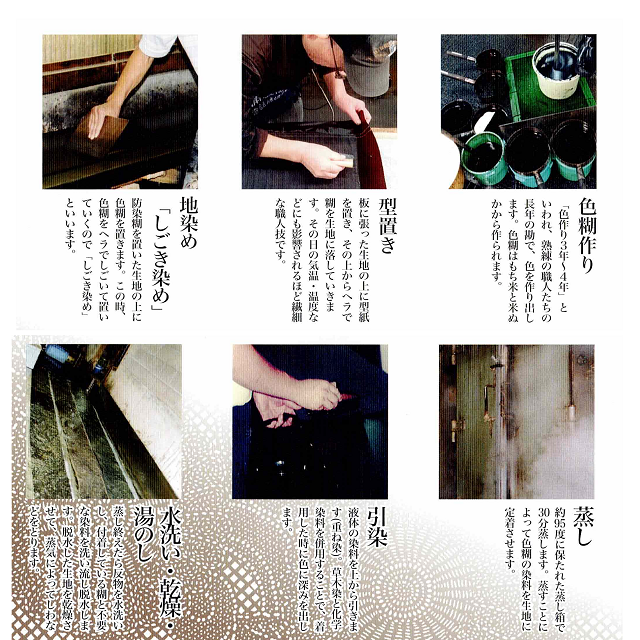

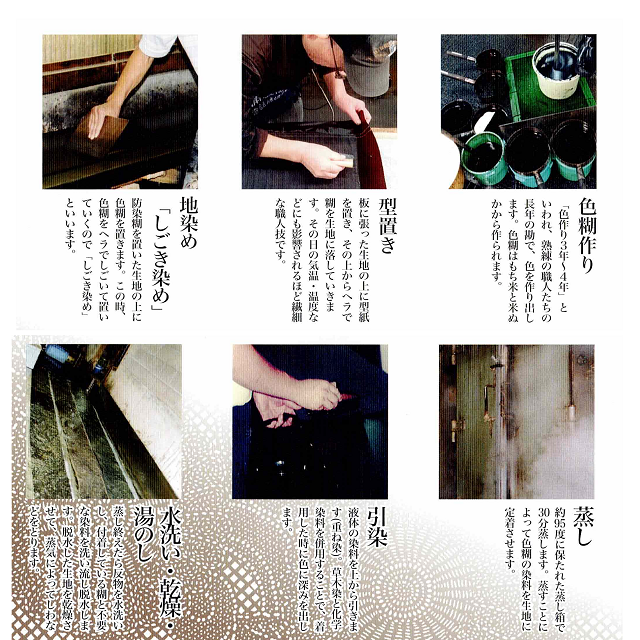

工程

1,白生地の上に極鮫の型紙で防染糊を置きます

2,その上から菊菱に襷文の型紙でオリーブイエローの色糊をしごき染めします。

※色糊は防染の効果と着色の役割を兼ねています。

3,2つの柄の糊を置いた上から黒の地色をしごき染めします。

4,糊を流し落とすと極鮫の柄が白い粒で抜かれ、オリーブイエローの色糊で防染・着色した菊菱に襷文が現れます。

5,その上から草木染を施し、更に極薄い灰味のブルーで引き染めすると、全体的にグレー味を帯びたまろやかな色に仕上がるとともに、白く染め抜かれた鮫小紋の粒が極薄い灰味ブルーに染まります。

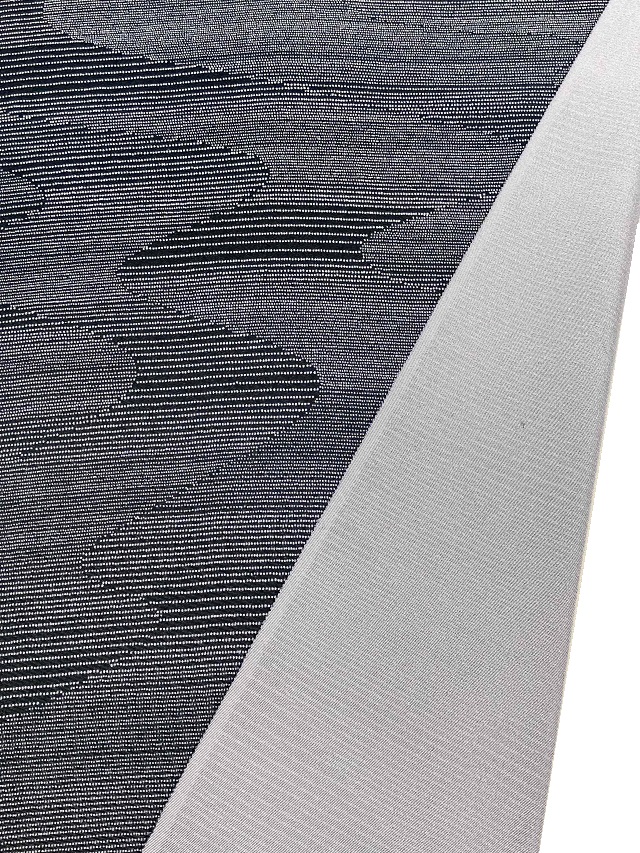

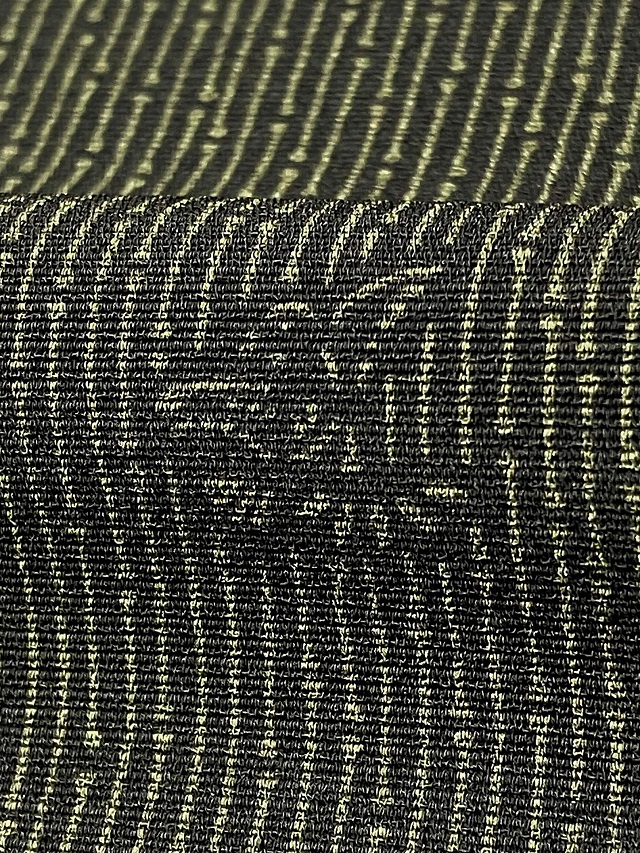

下の柄・・・【極鮫】 六谷梅軒 彫刻

下の柄・・・【菊菱に襷文】 中村勇二郎 彫刻

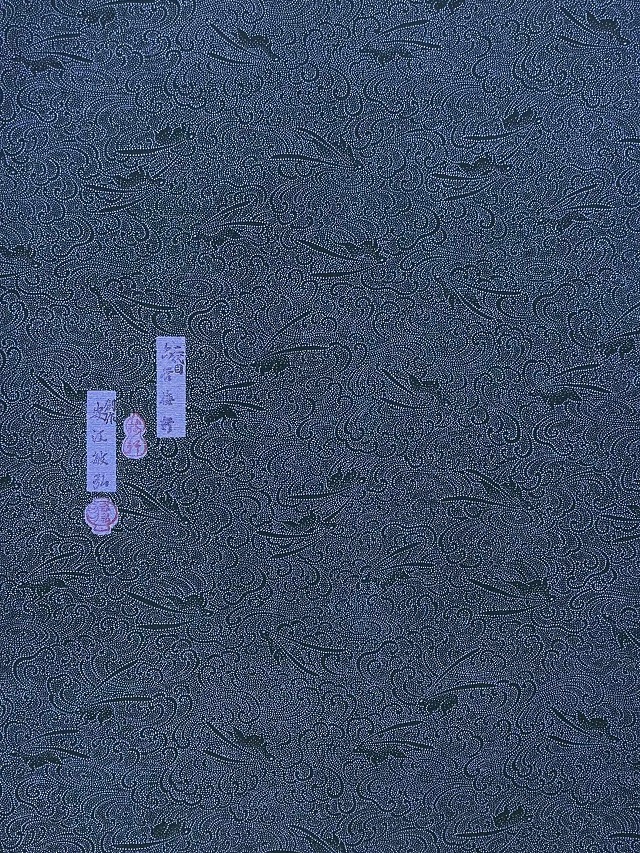

下の画像・・・【極鮫】と【菊菱と襷文】が重なった創作柄。

【伊勢型の歴史】

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

その後江戸の町人らにも広がり、奢侈(ししゃ)禁止令(贅沢を禁止し倹約を推奨する命令)が出される中、遠目には地味に見える小さな柄の中に遊び心を取り入れた粋で洒落た柄を求め男女ともに流行していったのです。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

昭和30年 第1回 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者に、突彫りの南部芳松氏、道具彫りの中村勇二郎氏、錐(きり)彫りの初代 六谷梅軒氏が認定されました。

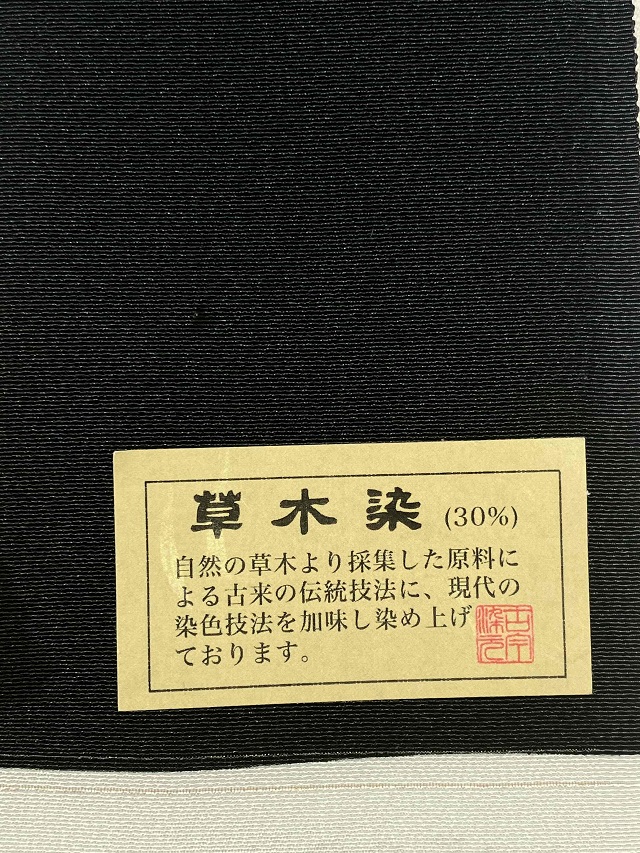

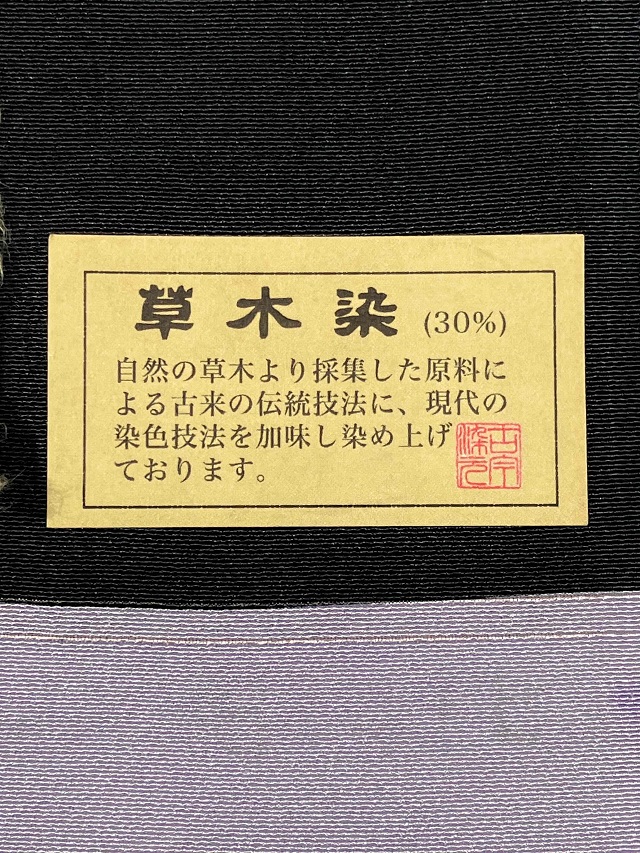

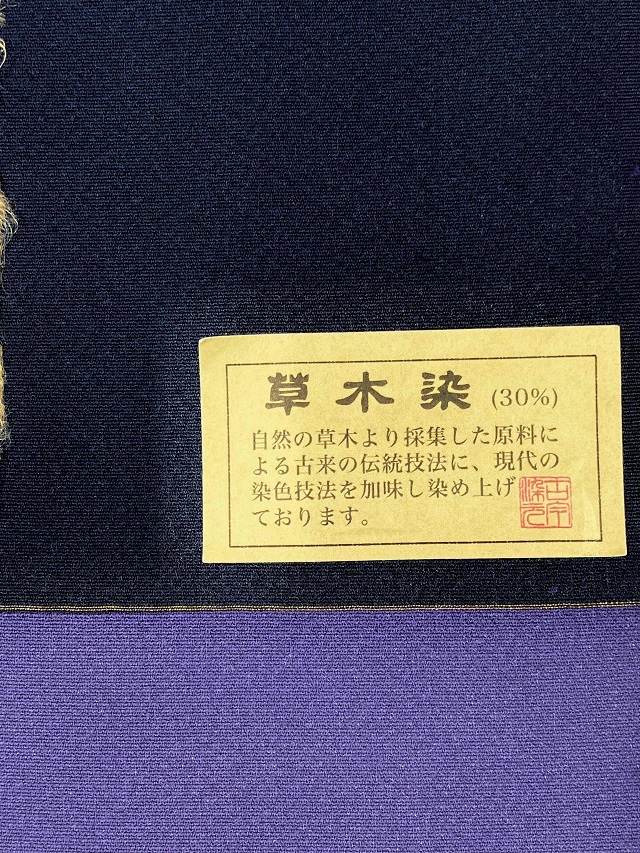

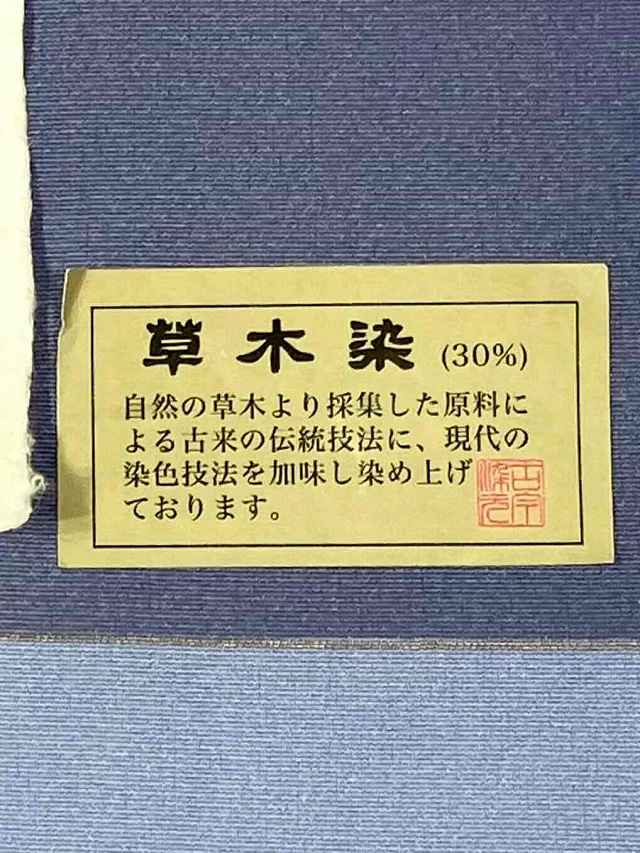

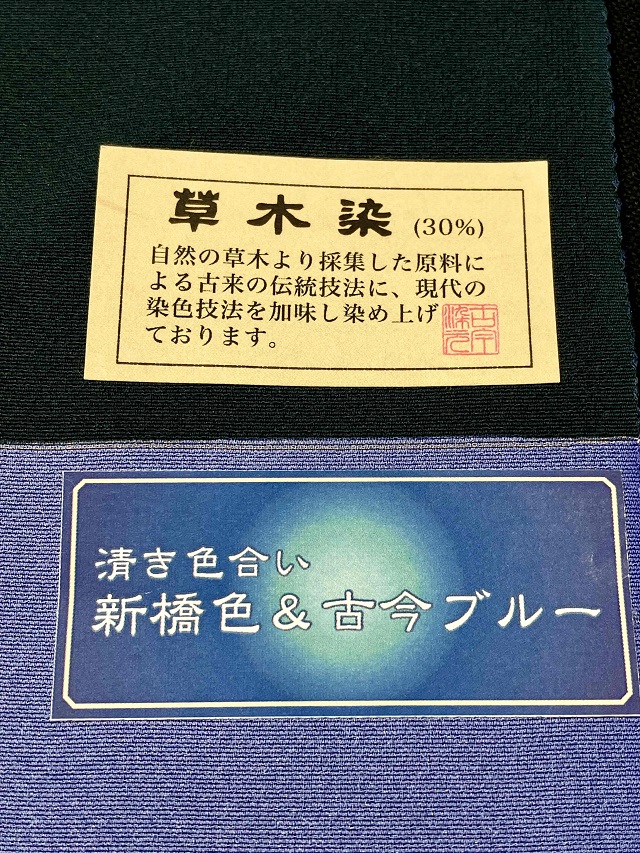

【古今色の秘密】

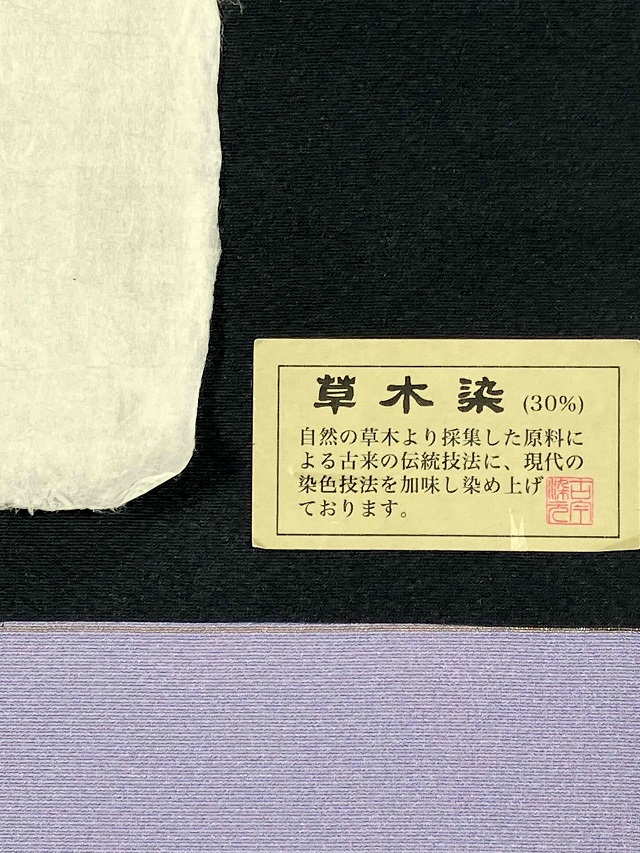

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

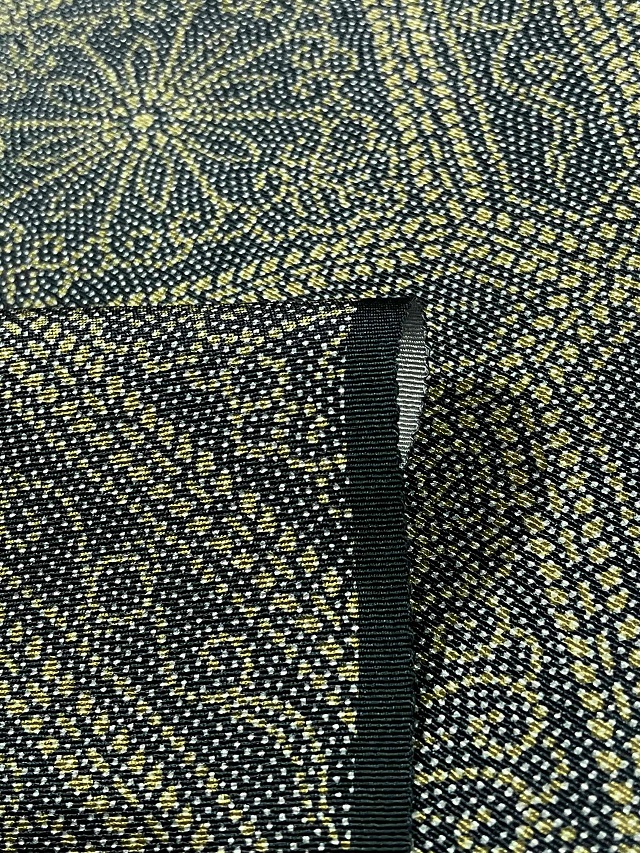

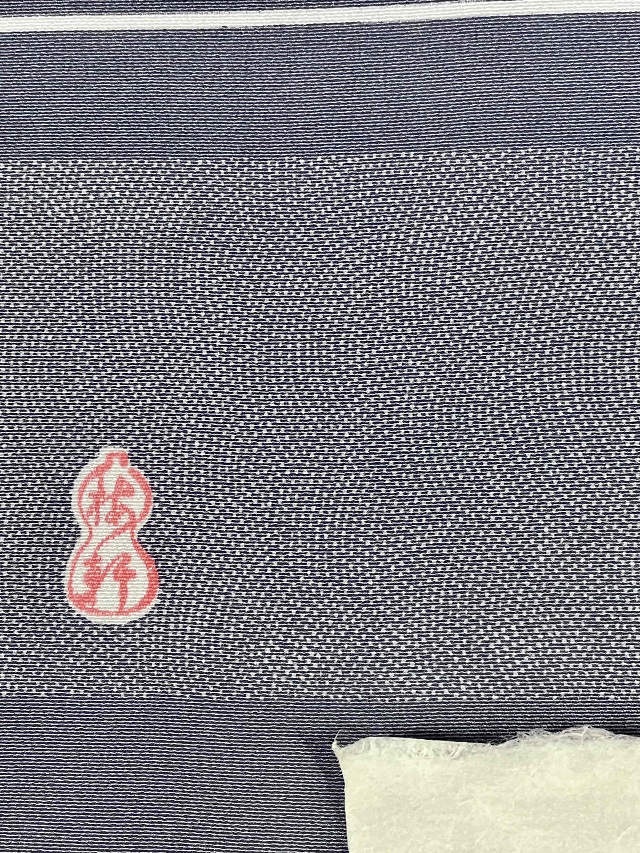

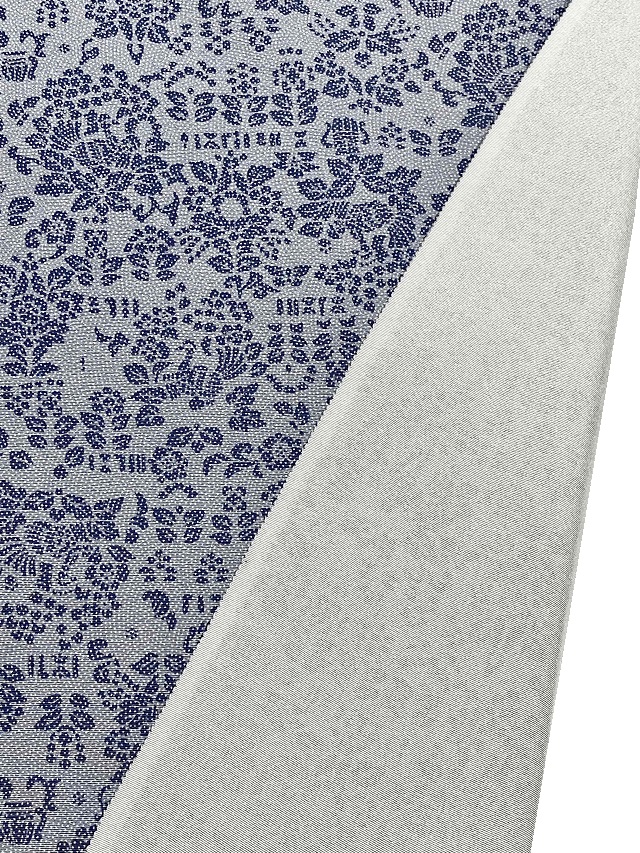

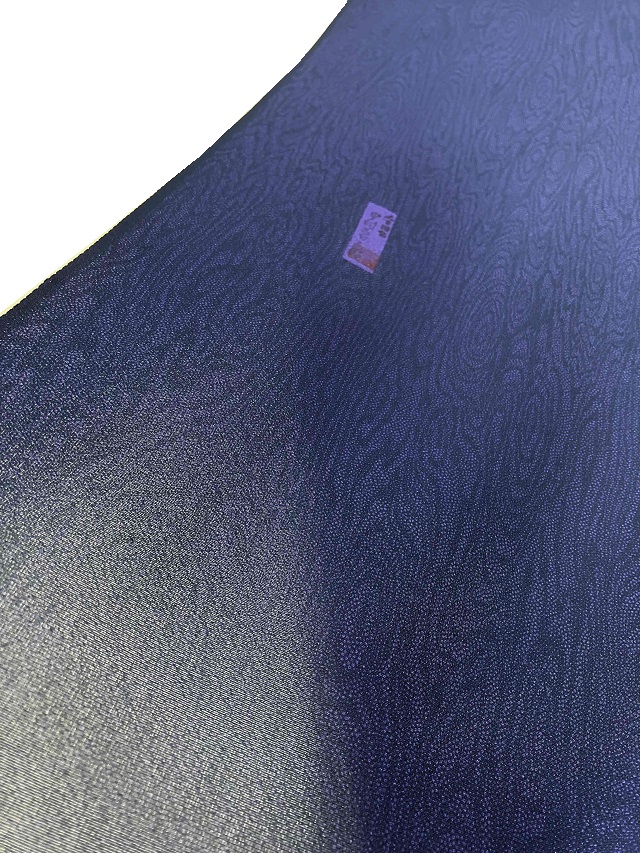

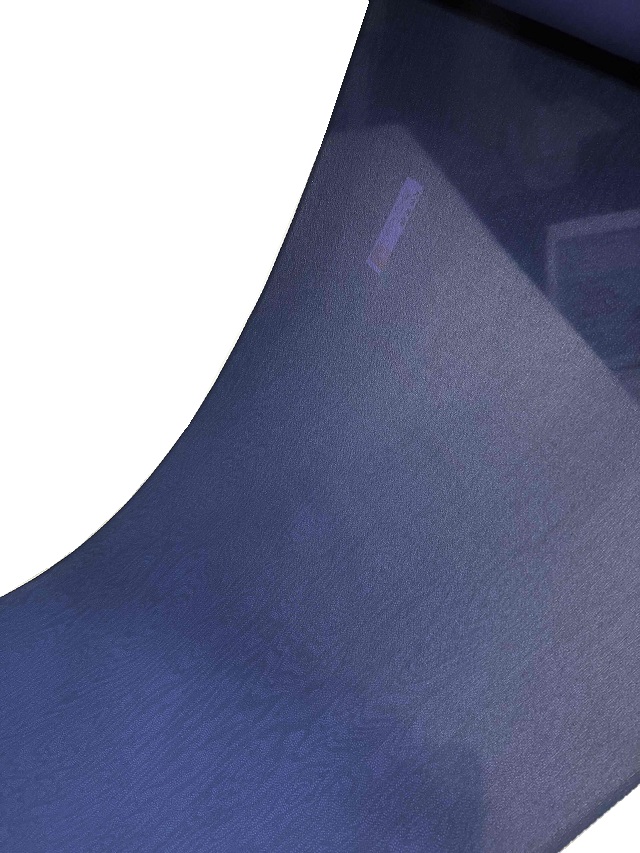

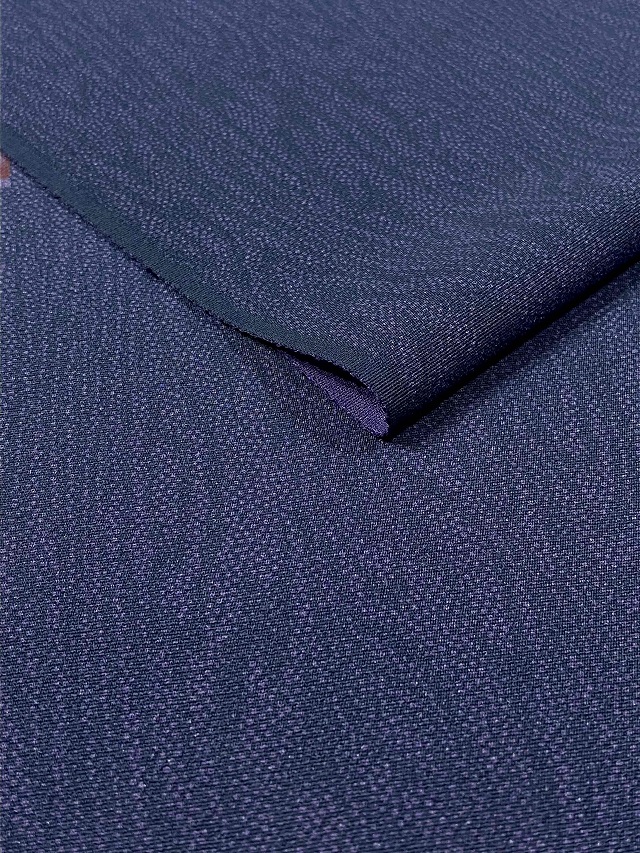

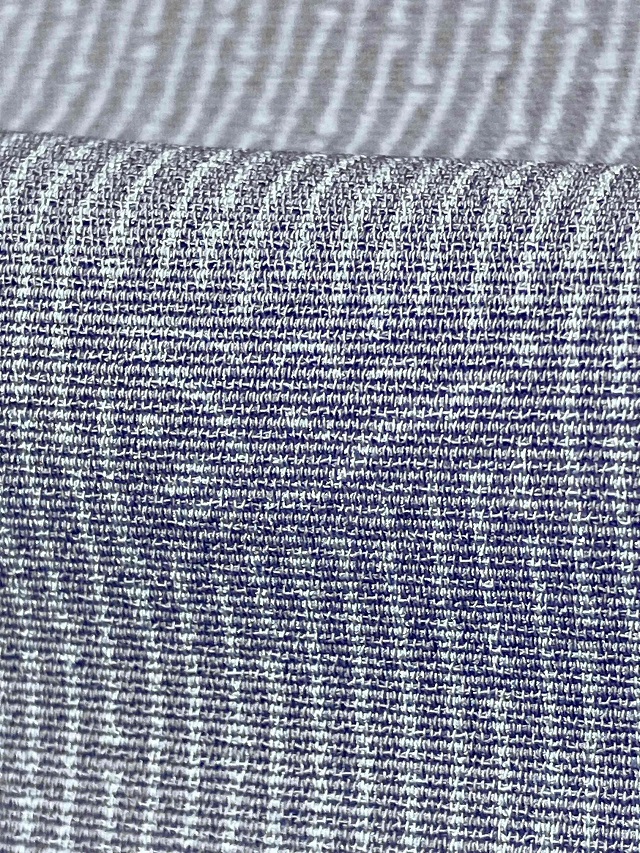

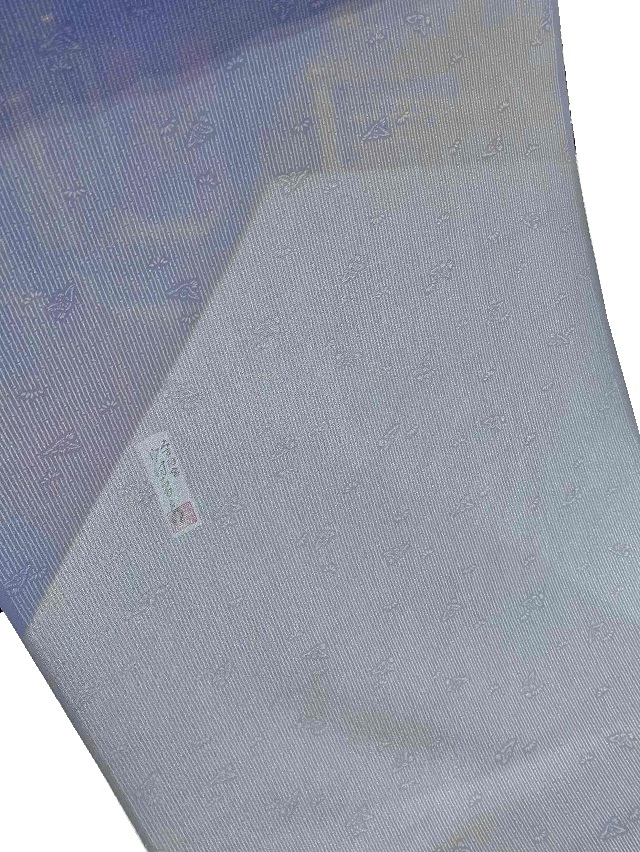

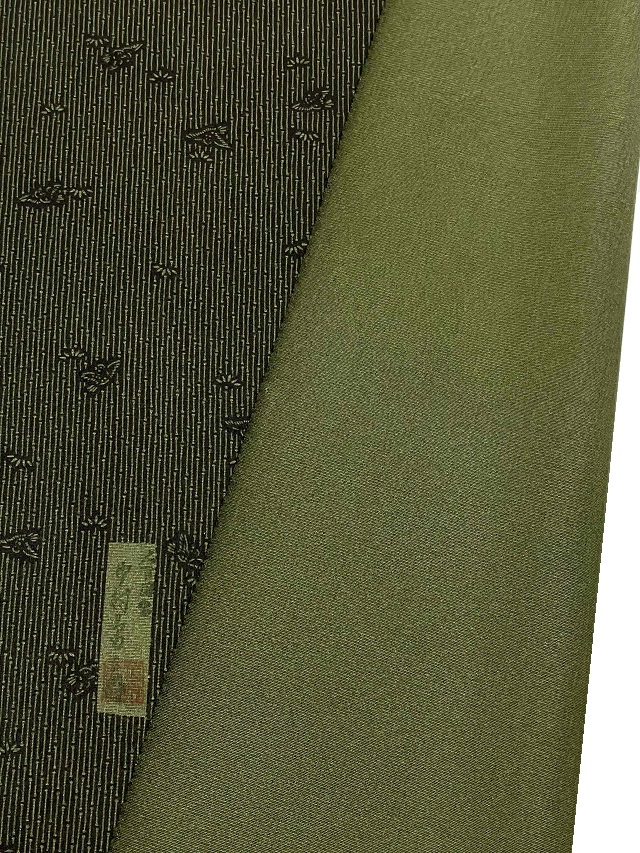

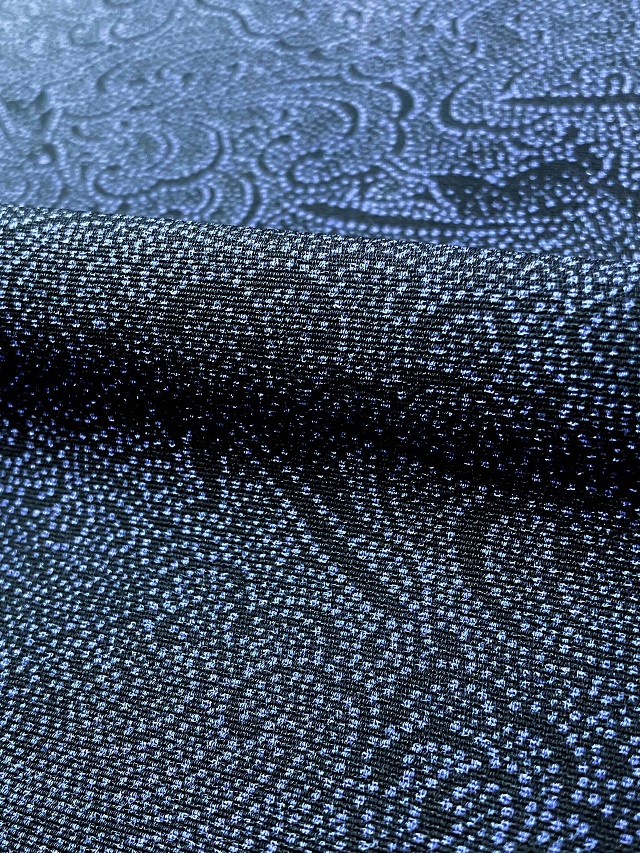

裏面は草木染と化学染料で引き染めされた染料が裏に通り、極薄いグレーの無地になっています。柄部分は色糊でしごき染めされている為、裏に色が通りません。

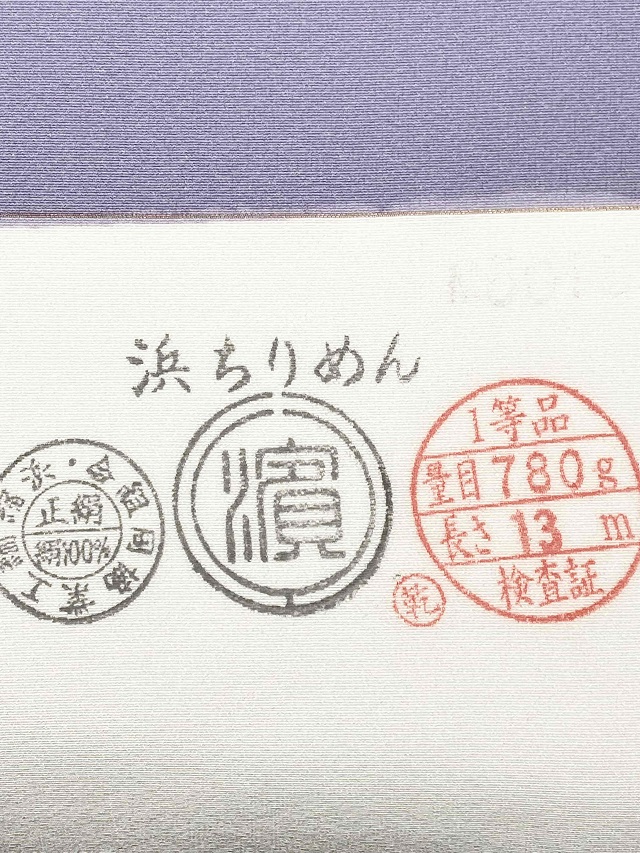

染め生地は滋賀県長浜市を産地とする高級素材 濱縮緬が用いられており、ドレープ性としっかりとした風合いを併せ持ち、伊勢型染の美しさを余すところなく伝えてくれますのでエレガントな着姿に仕上がります。

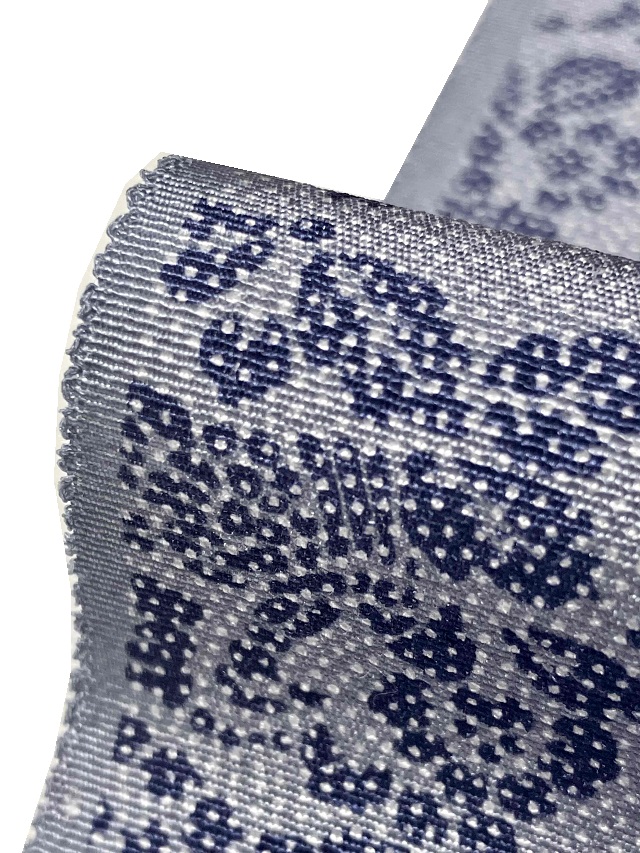

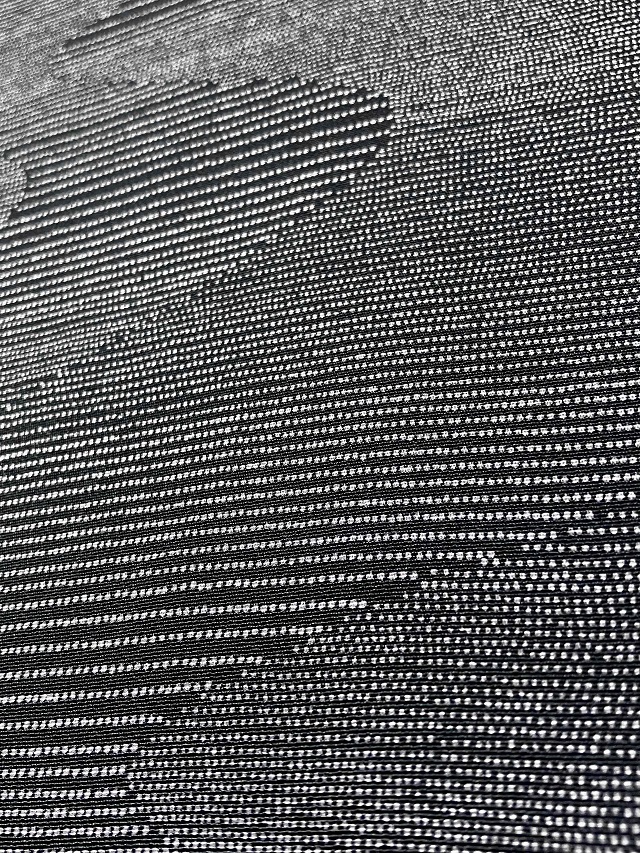

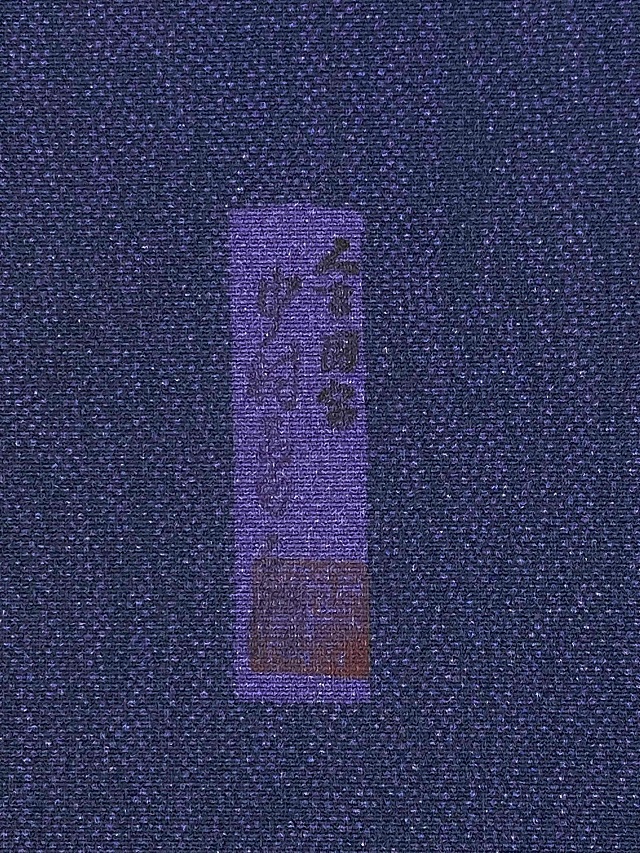

下の画像で「浜ちりめん」と印字された部分が薄い灰水色に染まっているのが確認できます。この色が最後に引き染めされた色です。

鮫小紋を表現している小さな点々部分は白ではなく、極薄い灰味の水色に染まっています。

彫師と染師の神業が共演して生まれる伊勢型小紋。二人の人間国宝の型紙が融合して生まれた新たな作品「菊菱と襷文/二重鮫」。高級生地 濱縮緬のしっとりとしたドレープ性と発色の美しさが染の素晴らしさを余すところなく伝えています。

型紙の寿命が尽きる時、もう2度と手にする事は叶いません。

真摯なモノづくりをされる染処古今さんの手によって命が吹き込まれた名品を是非お手元にお迎え下さい。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。

※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)

その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容確認についてのメールを送りますのでお待ちください。

※色はご注文完了後にゆっくりお考えいただいても構いません。(八掛NO記入欄に「注文後決定」と記入して下さい。)

お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

こちら>>

★ご提案以外の八掛地の色をご依頼される場合は「八掛色NO」記入欄にご希望の色を記入して下さい。メールにて最終確認させて頂きます。

※色はご注文完了後にゆっくりお考えいただいても構いません。(八掛NO記入欄に「注文後決定」と記入して下さい。)

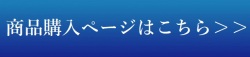

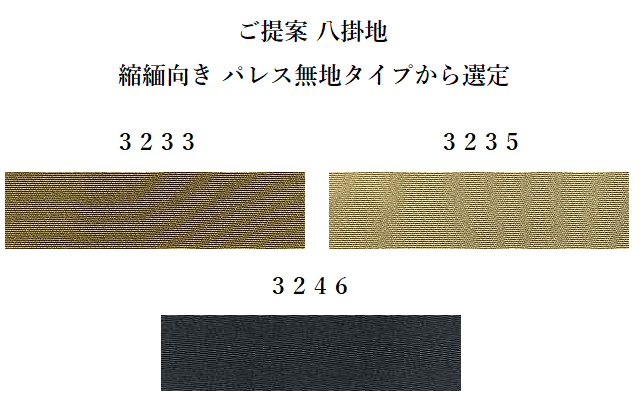

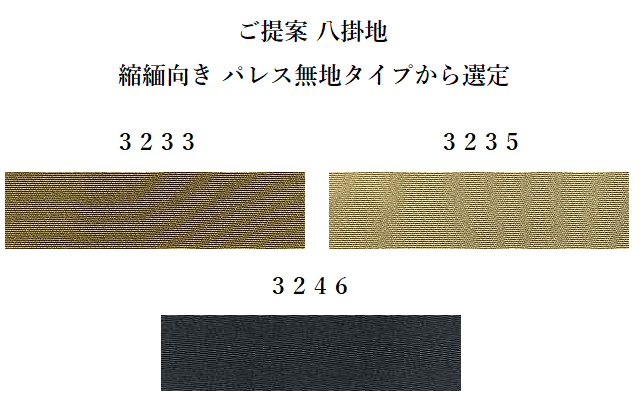

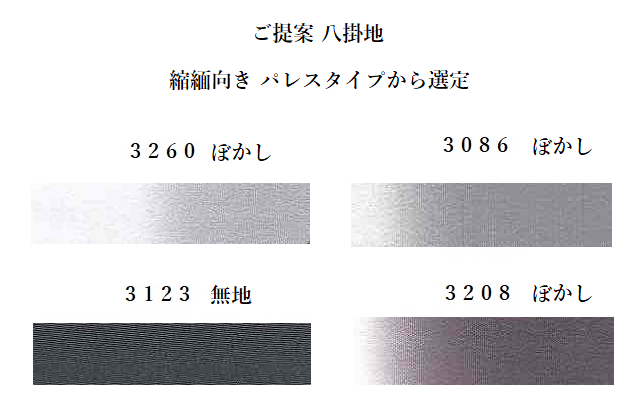

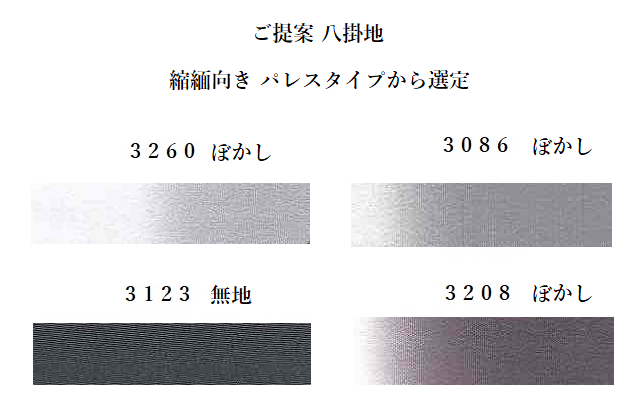

※縮緬向けパレスタイプからお好みの色をお選びください。

【八掛地は下の画像をクリックしてお選びください】

- 2024.07.13

- 14:05

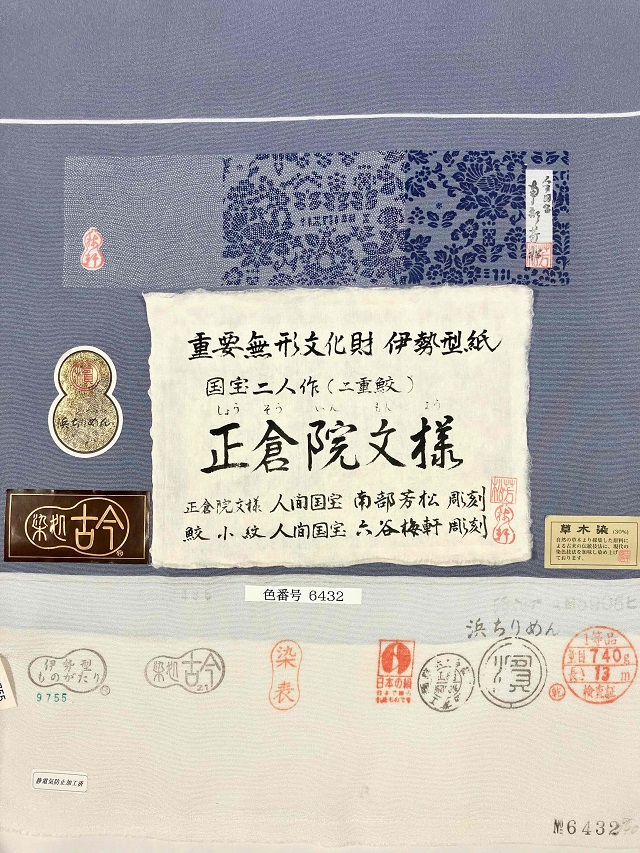

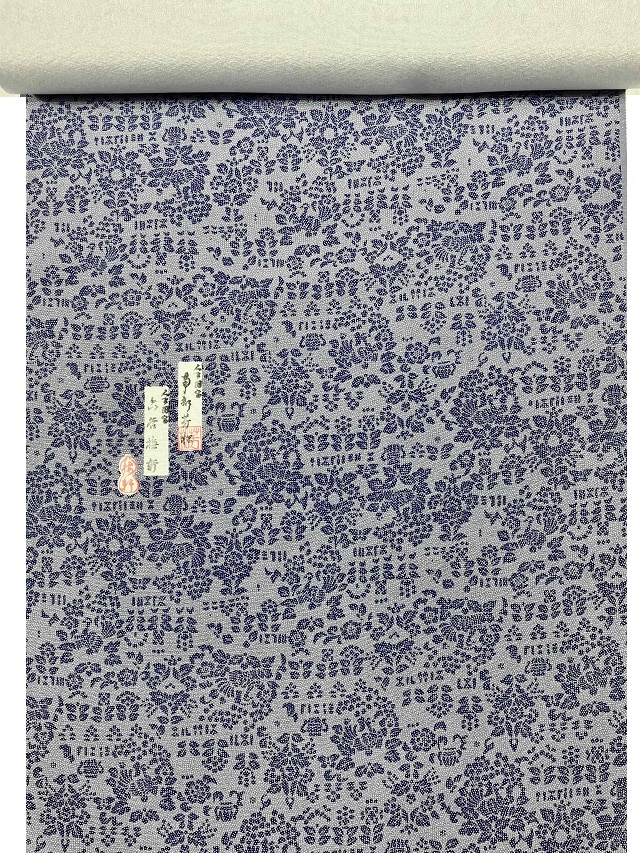

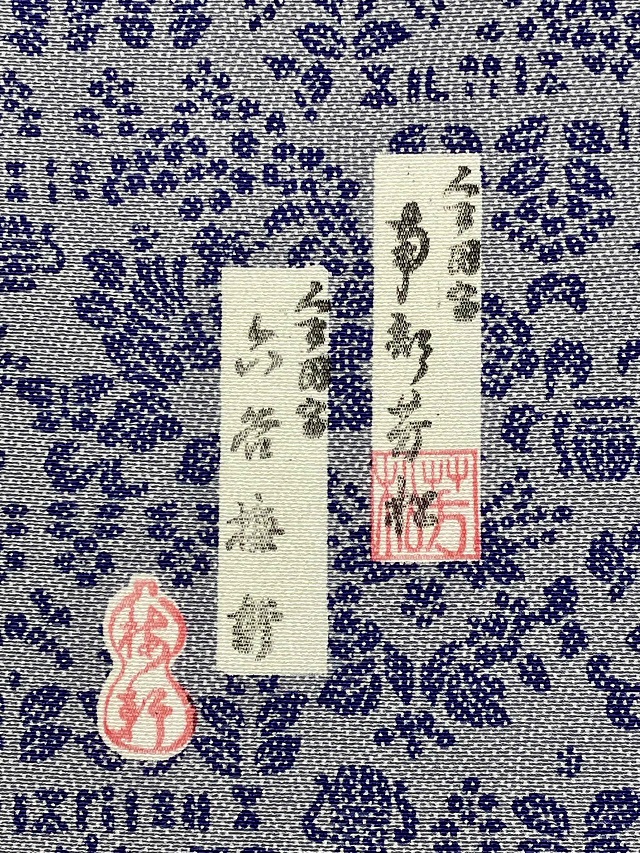

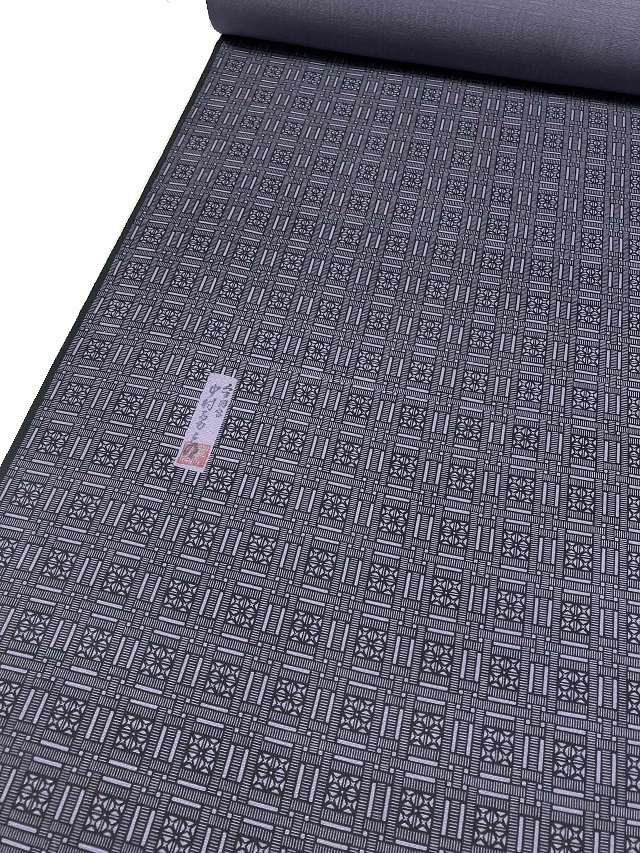

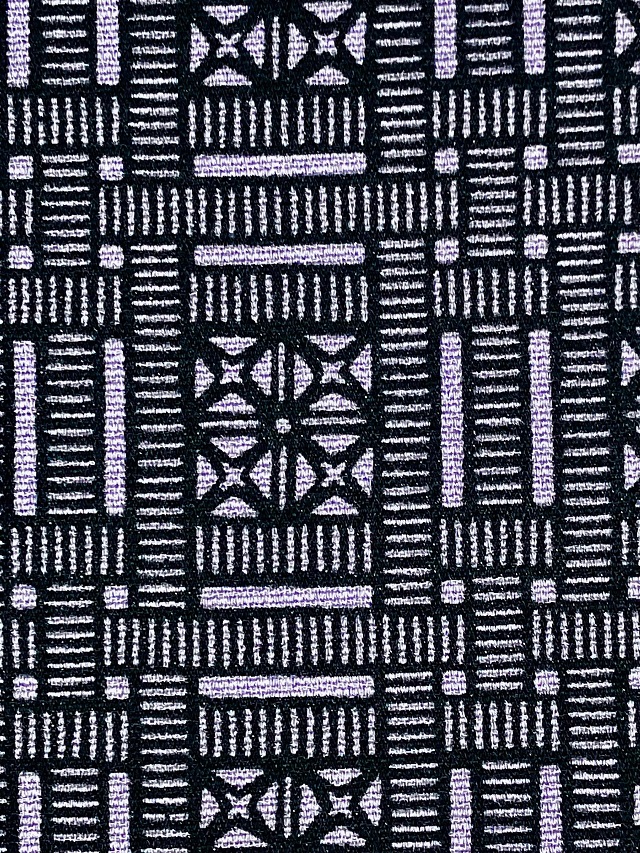

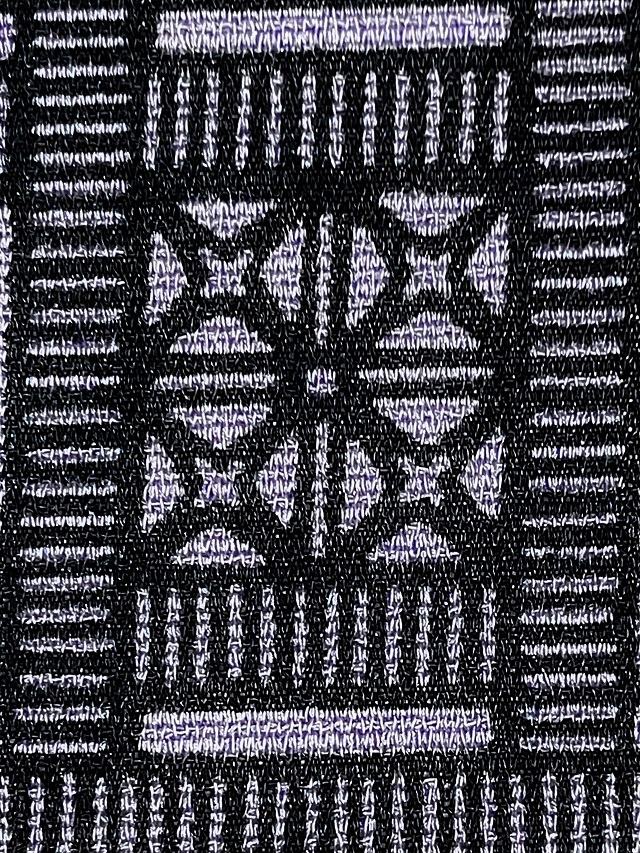

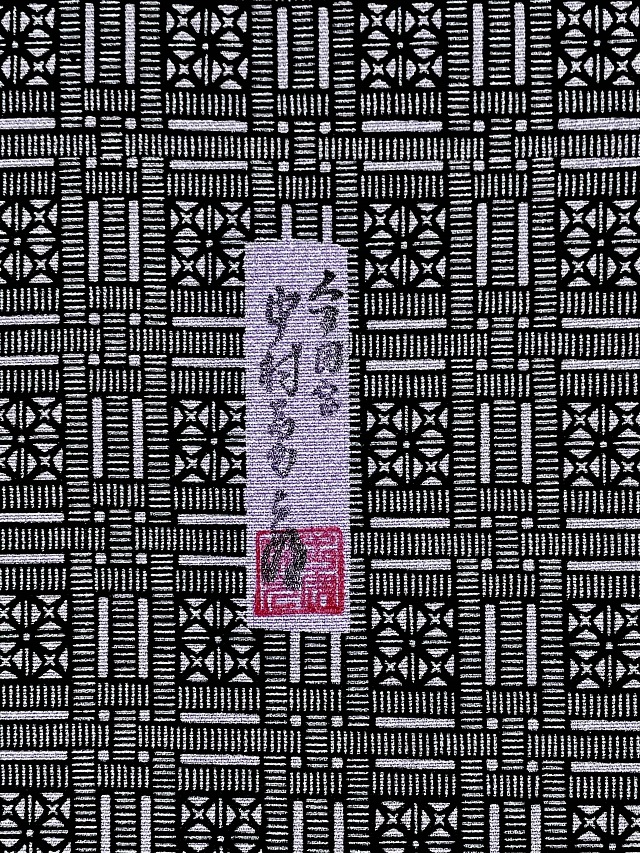

★在庫有り 伊勢型小紋 南部芳松×六谷梅軒 正倉院文様

こちらはシークレット販売商品です

価格・在庫の有無及びご購入ページに関してはマイページをご参照ください。

マイページへのアクセスは会員登録が必要です

メーカー希望価格 363,000円

当店価格はマイページをご確認ください。

伊勢型 重要無形文化財

人間国宝 国宝二人作

南部芳松×六谷梅軒

彫師×染師 神業の競演

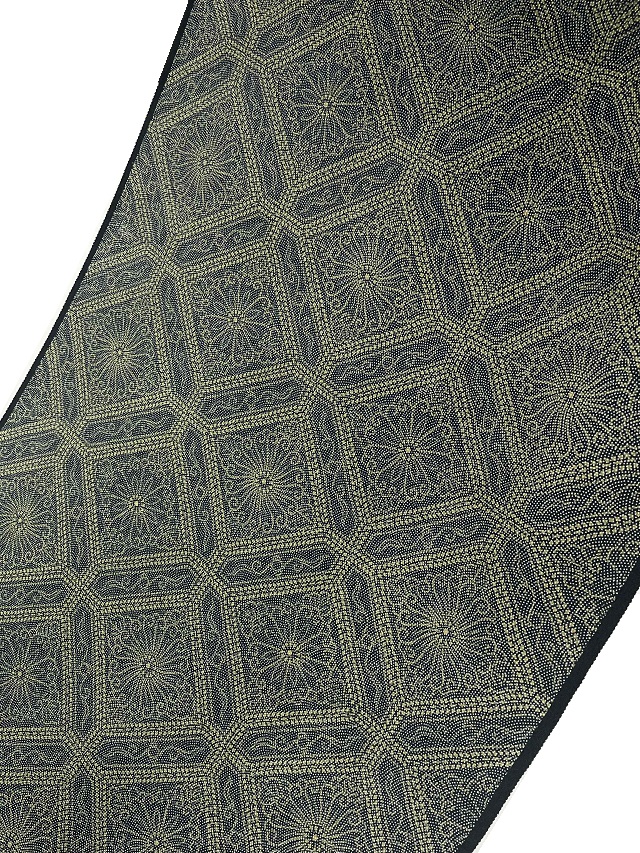

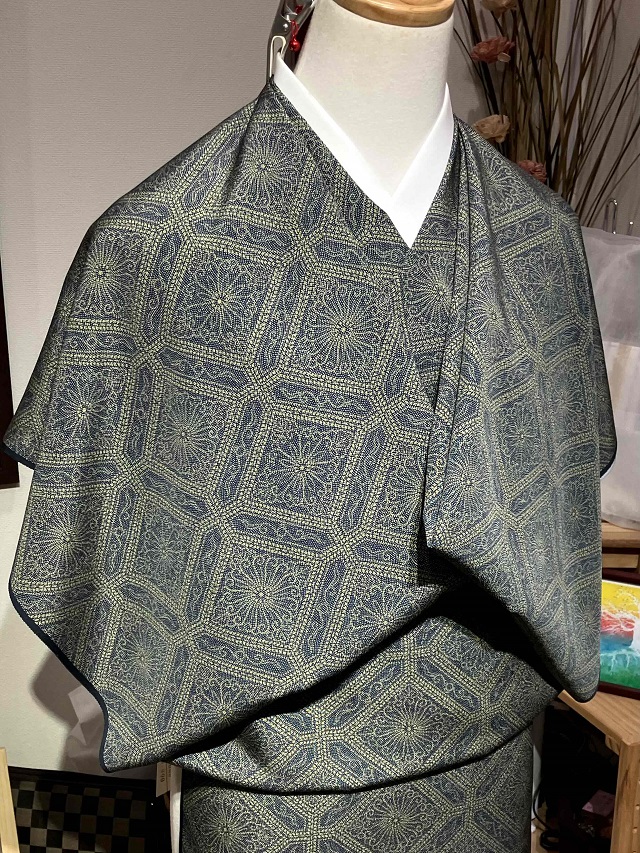

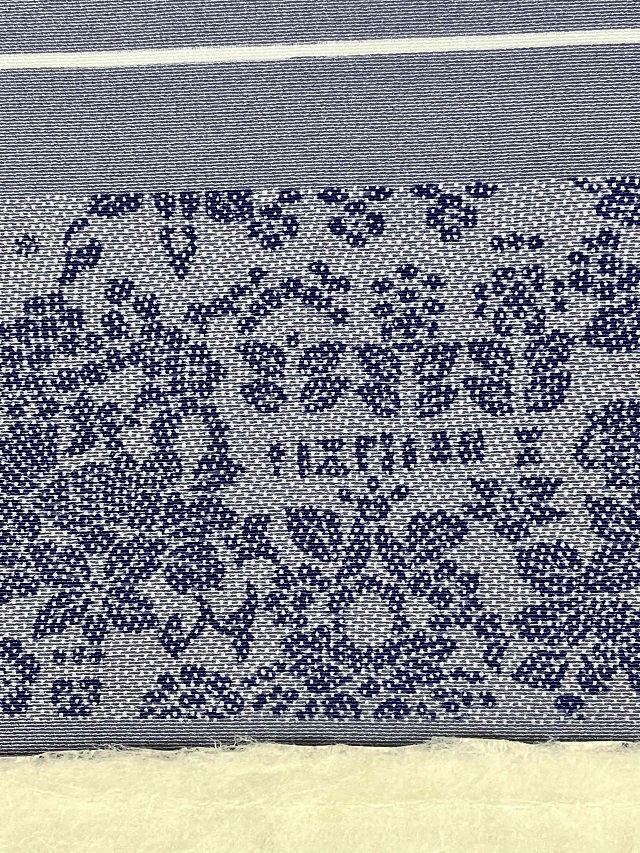

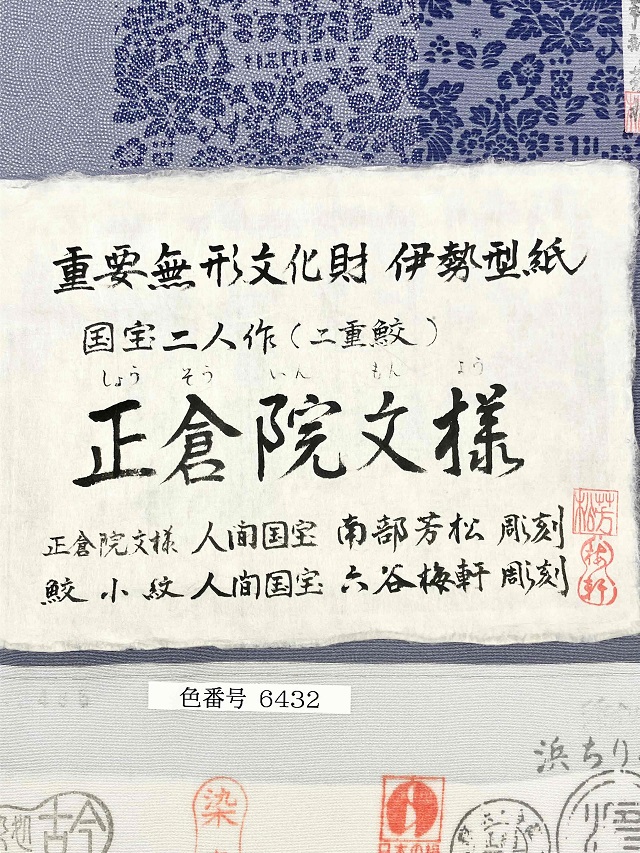

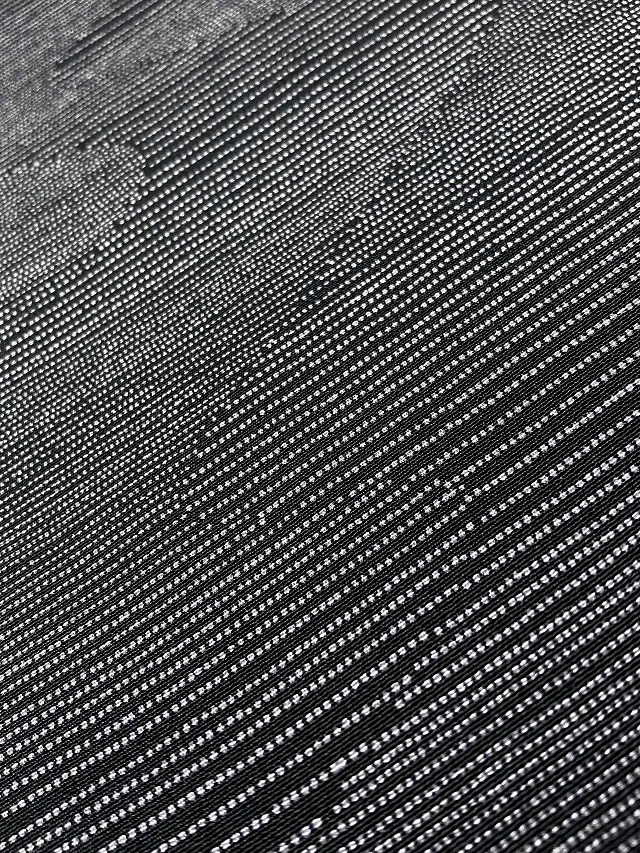

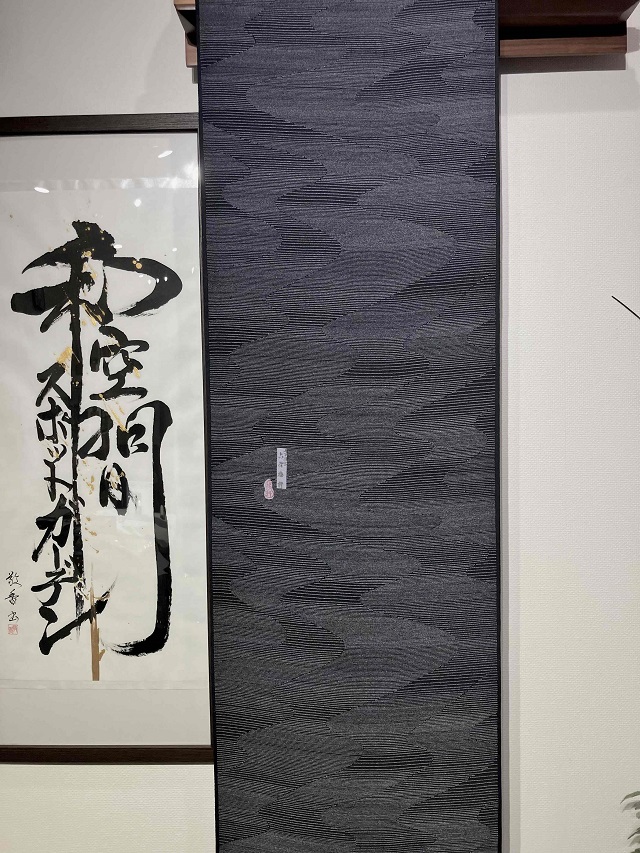

作品名 正倉院文様/二重鮫

高級 濱縮緬

【型紙製作者】南部芳松 六谷梅軒 人間国宝 錐彫り 国の重要無形文化財技術保持者

【染元】染処古今(所在地:京都)

【品質】絹100%:濱縮緬

【生地幅】約38cm(裄丈約70cm 1尺8寸5分まで対応)

【着用時期】10月頃から翌年5月頃(袷の季節)6月 9月(単衣の季節)

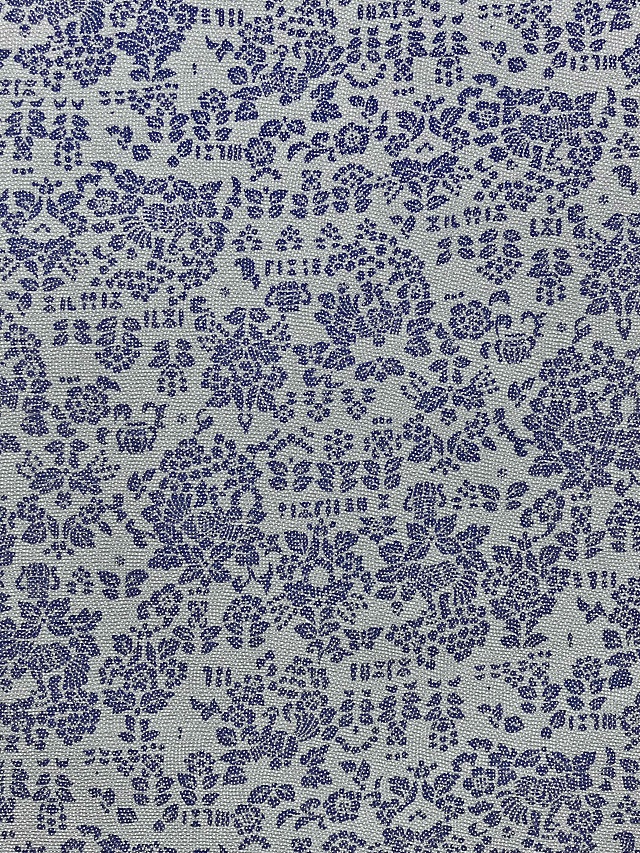

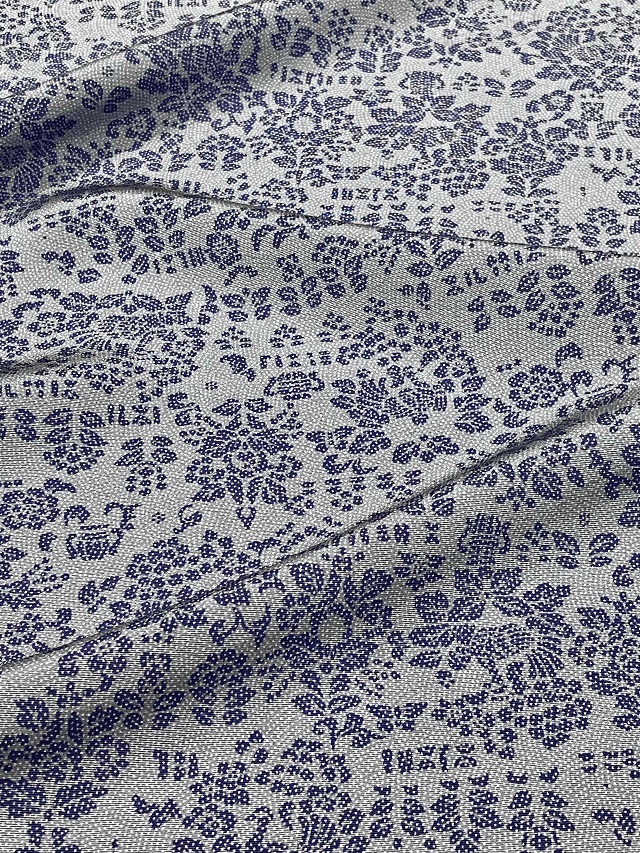

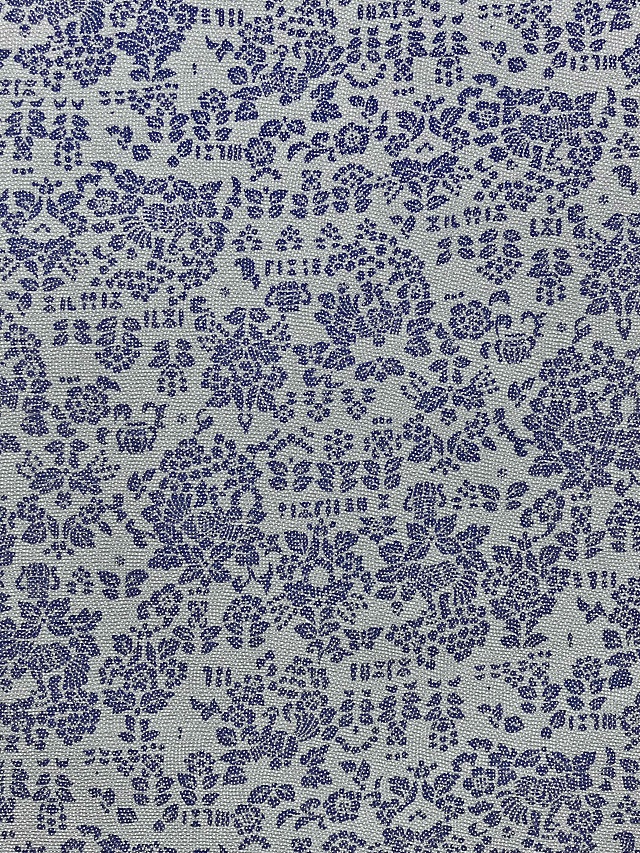

六谷梅軒彫刻の鮫小紋と、南部芳松彫刻の正倉院文様を重ね合わせて染め上げられたダブルネームの伊勢型です。二人の人間国宝の作品が融合し新たな作品が創作されました。

彫師の神業とも言える手仕事、染師の研ぎ澄まされた感性が融合する事によって出来上がる伊勢型小紋。

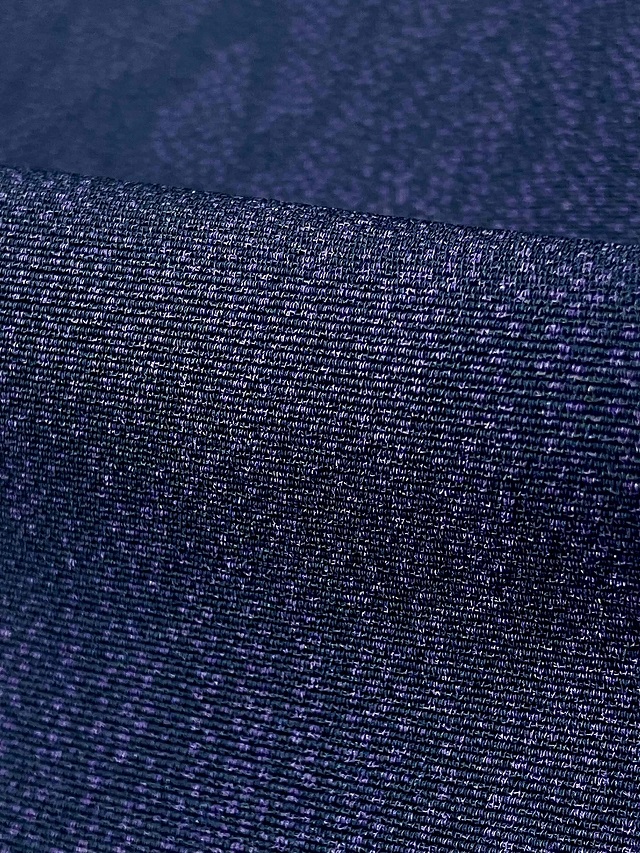

連なる点と線が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒のごとき煌めき。それらは卓越した職人の手仕事によって生み出されるのです。

連なる点と線が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒のごとき煌めき。それらは卓越した職人の手仕事によって生み出されるのです。

本作品「正倉院文様/二重鮫」錐彫りの重要無形文化財技術保持者人間国宝 故)六谷梅軒氏と同じく突き彫りの人間国宝 故)南部芳松氏が彫り上げた伊勢型紙を用い、伊勢型専門染工房「染処古今(そめどころここん)」によって染め上げられました。

【伊勢型紙】

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

錐(きり)彫り・・もっとも古くからある彫り技法、半円形の刃先の小刀を用い、丸い小さな穴を無数に開けてあらゆる文様を作り出します。小紋三役と呼ばれる鮫、通し、行儀といった文様は錐彫りの技法で彫られます。

突彫り・・友禅などやや大柄の文様を彫るのに適しています。細長い三日月型の小刀を使います。傾斜の付いた机の上に地紙を数枚重ねて穴板の上に置き、垂直に突く様にして小刀を彫り進めます。

道具彫り・・小刀の先が花、扇、菱などの形に作られているものを突いて彫り抜く技法。錐彫りとともに小紋用に最もよく用いられます。

縞彫り・・毛髪の様に微細な筋を何百本も彫って極細の縞柄を作る技法です。

型紙は一度に数枚分を重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなってしまう為、すべての型紙が寿命を迎えた時その柄の生産は終了となります。また、その前に型紙の製作者な亡くなったとしても、死してなお型紙から作品が生み出され続けるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

型紙は一度に数枚分を重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなってしまう為、すべての型紙が寿命を迎えた時その柄の生産は終了となります。また、その前に型紙の製作者な亡くなったとしても、死してなお型紙から作品が生み出され続けるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

本作品に関しても、製作者 南部芳松氏と六谷梅軒氏は既にお亡くなりになっていますので、型紙が寿命を迎えると同時に二度と染める事は出来ません。

型紙は染の専門工場が買取り、白生地に染め上げられ反物が出来上がります。

【伊勢型紙で染める】

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

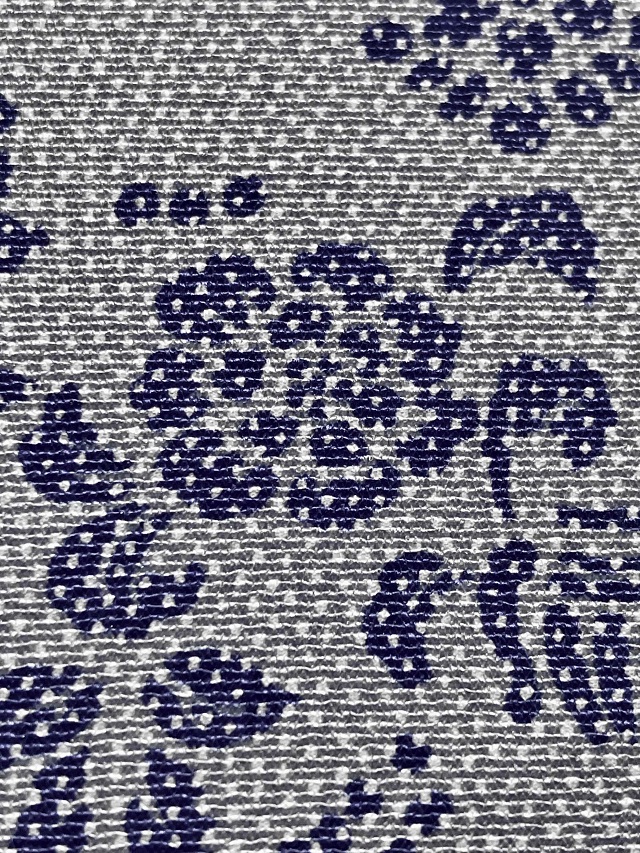

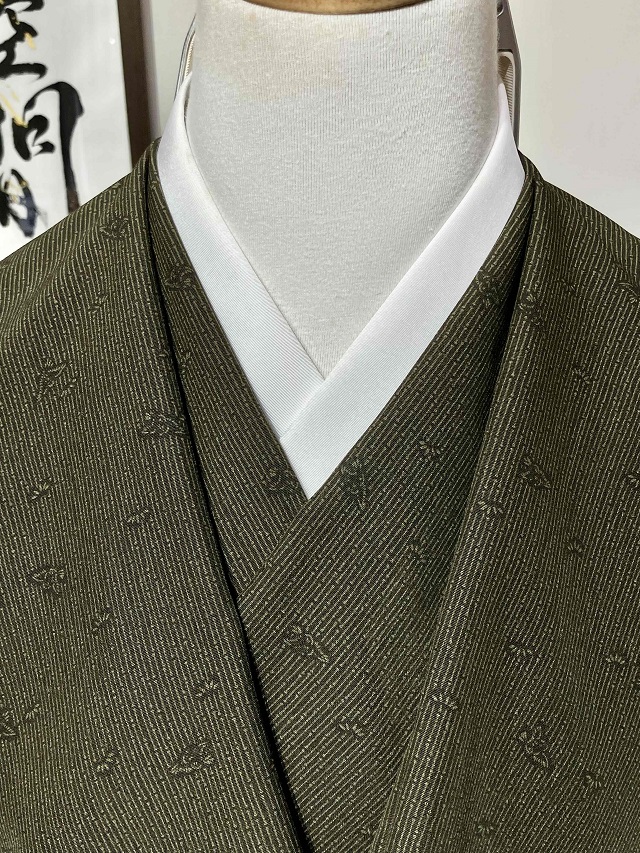

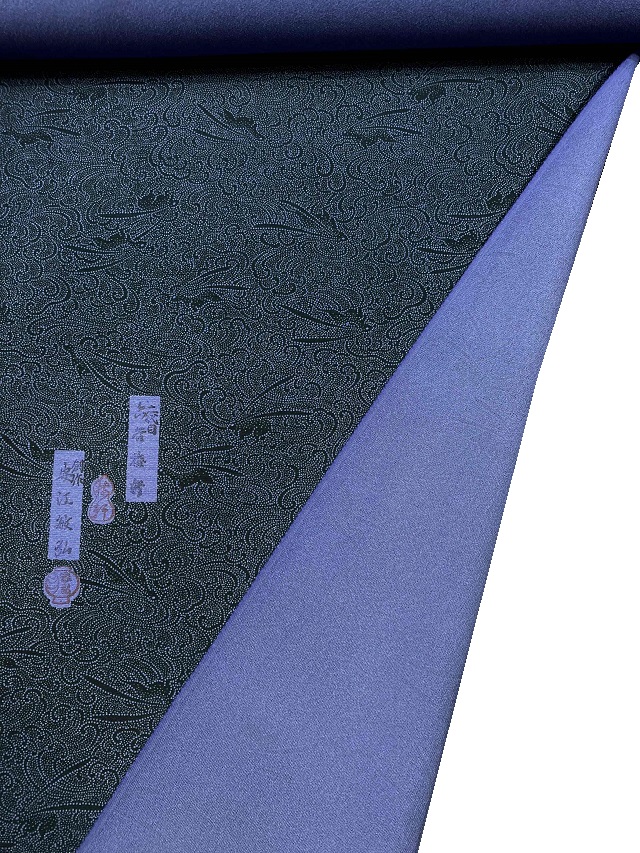

国宝二人作 正倉院文様/二重鮫

本品は2枚の型紙を用いて染められています。1枚は鮫小紋、もう一枚は主の柄を表現する正倉院文様です。それぞれは独立して彫られた型紙であり、当然単体でも柄として成立し過去には反物として染められています。その2つの型紙を染処古今さんが融合させて一つの作品が新たに生み出されたのです。名品を組み合わせて更に進化させる。その発想力と行動力こそが伊勢型の一流染元と業界から一目置かれる染処古今の凄みと言えるのです。

工程

1,白生地の上に鮫小紋の型紙で防染糊を置きます

2,その上から正倉院文様の型紙で青紫の色糊をしごき染めします。

※色糊は防染の効果と着色の役割を兼ねています。

3,2つの柄の糊を置いた上からブルーグレーの地色にしごき染めします。

4,糊を流し落とすと鮫小紋の柄が白い粒で抜かれ、青紫色の色糊で防染した正倉院文様が現れます。

5,その上から草木染を施し、更に極薄い灰味のブルーで引き染めすると、全体的にグレー味を帯びたまろやかな色に仕上がるとともに、白く染め抜かれた鮫小紋の粒が極薄い灰味ブルーに染まります。

下の柄・・・鮫小紋 六谷梅軒 彫刻

下の柄・・・正倉院文様 南部芳松 彫刻

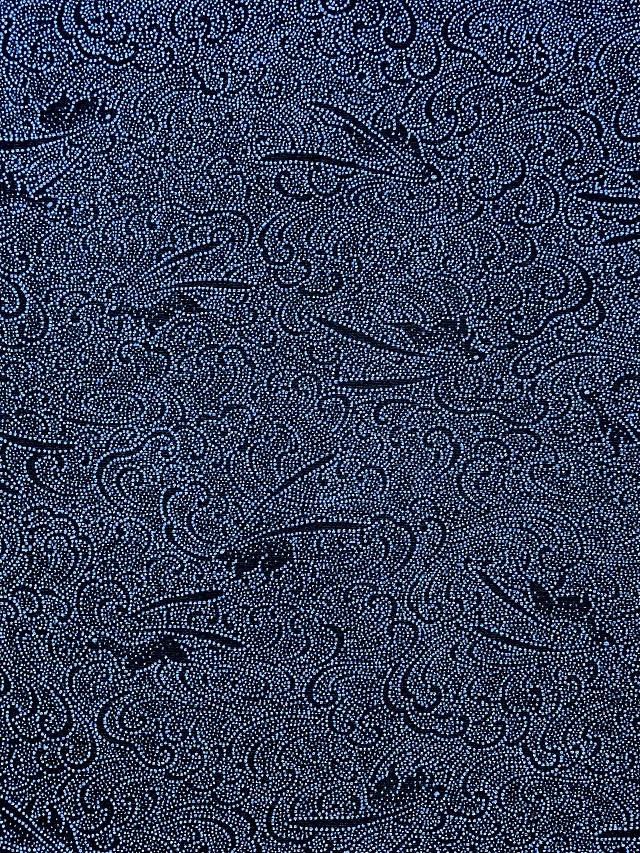

下の画像・・・鮫小紋と正倉院文様が重なった創作柄。

【伊勢型の歴史】

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

その後江戸の町人らにも広がり、奢侈(ししゃ)禁止令(贅沢を禁止し倹約を推奨する命令)が出される中、遠目には地味に見える小さな柄の中に遊び心を取り入れた粋で洒落た柄を求め男女ともに流行していったのです。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

昭和30年 第1回 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者に、突彫りの南部芳松氏、道具彫りの中村勇二郎氏、錐(きり)彫りの初代 六谷梅軒氏が認定されました。

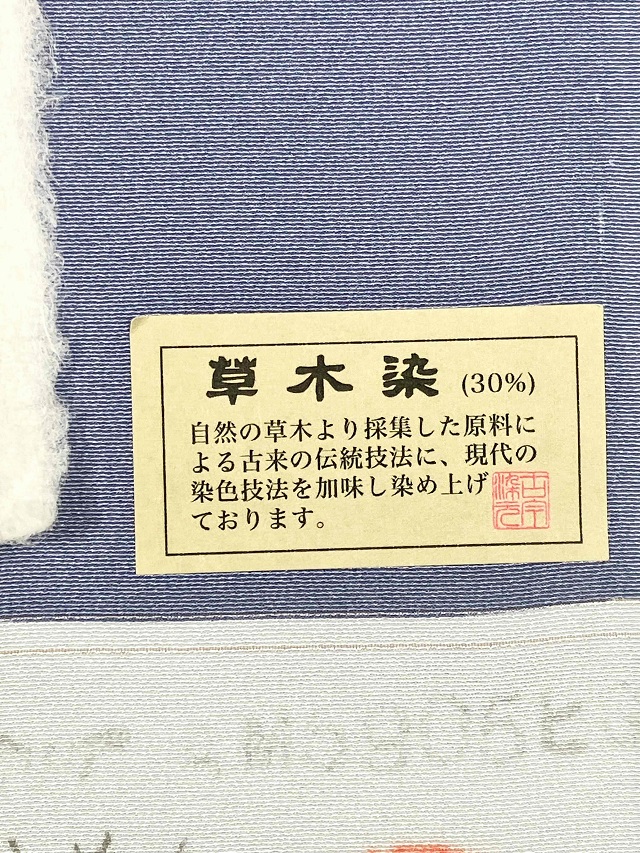

【古今色の秘密】

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

裏面は草木染と化学染料で引き染めされた染料が裏に通り、極薄いグレーの無地になっています。柄部分は色糊でしごき染めされている為、裏に色が通りません。

染め生地は滋賀県長浜市を産地とする高級素材 濱縮緬が用いられており、ドレープ性としっかりとした風合いを併せ持ち、伊勢型染の美しさを余すところなく伝えてくれますのでエレガントな着姿に仕上がります。

下の画像で「浜ちりめん」と印字された部分が薄い灰水色に染まっているのが確認できます。この色が最後に引き染めされた色です。

鮫小紋を表現している小さな点々部分は白ではなく、極薄い灰味の水色に染まっています。

彫師と染師の神業が共演して生まれる伊勢型小紋。二人の人間国宝の型紙が融合して生まれた新たな作品「正倉院文様/二重鮫」。高級生地 濱縮緬のしっかりとしたドレープ性と発色の美しさが染の素晴らしさを余すところなく伝えています。

型紙の寿命が尽きる時、もう2度と手にする事は叶いません。

真摯なモノづくりをされる染処古今さんの手によって命が吹き込まれた名品を是非お手元にお迎え下さい。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。

※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)

その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容確認についてのメールを送りますのでお待ちください。

※色はご注文完了後にゆっくりお考えいただいても構いません。(八掛NO記入欄に「注文後決定」と記入して下さい。)

お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

こちら>>

★ご提案以外の八掛地の色をご依頼される場合は「八掛色NO」記入欄にご希望の色を記入して下さい。メールにて最終確認させて頂きます。

※色はご注文完了後にゆっくりお考えいただいても構いません。(八掛NO記入欄に「注文後決定」と記入して下さい。)

※縮緬向けパレスタイプからお好みの色をお選びください。

【八掛地は下の画像をクリックしてお選びください】

- 2024.07.12

- 19:05

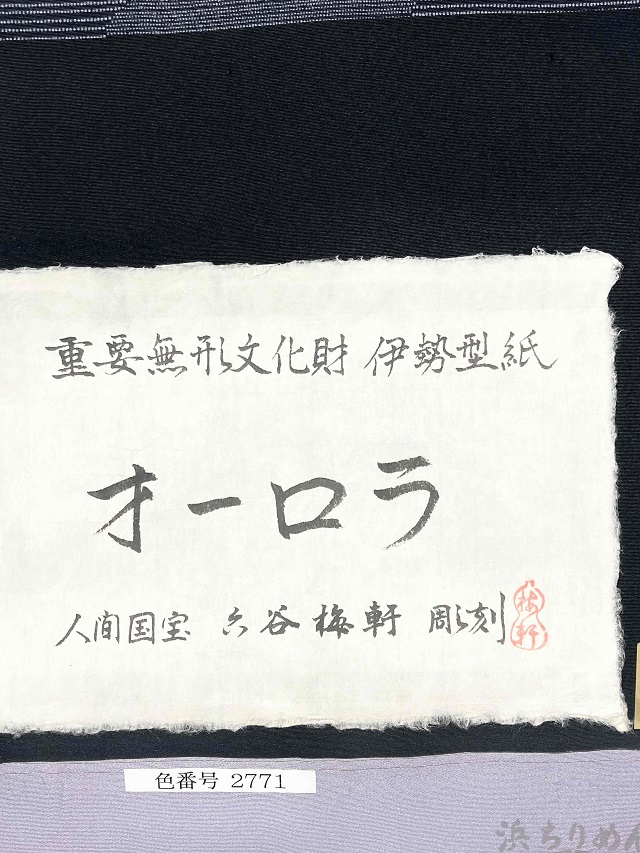

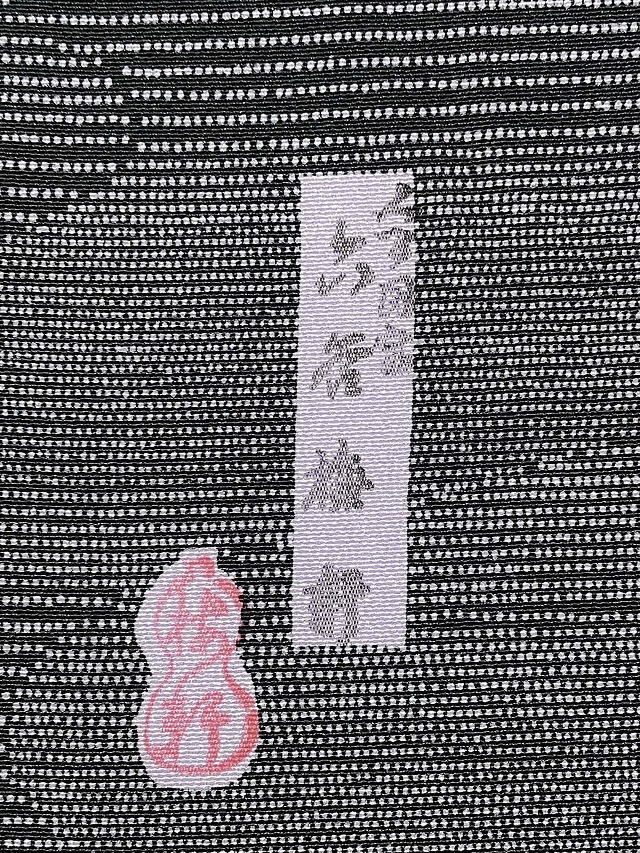

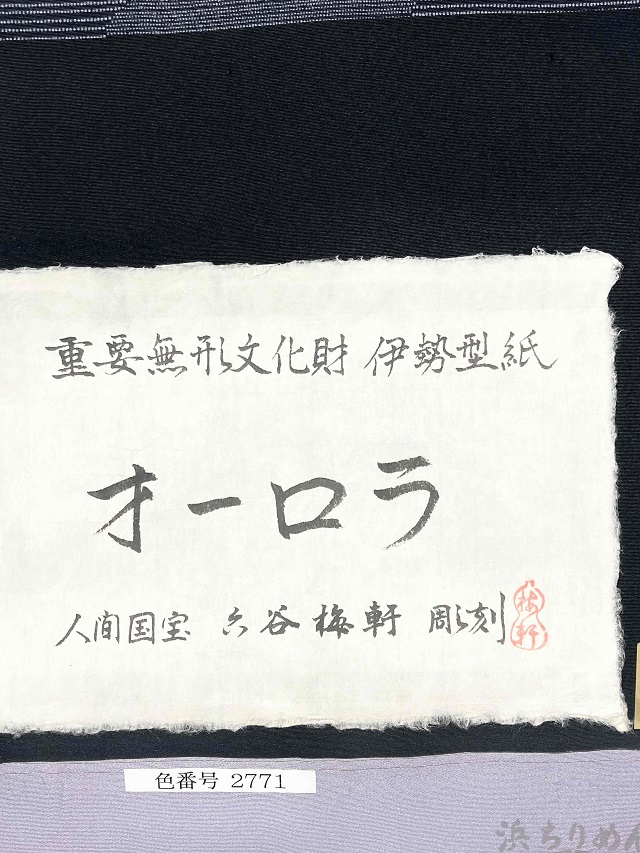

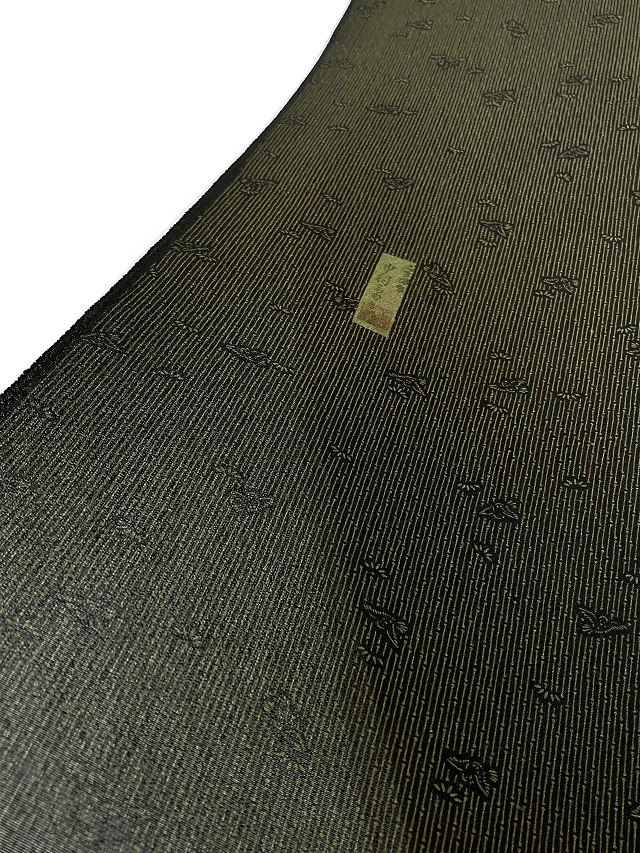

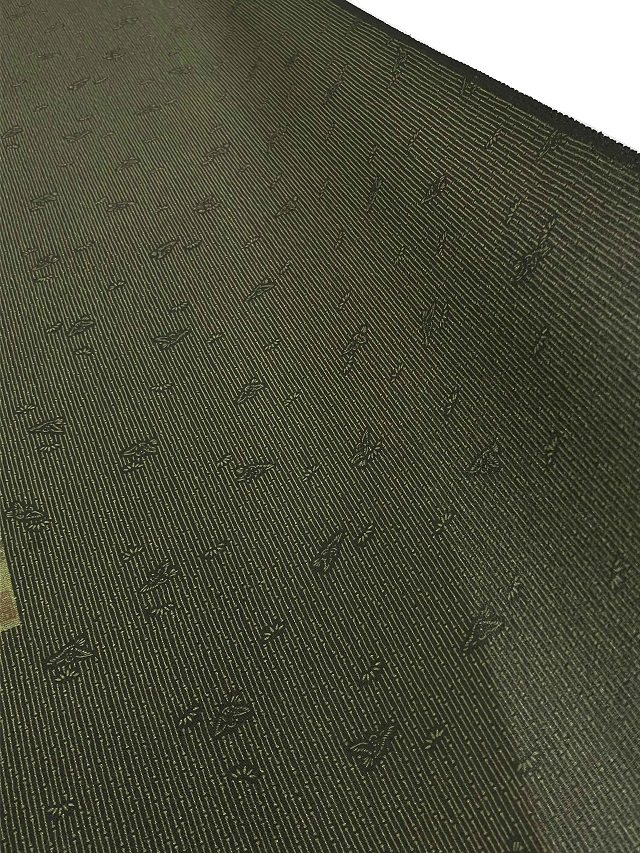

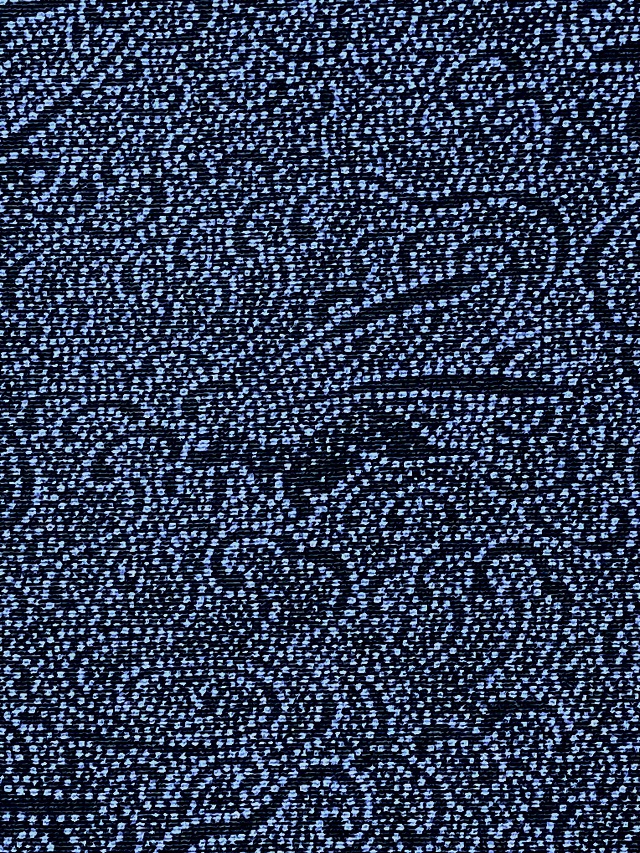

★在庫有り 伊勢型小紋 六谷梅軒 オーロラ

こちらはシークレット販売商品です

価格・在庫の有無及びご購入ページに関してはマイページをご参照ください。

マイページへのアクセスは会員登録が必要です

メーカー希望価格 363,000円

当店価格はマイページをご確認ください。

伊勢型

人間国宝 六谷梅軒

彫師×染師 神業の競演

作品名 オーロラ

自然の神秘を身に纏う

高級 濱縮緬

【型紙製作者】六谷梅軒 人間国宝 錐彫り 国の重要無形文化財技術保持者

【染元】染処古今(所在地:京都)

【品質】絹100%:濱縮緬

【生地幅】約38cm(裄丈約70cm 1尺8寸5分まで対応)

【着用時期】10月頃から翌年5月頃(袷の季節)6月 9月(単衣の季節)

彫師の神業とも言える手仕事、染師の研ぎ澄まされた感性が融合する事によって出来上がる伊勢型小紋。

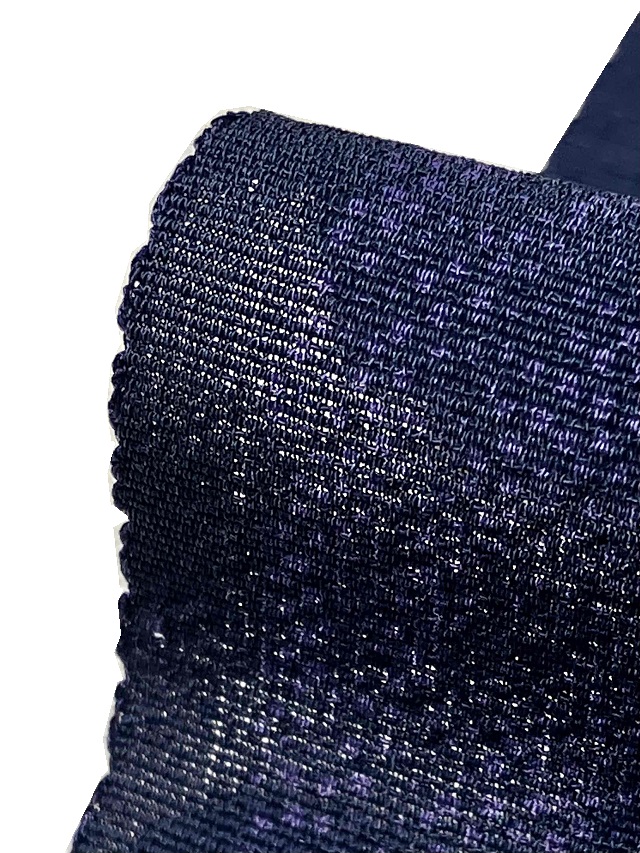

連なる点と線が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒のごとき煌めき。それらは卓越した職人の手仕事によって生み出されるのです。

連なる点と線が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒のごとき煌めき。それらは卓越した職人の手仕事によって生み出されるのです。

本作品「オーロラ」錐彫りの重要無形文化財技術保持者人間国宝 故)六谷梅軒氏が彫り上げた伊勢型紙を用い、伊勢型専門染工房「染処古今(そめどころここん)」によって染め上げられました。

【伊勢型紙】

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

錐(きり)彫り・・もっとも古くからある彫り技法、半円形の刃先の小刀を用い、丸い小さな穴を無数に開けてあらゆる文様を作り出します。小紋三役と呼ばれる鮫、通し、行儀といった文様は錐彫りの技法で彫られます。

突彫り・・友禅などやや大柄の文様を彫るのに適しています。細長い三日月型の小刀を使います。傾斜の付いた机の上に地紙を数枚重ねて穴板の上に置き、垂直に突く様にして小刀を彫り進めます。

道具彫り・・小刀の先が花、扇、菱などの形に作られているものを突いて彫り抜く技法。錐彫りとともに小紋用に最もよく用いられます。

縞彫り・・毛髪の様に微細な筋を何百本も彫って極細の縞柄を作る技法です。

型紙は一度に数枚分を重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなってしまう為、すべての型紙が寿命を迎えた時その柄の生産は終了となります。また、その前に型紙の製作者な亡くなったとしても、死してなお型紙から作品が生み出され続けるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

型紙は一度に数枚分を重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなってしまう為、すべての型紙が寿命を迎えた時その柄の生産は終了となります。また、その前に型紙の製作者な亡くなったとしても、死してなお型紙から作品が生み出され続けるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

本作品「オーロラ」に関しても、製作者 六谷梅軒氏はお亡くなりになっていますので、型紙が寿命を迎えると同時に二度と染める事は出来ません。

型紙は染の専門工場が買取り、白生地に染め上げられ反物が出来上がります。

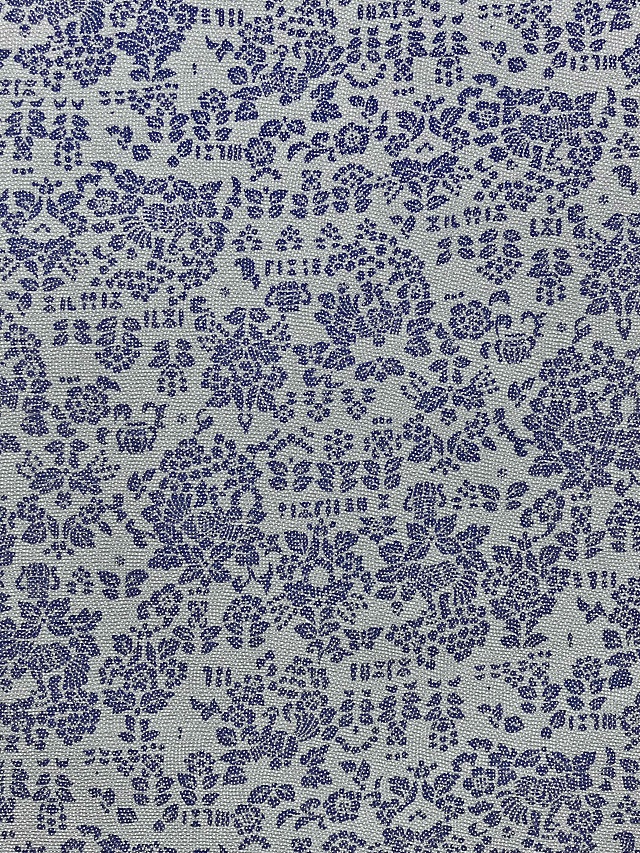

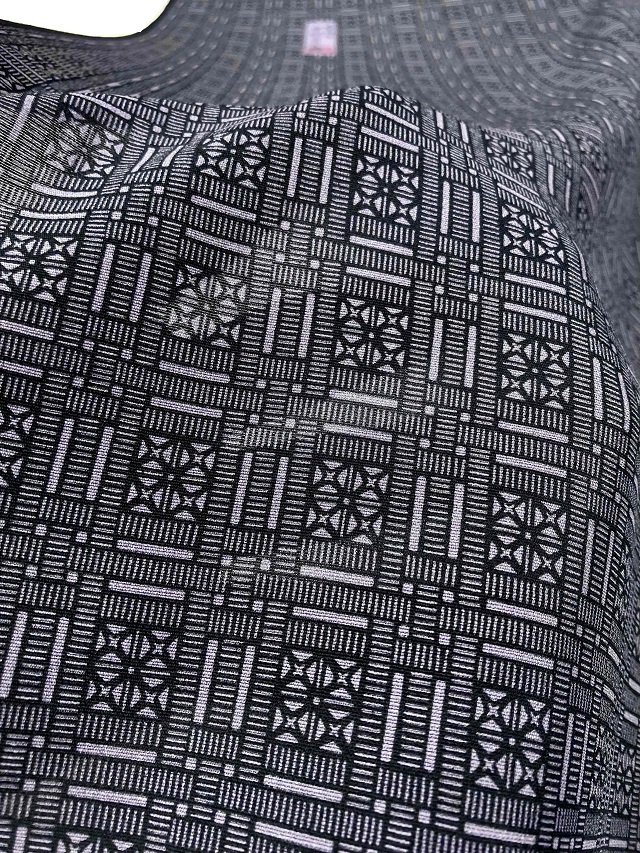

オーロラ

粒の大きさや間隔に変化を付けて奥行きを生み出し幻想的なオーロラを表現しています。流れるようなフォルムが美しくエレガントかつスマートな着姿を演出してくれるでしょう。

オーロラという自然の神秘を身に纏ってみてはいかがでしょうか。

【伊勢型紙で染める】

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

【伊勢型の歴史】

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

その後江戸の町人らにも広がり、奢侈(ししゃ)禁止令(贅沢を禁止し倹約を推奨する命令)が出される中、遠目には地味に見える小さな柄の中に遊び心を取り入れた粋で洒落た柄を求め男女ともに流行していったのです。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

昭和30年 第1回 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者に、突彫りの南部芳松氏、道具彫りの中村勇二郎氏、錐(きり)彫りの初代 六谷梅軒氏が認定されました。

【古今色の秘密】

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

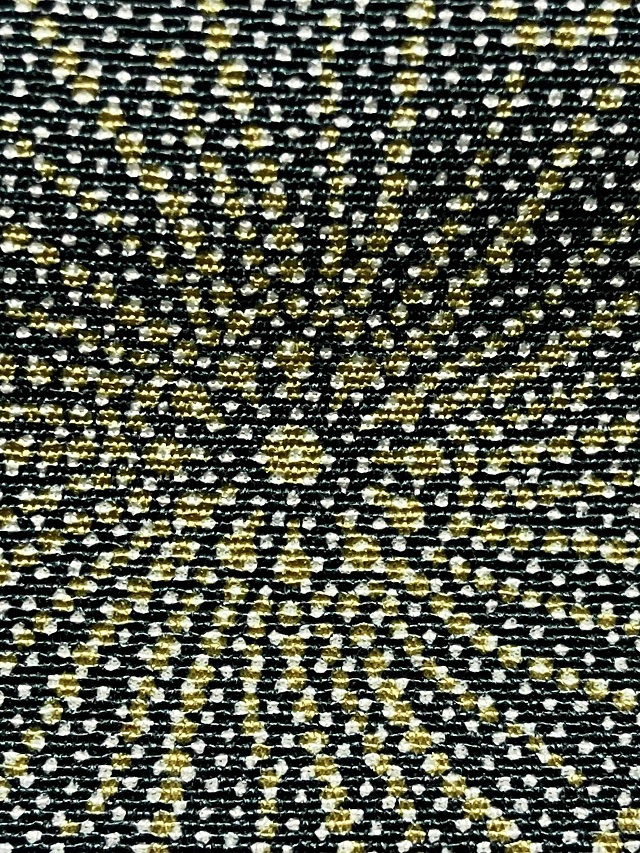

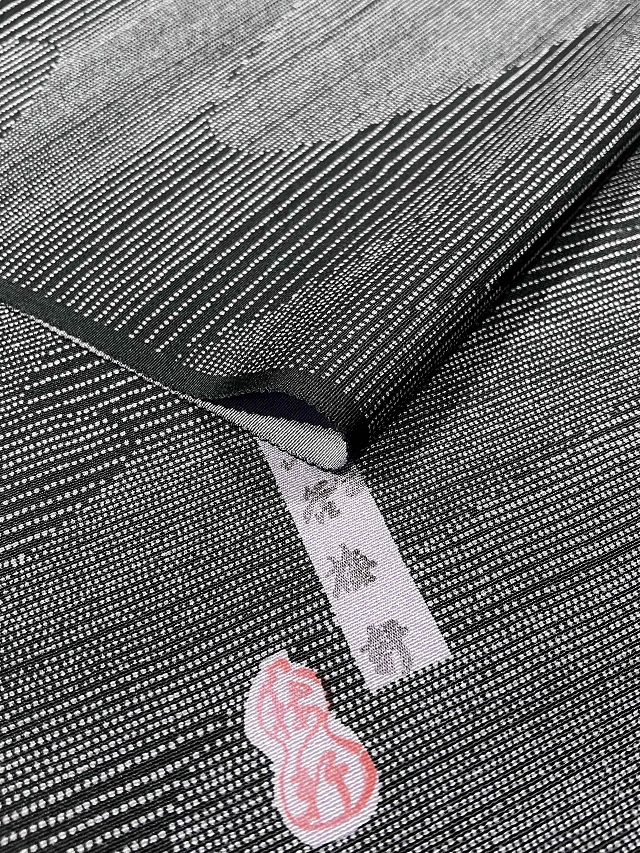

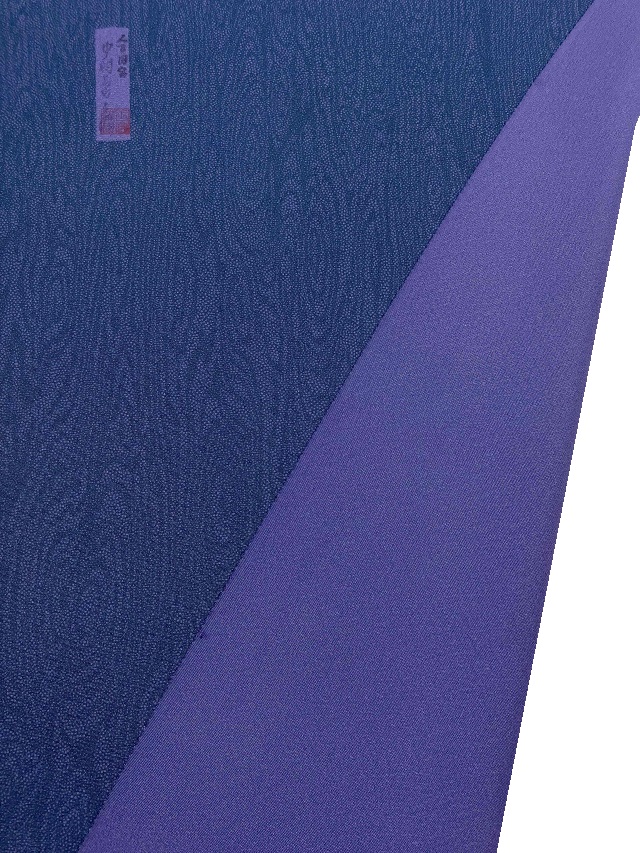

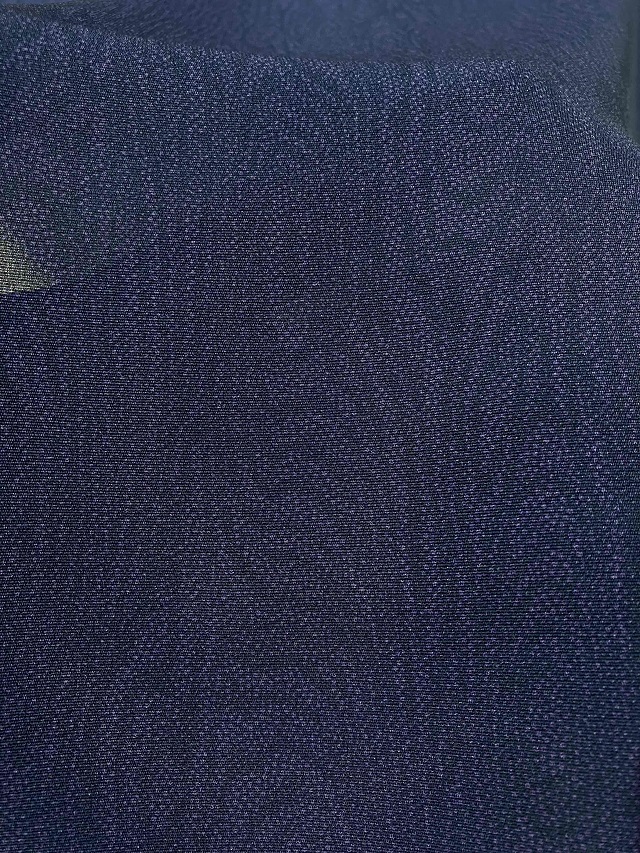

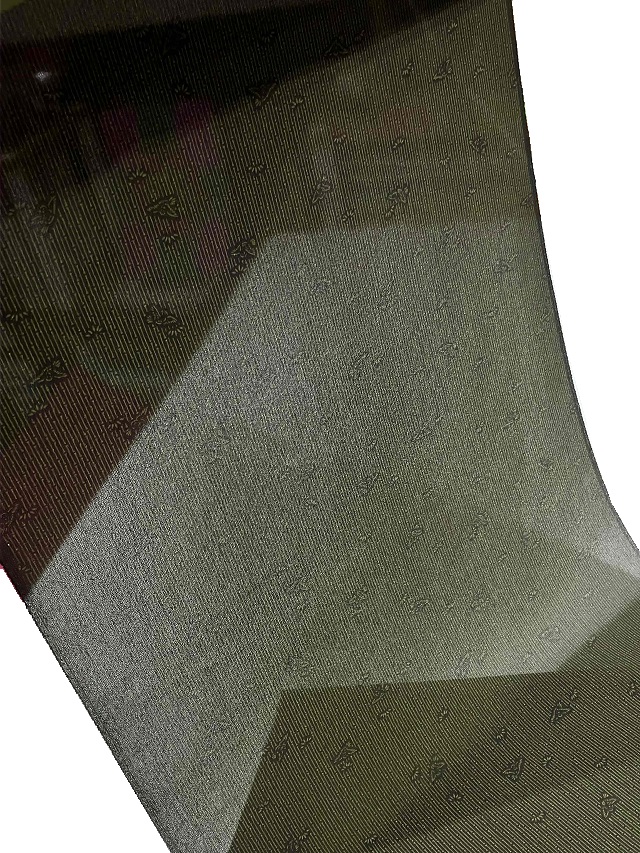

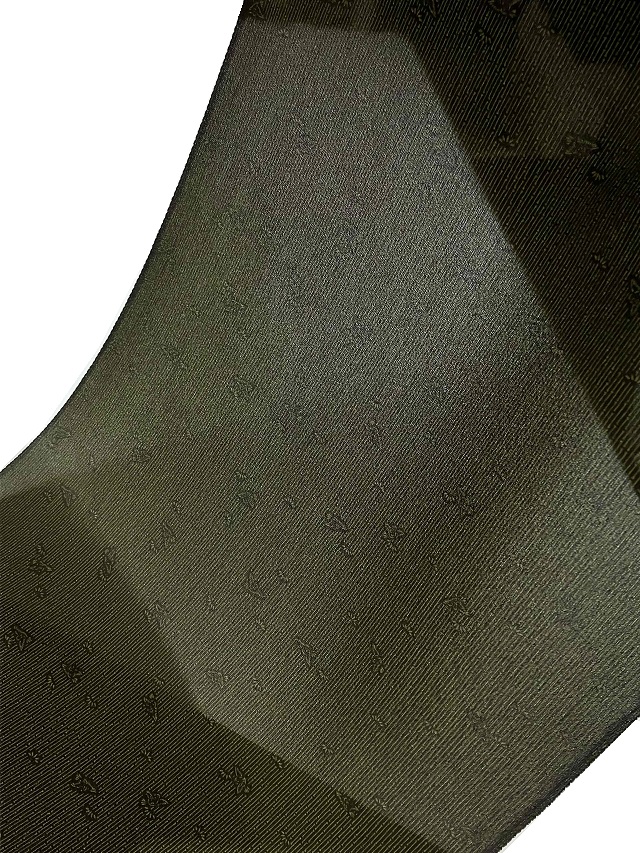

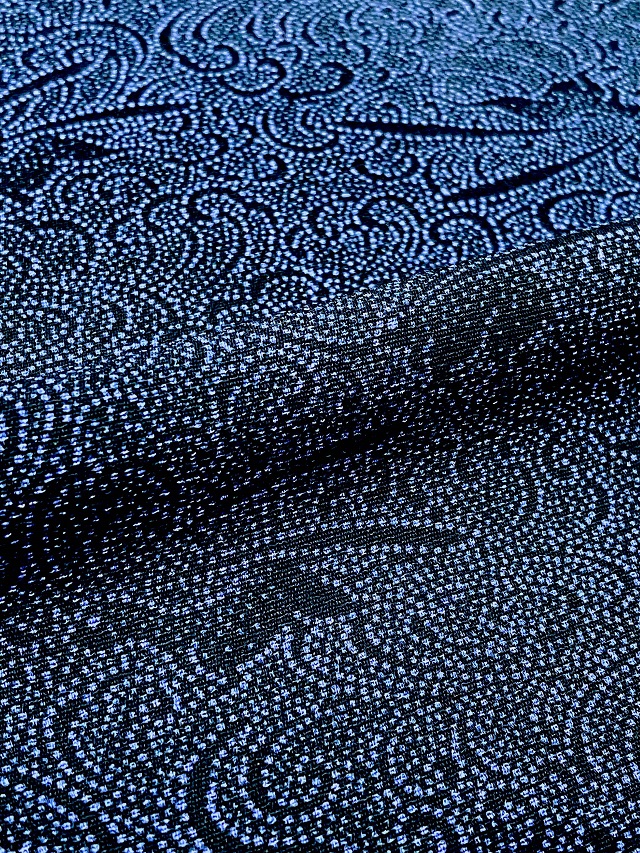

本品は黒の地色の上から紫の染料で引き染めされており、地色が紺味を帯びるとともに、粒々部分が紫に染め上がっています。

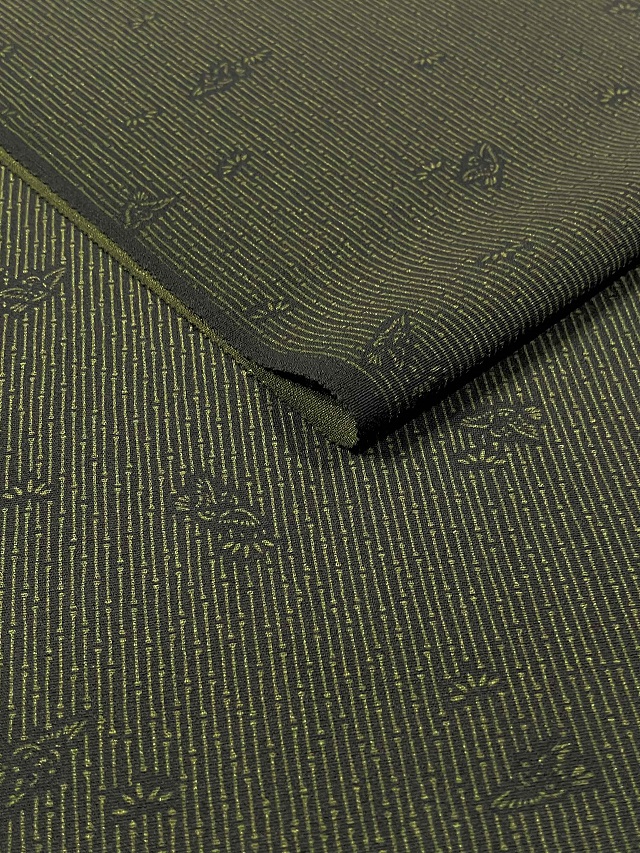

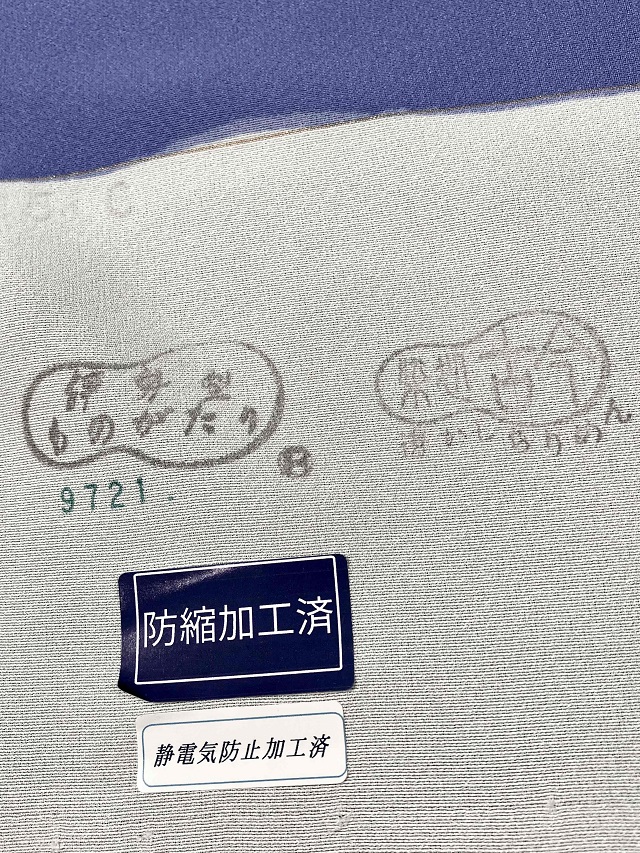

裏面は草木染と化学染料で引き染めされた染料が裏に通り、無地になっています。柄部分は色糊でしごき染めされている為、裏に色が通りません。

染め生地は滋賀県長浜市を産地とする高級素材 濱縮緬が用いられており、ドレープ性としっかりとした風合いを併せ持ち、伊勢型染の美しさを余すところなく伝えてくれますのでエレガントな着姿に仕上がります。

下の画像の中ほど、紫が最後に引き染めされた色です。

彫師と染師の神業が共演して生まれる伊勢型小紋。人間国宝 六谷梅軒氏の型紙で染め上げられた作品「オーロラ」。高級生地 濱縮緬のしっかりとしたドレープ性と発色の美しさが染の素晴らしさを余すところなく伝えています。

型紙の寿命が尽きる時、もう2度と手にする事は叶いません。

真摯なモノづくりをされる染処古今さんの手によって命が吹き込まれた名品を是非お手元にお迎え下さい。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。

※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)

その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容確認についてのメールを送りますのでお待ちください。

※色はご注文完了後にゆっくりお考えいただいても構いません。(八掛NO記入欄に「注文後決定」と記入して下さい。)

お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

こちら>>

★ご提案以外の八掛地の色をご依頼される場合は「八掛色NO」記入欄にご希望の色を記入して下さい。メールにて最終確認させて頂きます。

※色はご注文完了後にゆっくりお考えいただいても構いません。(八掛NO記入欄に「注文後決定」と記入して下さい。)

※縮緬向けパレスタイプからお好みの色をお選びください。

【八掛地は下の画像をクリックしてお選びください】

- 2024.07.12

- 15:11

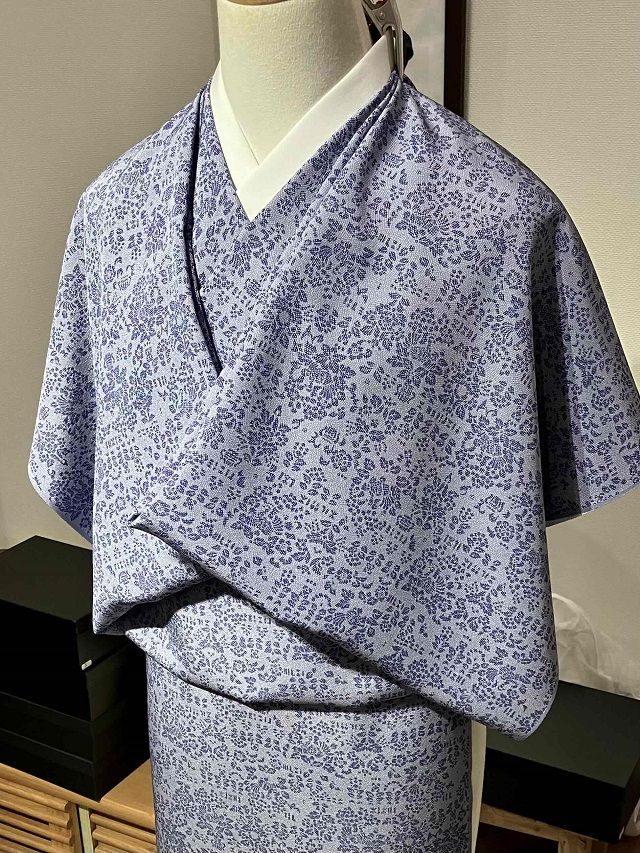

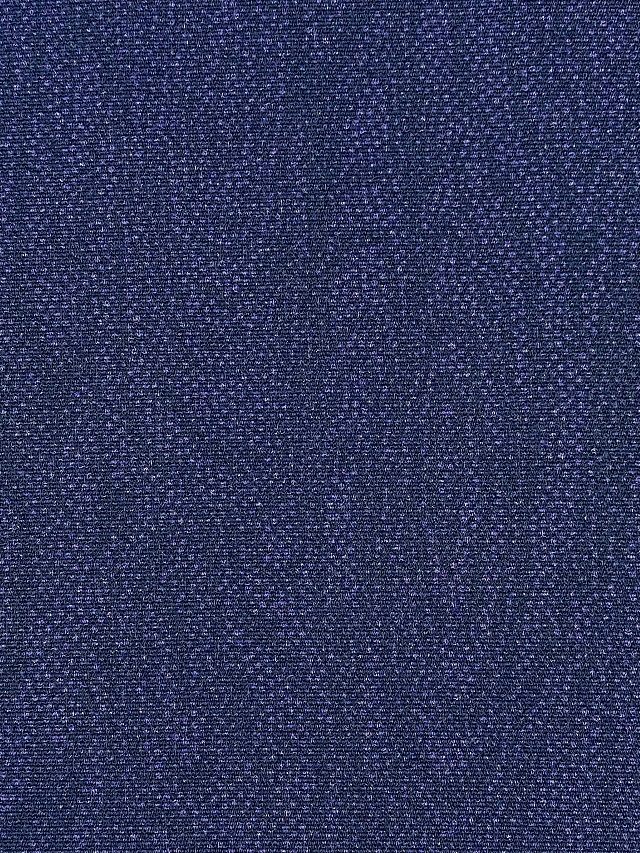

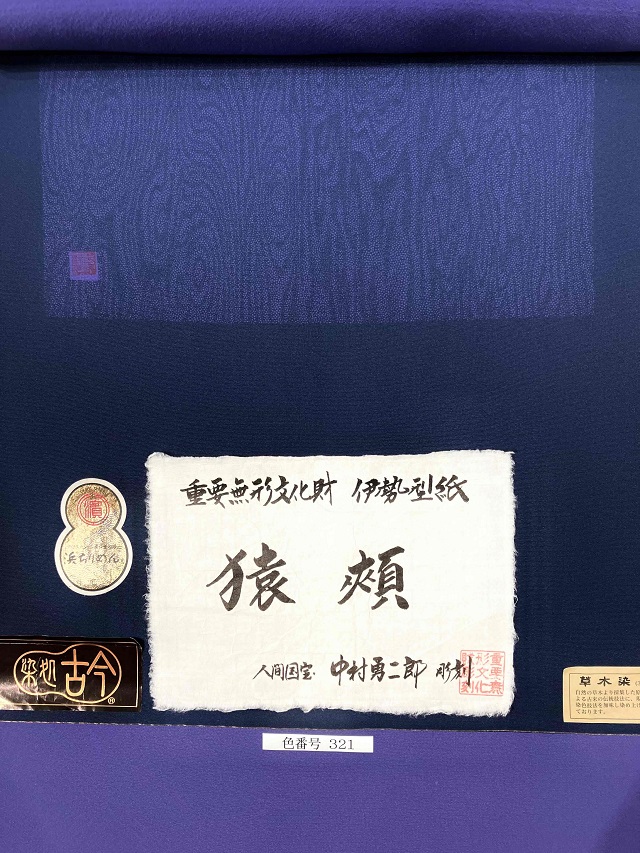

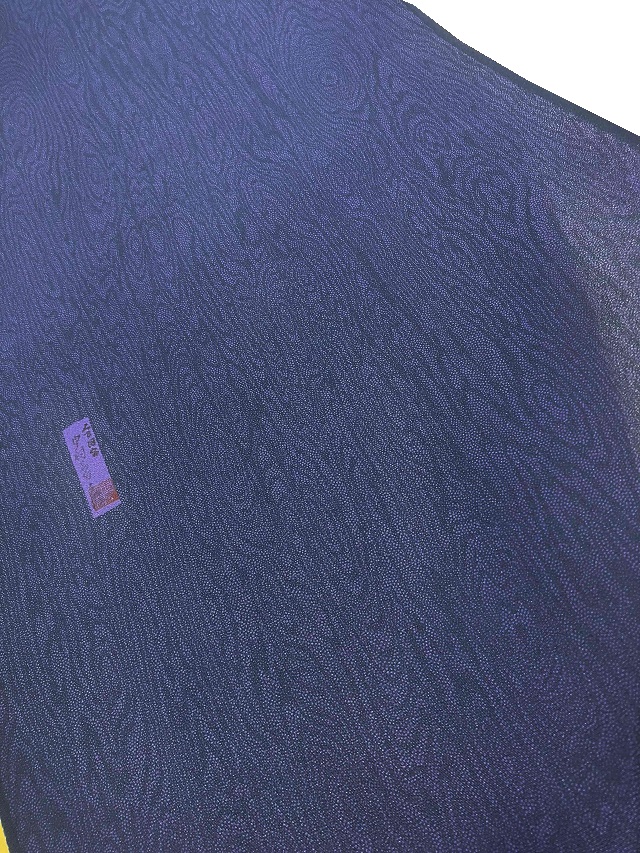

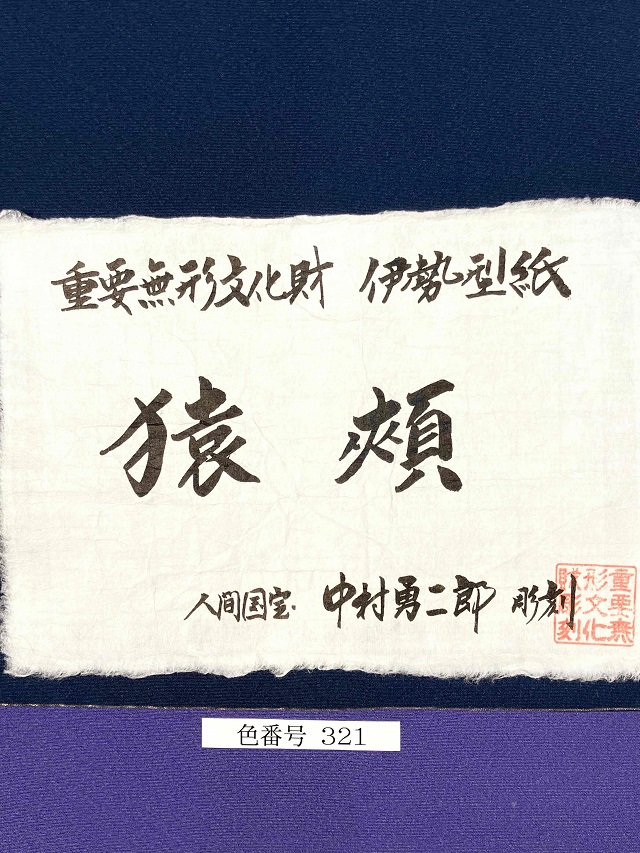

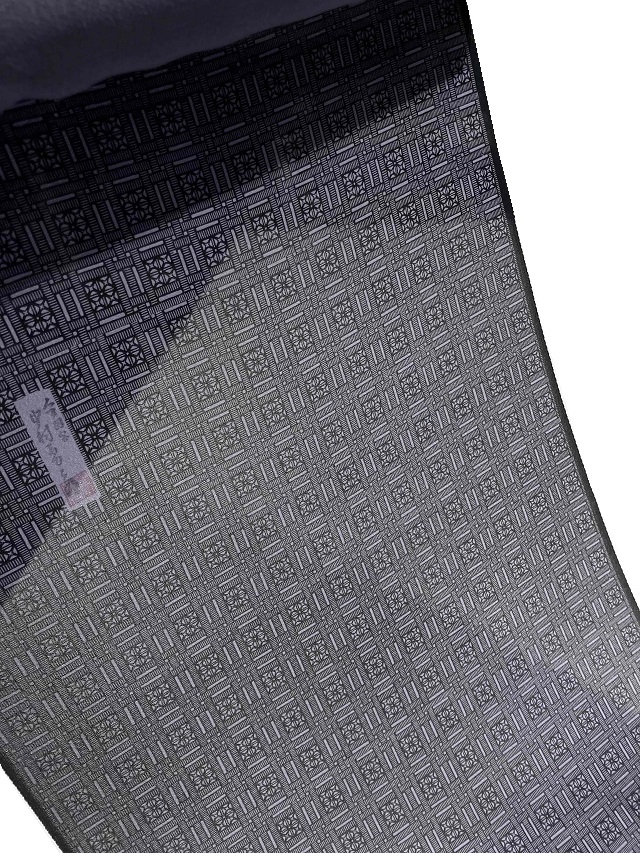

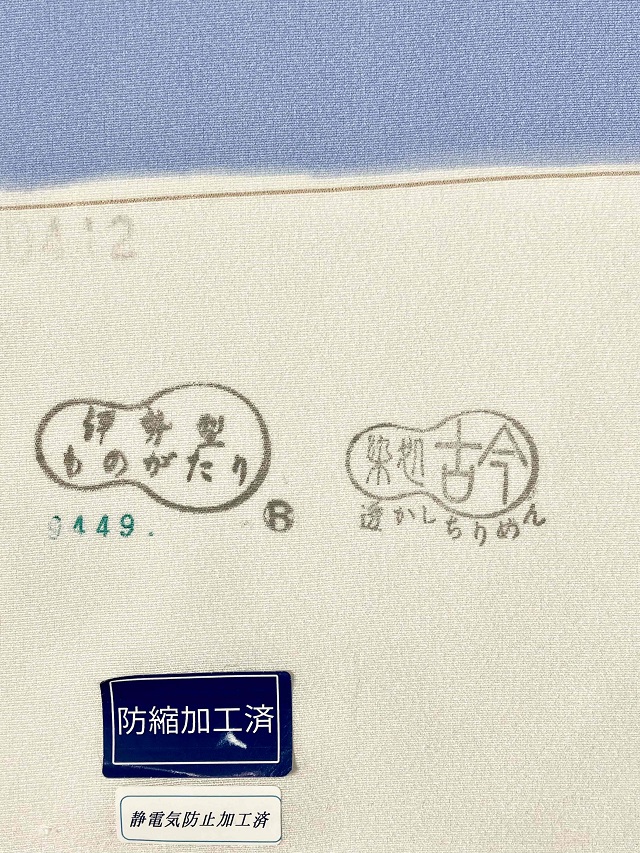

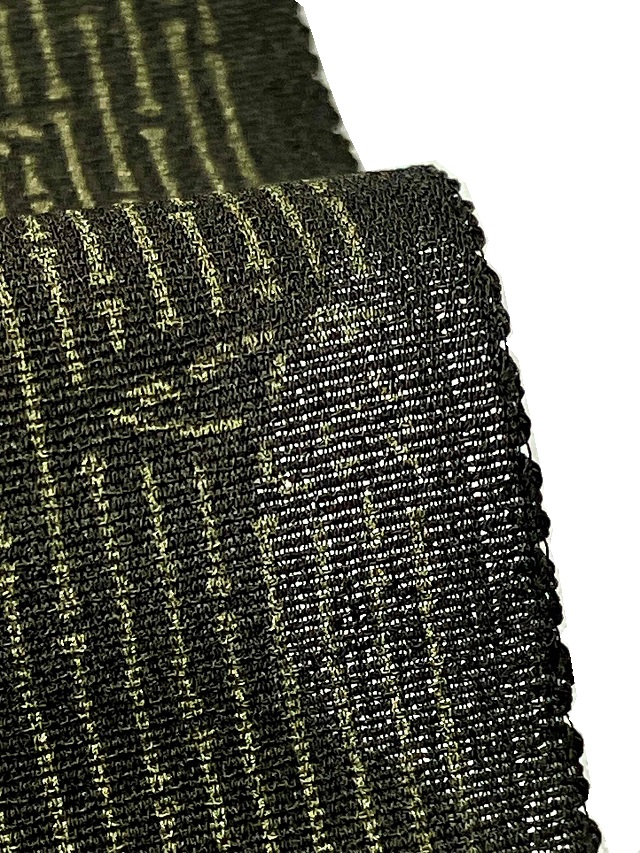

単衣・夏 伊勢型小紋 中村勇二郎 猿頬 青紫

伊勢型

人間国宝 中村勇二郎 彫刻

彫師×染師 神業の競演

作品名 「猿頬」

透かしちりめん

単衣・夏・スリーシーズン

【型紙製作者】中村勇二郎 人間国宝 道具彫り 国の重要無形文化財技術保持者

【染元】染処古今(所在地:京都)

【品質】絹100%:透かしちりめん 濱縮緬

【生地幅】約38cm(裄丈約71cm 1尺8寸8分まで対応)

【着用時期】5月頃から10月頃(単衣・夏の季節 スリーシーズン)

人間国宝 中村勇二郎 彫刻 夏単衣 伊勢型小紋

屋久杉の樹皮の模様を猿の頬になぞらえて生み出された粋な伊勢型小紋。単衣から夏のスリーシーズンにお召しいただける透かしちりめん生地が用いられています。

5、6月や9,10月の単衣シーズン向きの生地は希少です。また盛夏にもお召しいただけますので1着ワードローブに加えれば重宝していただけるに違いありません。

彫師の神業とも言える手仕事、染師の研ぎ澄まされた感性が融合する事によって出来上がる伊勢型小紋。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

本品は、道具彫りの重要無形文化財技術保持者人間国宝 故)中村勇二郎氏が彫り上げた伊勢型紙を用い、伊勢型専門染工房「染処古今(そめどころここん)」によって染め上げられました。

【伊勢型紙】

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

錐(きり)彫り・・もっとも古くからある彫り技法、半円形の刃先の小刀を用い、丸い小さな穴を無数に開けてあらゆる文様を作り出します。小紋三役と呼ばれる鮫、通し、行儀といった文様は錐彫りの技法で彫られます。

突彫り・・友禅などやや大柄の文様を彫るのに適しています。細長い三日月型の小刀を使います。傾斜の付いた机の上に地紙を数枚重ねて穴板の上に置き、垂直に突く様にして小刀を彫り進めます。

道具彫り・・小刀の先が花、扇、菱などの形に作られているものを突いて彫り抜く技法。錐彫りとともに小紋用に最もよく用いられます。

縞彫り・・毛髪の様に微細な筋を何百本も彫って極細の縞柄を作る技法。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに型紙がすべて寿命を迎えた時、その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに型紙がすべて寿命を迎えた時、その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

本作品に関しても、型紙製作者 中村勇二郎氏はお亡くなりになっていますので、型紙が寿命を迎えると同時に終了してしまい、二度と染める事は出来ません。

出来上がった型紙は染の専門工場が買取り、白生地に染め上げられ反物が出来上がります。

【伊勢型紙で染める】

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

【伊勢型の歴史】

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

その後江戸の町人らにも広がり、奢侈(ししゃ)禁止令(贅沢を禁止し倹約を推奨する命令)が出される中、遠目には地味に見える小さな柄の中に遊び心を取り入れた粋で洒落た柄を求め男女ともに流行していったのです。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

昭和30年 第1回 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者に、突彫りの南部芳松氏、道具彫りの中村勇二郎氏、錐(きり)彫りの初代 六谷梅軒氏が認定されました。

作品名:猿頬(さるぼう)

中村勇二郎氏が屋久杉の樹皮の模様をもとにデザインされました。猿の頬のような模様に見える事から「猿頬(さるぼう)」と名付けられています。

悠久の自然を感じる模様を神業ともいえる彫の技術で表現された点の連なりは、幻想的ともいえる美しさを放ち、着姿を優雅に彩ってくれるでしょう。

【古今色の秘密】

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

裏面は草木染と化学染料で引き染めされた染料が裏に通り、無地になっています。柄部分は色糊でしごき染めされている為、裏に色が通りません。

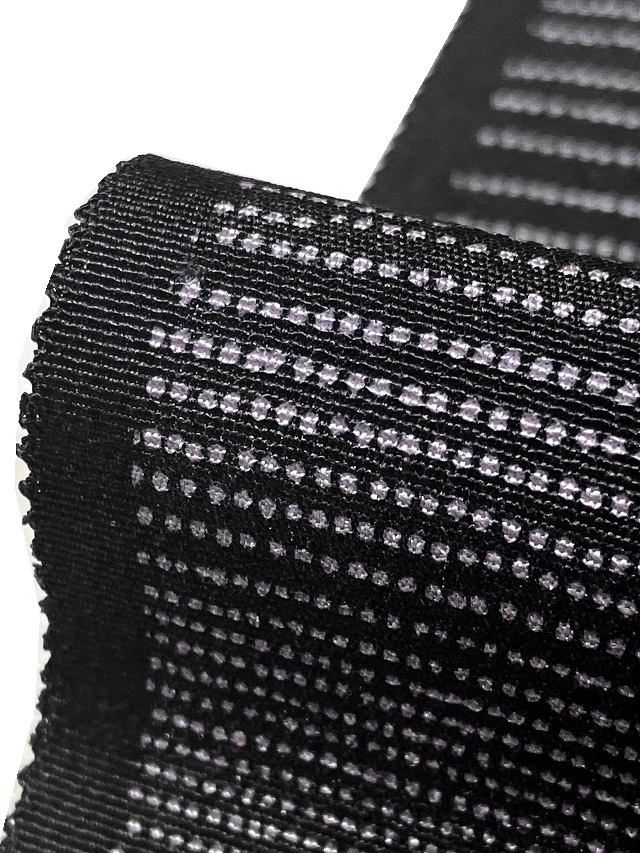

スリーシーズン 単衣~夏 透かしちりめん

染め生地は滋賀県長浜市を産地とする濱縮緬において染処古今さんが別誂えされた「透かしちりめん」の生地が用いられています。生地を光に透かすと向こう側が僅かに見える程度の透け感、サラリとした手触りで通気性が良く単衣から夏のスリーシーズン通してお召しいただけるように考案されています。また、濃い色柄の長襦袢を着ても表に映りません。更にシワになりづらく回復力にも優れておりドレープ性としっかりとした風合いを併せ持ちますのでエレガントな着姿に仕上がります。

光に透かすと透け感があるものの、実際にお召しになると殆どと言っていいほどに透けませんので単衣シーズンにぴったりです。もちろん盛夏にもお召しください。

彫師と染師の神業が共演して生まれる伊勢型小紋。人間国宝 中村勇二郎氏の型紙で染め上げられた格調高くお洒落なデザイン「格天井」高級生地 濱縮緬のしっかりとしたドレープ性と発色の美しさが染の素晴らしさを余すところなく伝えています。

型紙の寿命が尽きる時、もう2度と手にする事は叶いません。

単衣から夏のスリーシーズンお召しいただける優れものです。

真摯なモノづくりをされる染処古今さんの手によって命が吹き込まれた名品を是非お手元にお迎え下さい。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。

※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)

その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容確認についてのメールを送りますのでお待ちください。

【お仕立て代 期間】

海外縫製 約50日 国内縫製 約40日

※支払後 寸法確定後の所要期間です。

※GW お盆 年末年始など長期休暇が絡む場合は10日程余分にお日にちを頂きますので予めご了承ください。

※お仕立てが混みあう場合もございますので着用日が決まっている場合は余裕をもってご注文下さい。

海外単衣手縫い縫製・・24,840円

国内単衣手縫い縫製・・35,640円

※いずれも湯のし 正絹衿裏 背伏込み

正絹居敷当・・2,000円

水濡れにも安心 ガード加工・・5,400円

※縮み防止にも繋がりますのでガード加工をおススメ致します。

お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

こちら>>

- 2024.07.12

- 19:26

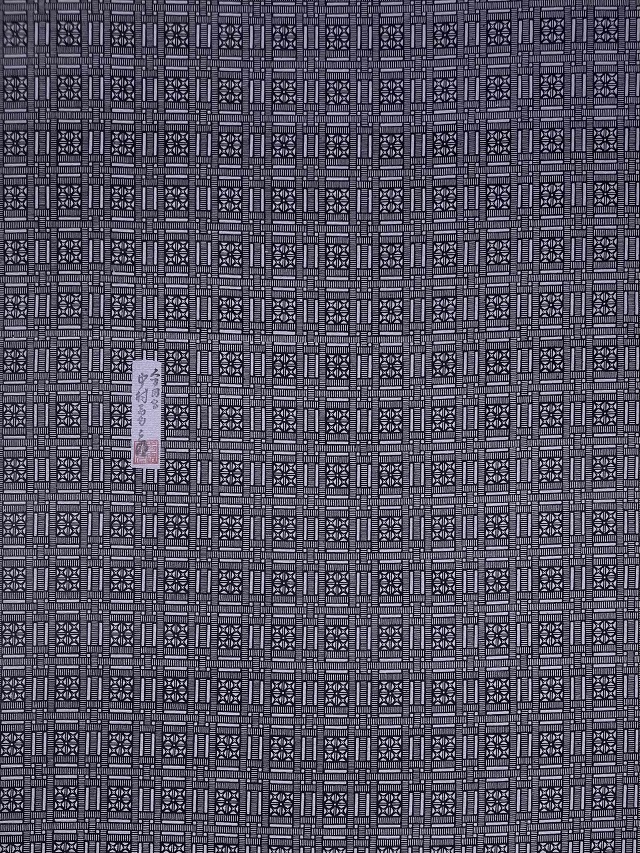

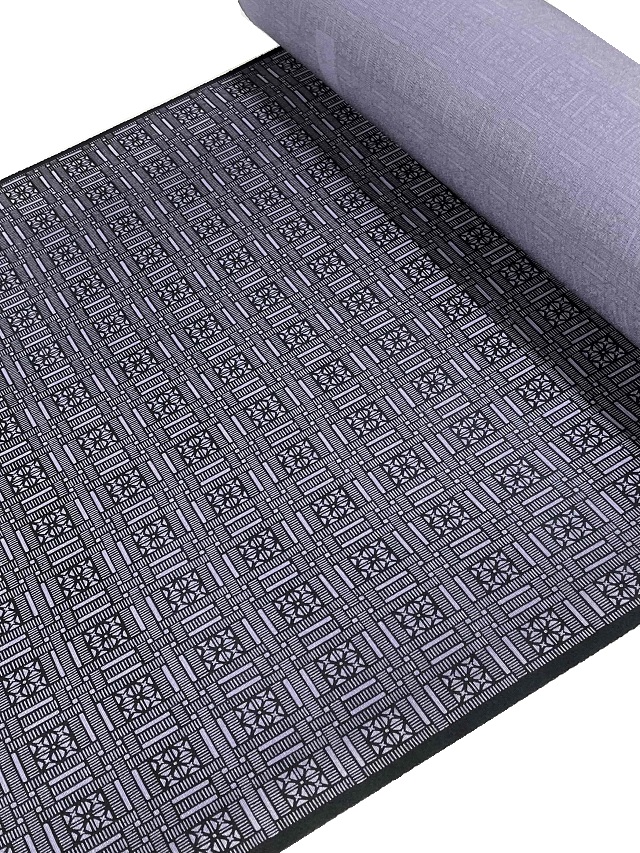

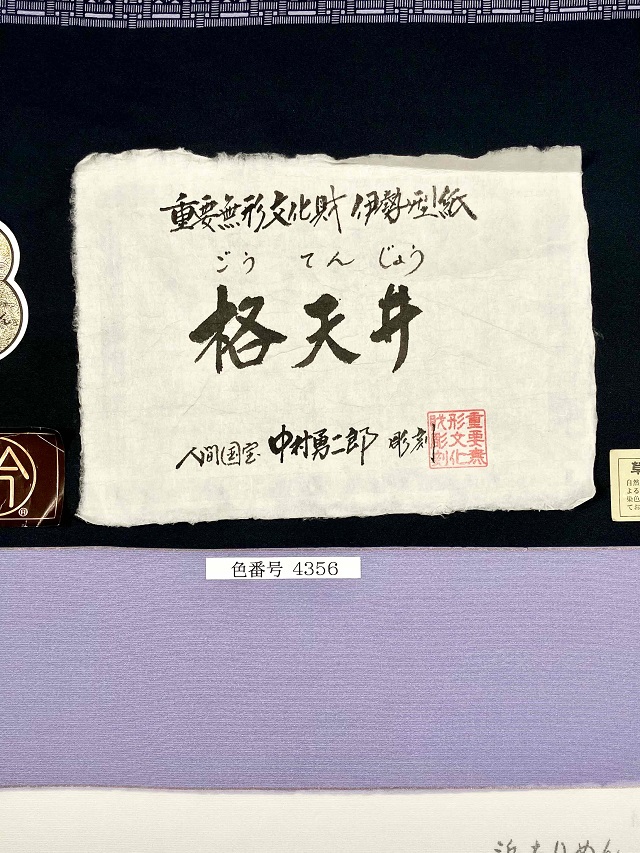

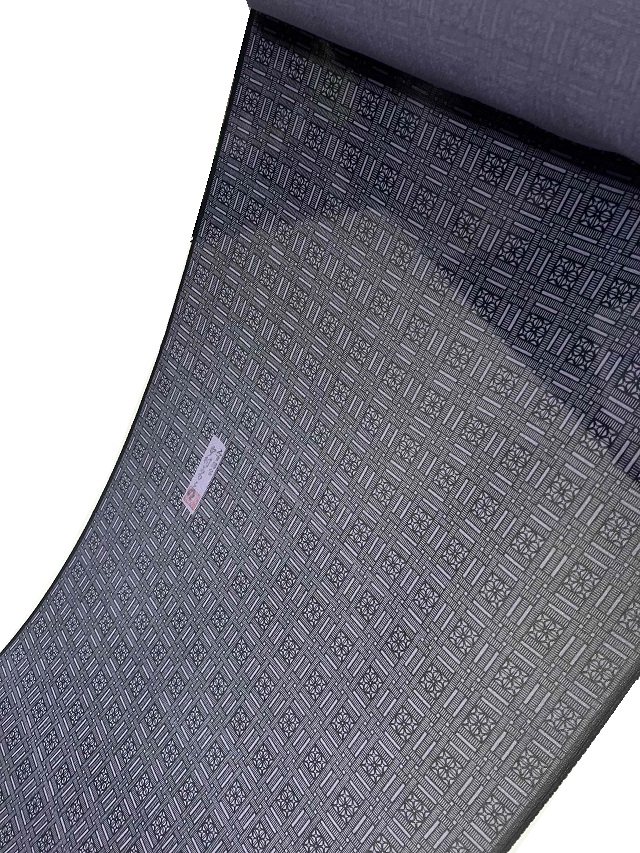

単衣・夏 伊勢型小紋 中村勇二郎 格天井 紺紫

伊勢型

人間国宝 中村勇二郎 彫刻

彫師×染師 神業の競演

作品名 「格天井」

透かしちりめん

単衣・夏・スリーシーズン

【型紙製作者】中村勇二郎 人間国宝 道具彫り 国の重要無形文化財技術保持者

【染元】染処古今(所在地:京都)

【品質】絹100%:透かしちりめん 濱縮緬

【生地幅】約38cm(裄丈約71cm 1尺8寸8分まで対応)

【着用時期】5月頃から10月頃(単衣・夏の季節 スリーシーズン)

人間国宝 中村勇二郎 彫刻 夏単衣 伊勢型小紋

格調高くお洒落な「格天井」のお柄が爽やかな紺紫で染め上げられた伊勢型小紋。単衣から夏のスリーシーズンにお召しいただける透かしちりめん生地が用いられています。

5、6月や9,10月の単衣シーズン向きの生地は希少です。また盛夏にもお召しいただけますので1着ワードローブに加えれば重宝していただけるに違いありません。

彫師の神業とも言える手仕事、染師の研ぎ澄まされた感性が融合する事によって出来上がる伊勢型小紋。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

本品は、道具彫りの重要無形文化財技術保持者人間国宝 故)中村勇二郎氏が彫り上げた伊勢型紙を用い、伊勢型専門染工房「染処古今(そめどころここん)」によって染め上げられました。

【伊勢型紙】

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

錐(きり)彫り・・もっとも古くからある彫り技法、半円形の刃先の小刀を用い、丸い小さな穴を無数に開けてあらゆる文様を作り出します。小紋三役と呼ばれる鮫、通し、行儀といった文様は錐彫りの技法で彫られます。

突彫り・・友禅などやや大柄の文様を彫るのに適しています。細長い三日月型の小刀を使います。傾斜の付いた机の上に地紙を数枚重ねて穴板の上に置き、垂直に突く様にして小刀を彫り進めます。

道具彫り・・小刀の先が花、扇、菱などの形に作られているものを突いて彫り抜く技法。錐彫りとともに小紋用に最もよく用いられます。

縞彫り・・毛髪の様に微細な筋を何百本も彫って極細の縞柄を作る技法。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに型紙がすべて寿命を迎えた時、その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに型紙がすべて寿命を迎えた時、その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

本作品に関しても、型紙製作者 中村勇二郎氏はお亡くなりになっていますので、型紙が寿命を迎えると同時に終了してしまい、二度と染める事は出来ません。

出来上がった型紙は染の専門工場が買取り、白生地に染め上げられ反物が出来上がります。

【伊勢型紙で染める】

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

【伊勢型の歴史】

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

その後江戸の町人らにも広がり、奢侈(ししゃ)禁止令(贅沢を禁止し倹約を推奨する命令)が出される中、遠目には地味に見える小さな柄の中に遊び心を取り入れた粋で洒落た柄を求め男女ともに流行していったのです。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

昭和30年 第1回 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者に、突彫りの南部芳松氏、道具彫りの中村勇二郎氏、錐(きり)彫りの初代 六谷梅軒氏が認定されました。

【柄名 心格天井】

神社や寺院 お城といった格調高い建物に用いられる格天井。太い角材を井桁状に配しその上に板をはめて天井にします。

【古今色の秘密】

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

裏面は草木染と化学染料で引き染めされた染料が裏に通り、無地になっています。柄部分は色糊でしごき染めされている為、裏に色が通りません。

スリーシーズン 単衣~夏 透かしちりめん

染め生地は滋賀県長浜市を産地とする濱縮緬において染処古今さんが別誂えされた「透かしちりめん」の生地が用いられています。生地を光に透かすと向こう側が僅かに見える程度の透け感、サラリとした手触りで通気性が良く単衣から夏のスリーシーズン通してお召しいただけるように考案されています。また、濃い色柄の長襦袢を着ても表に映りません。更にシワになりづらく回復力にも優れておりドレープ性としっかりとした風合いを併せ持ちますのでエレガントな着姿に仕上がります。

光に透かすと透け感があるものの、実際にお召しになると殆どと言っていいほどに透けませんので単衣シーズンにぴったりです。もちろん盛夏にもお召しください。

彫師と染師の神業が共演して生まれる伊勢型小紋。人間国宝 中村勇二郎氏の型紙で染め上げられた格調高くお洒落なデザイン「格天井」高級生地 濱縮緬のしっかりとしたドレープ性と発色の美しさが染の素晴らしさを余すところなく伝えています。

型紙の寿命が尽きる時、もう2度と手にする事は叶いません。

単衣から夏のスリーシーズンお召しいただける優れものです。

真摯なモノづくりをされる染処古今さんの手によって命が吹き込まれた名品を是非お手元にお迎え下さい。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。

※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)

その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容確認についてのメールを送りますのでお待ちください。

【お仕立て代 期間】

海外縫製 約50日 国内縫製 約40日

※支払後 寸法確定後の所要期間です。

※GW お盆 年末年始など長期休暇が絡む場合は10日程余分にお日にちを頂きますので予めご了承ください。

※お仕立てが混みあう場合もございますので着用日が決まっている場合は余裕をもってご注文下さい。

海外単衣手縫い縫製・・24,840円

国内単衣手縫い縫製・・35,640円

※いずれも湯のし 正絹衿裏 背伏込み

正絹居敷当・・2,000円

水濡れにも安心 ガード加工・・5,400円

※縮み防止にも繋がりますのでガード加工をおススメ致します。

お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

こちら>>

- 2024.06.29

- 08:22

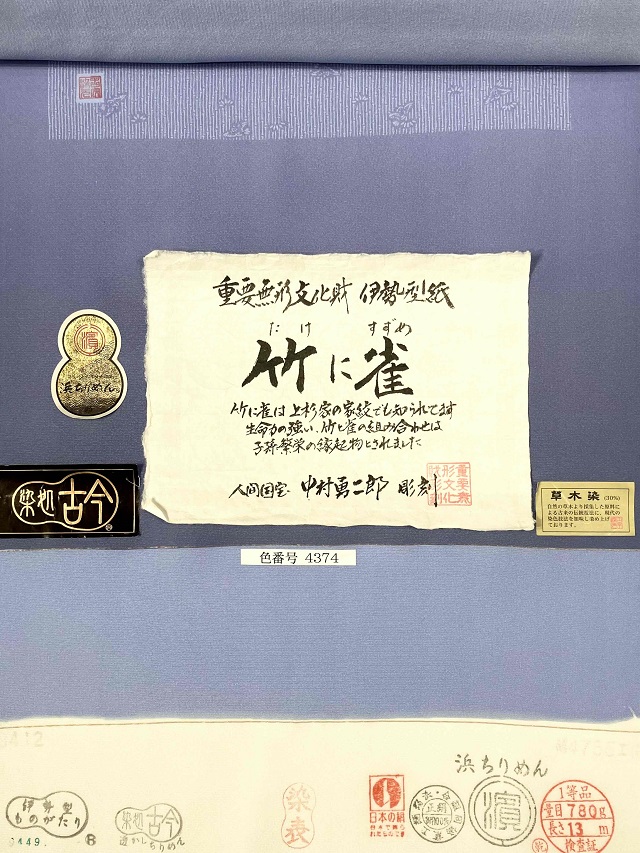

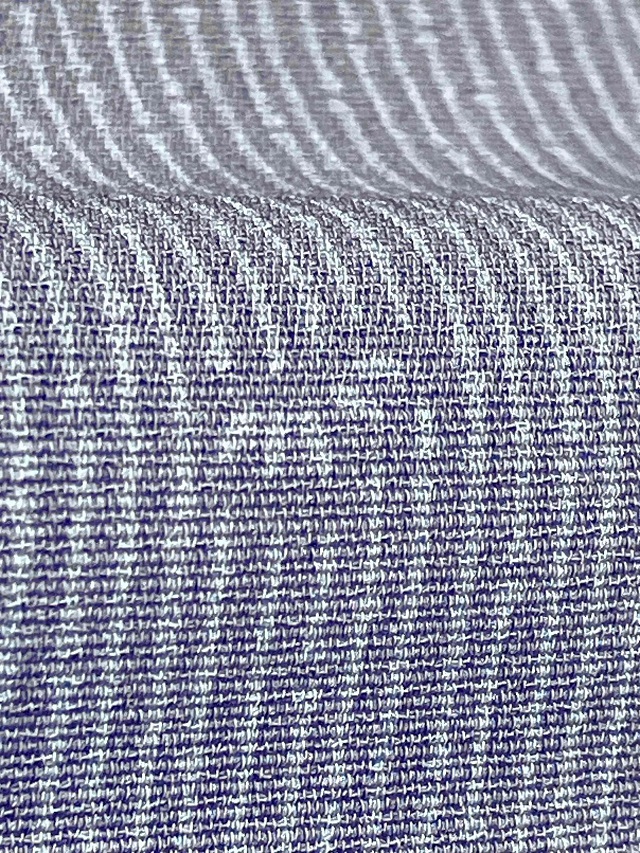

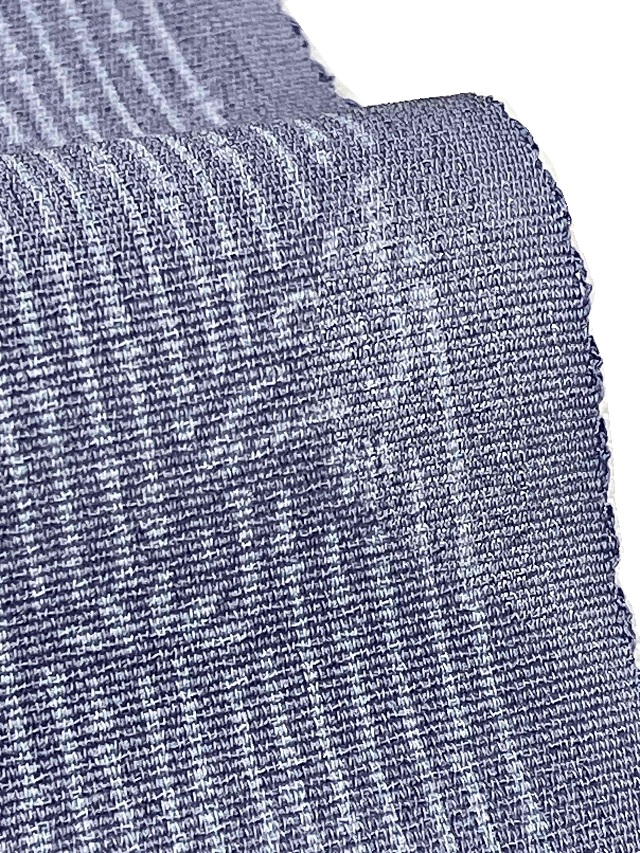

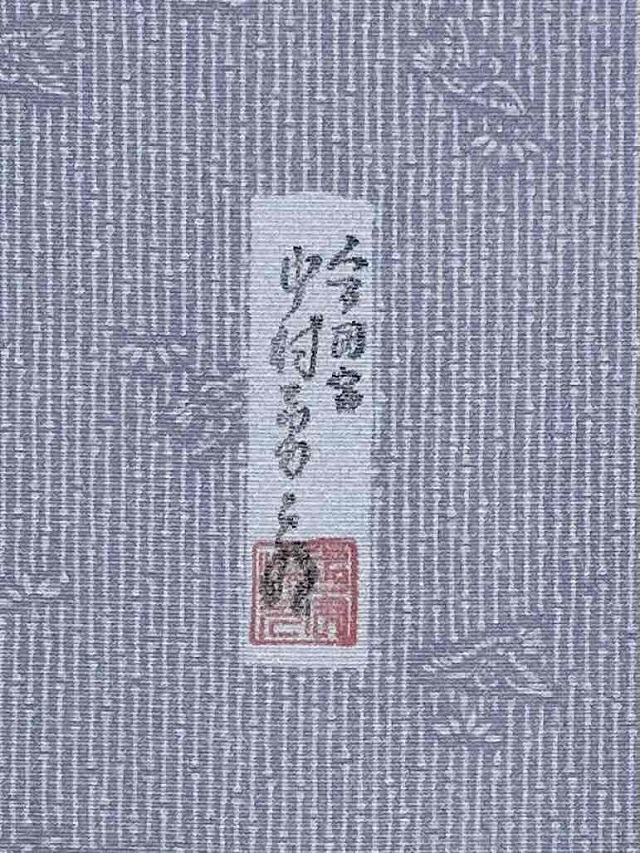

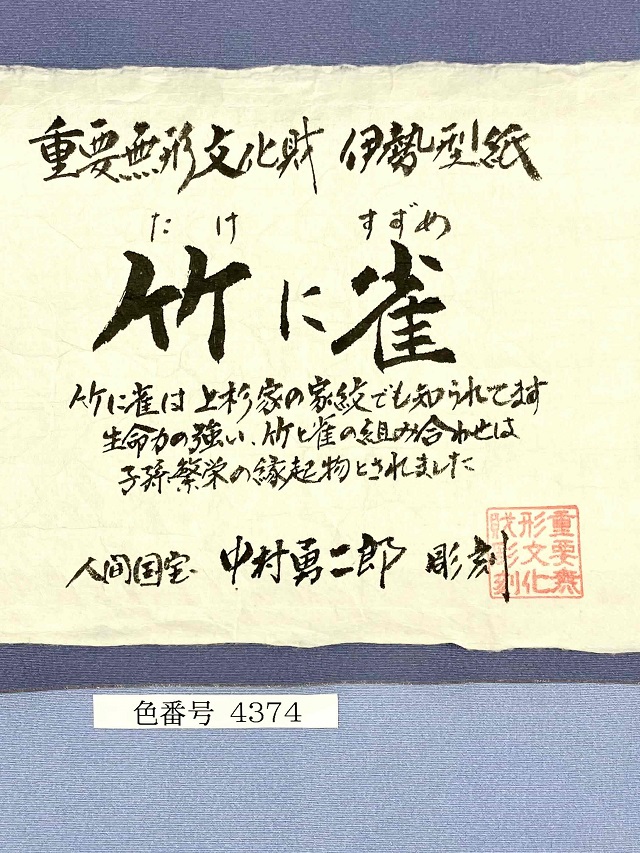

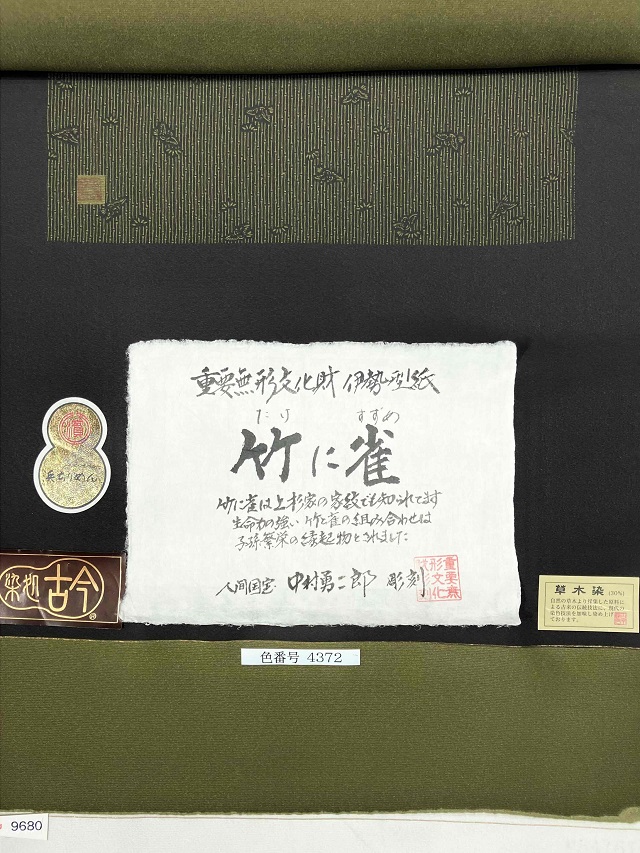

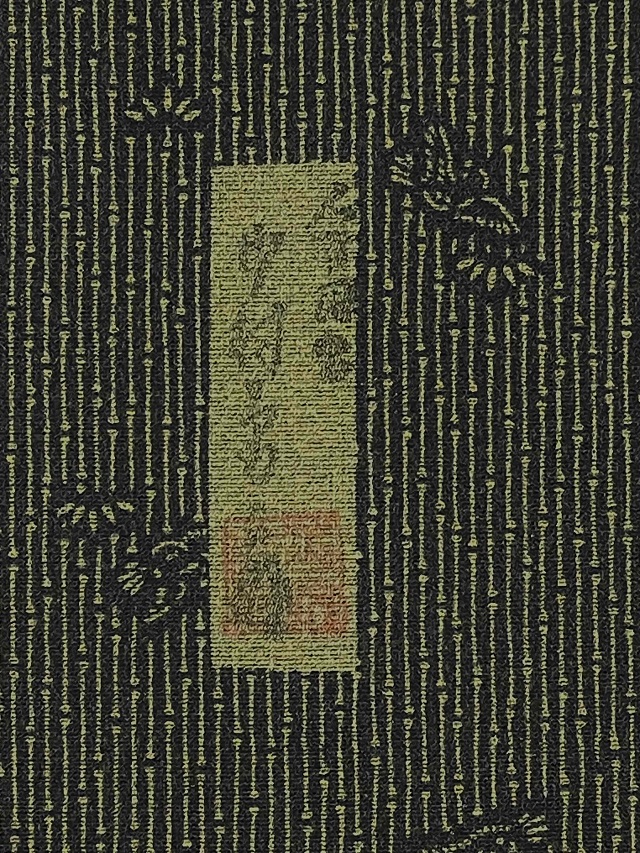

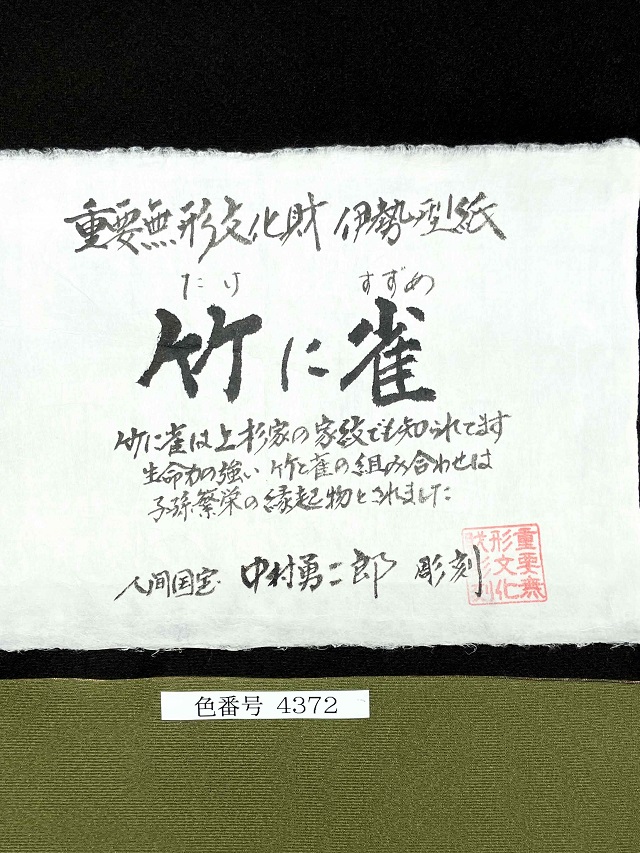

単衣・夏 伊勢型小紋 中村勇二郎 竹に雀 ブルー

伊勢型

人間国宝 中村勇二郎 彫刻

彫師×染師 神業の競演

作品名 「竹に雀」

透かしちりめん

単衣・夏・スリーシーズン

【型紙製作者】中村勇二郎 人間国宝 道具彫り 国の重要無形文化財技術保持者

【染元】染処古今(所在地:京都)

【品質】絹100%:透かしちりめん 濱縮緬

【生地幅】約38cm(裄丈約71cm 1尺8寸8分まで対応)

【着用時期】5月頃から10月頃(単衣・夏の季節 スリーシーズン)

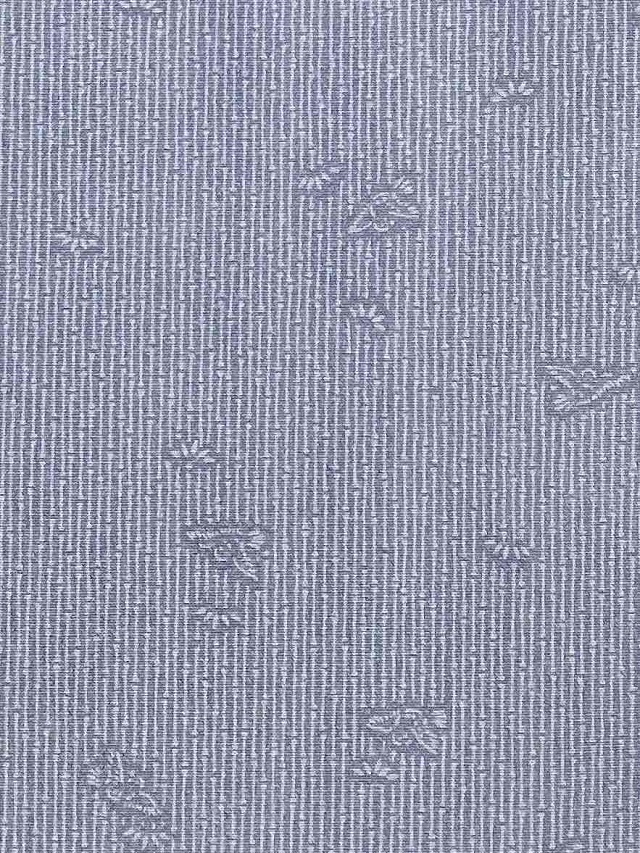

人間国宝 中村勇二郎 彫刻 夏単衣 伊勢型小紋

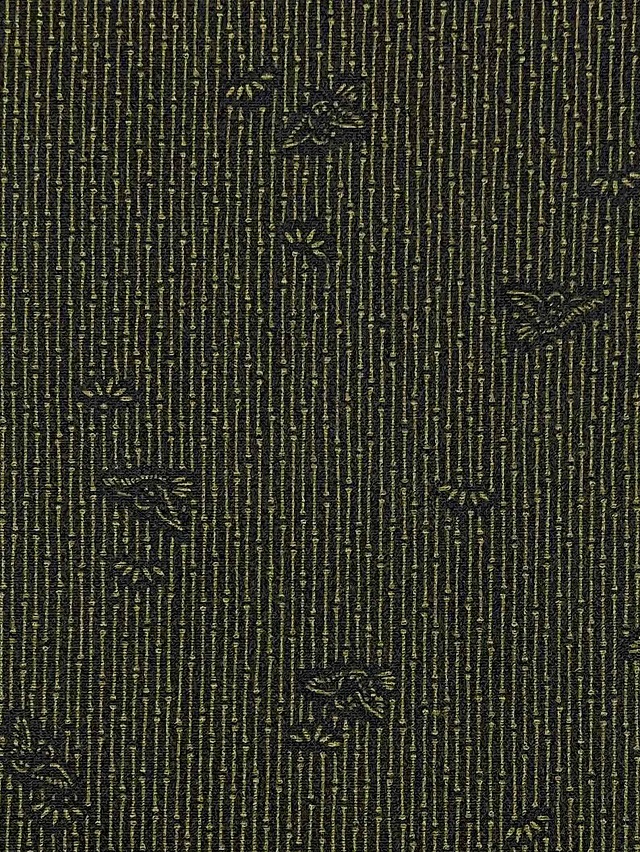

凛とした佇まいでで真っすぐに伸びる竹林の中を飛ぶ雀。どちらも強い生命力を持つ縁起の良い意匠に身を包み粋な着姿を演出します。

5、6月や9,10月の単衣シーズン向きの生地は希少です。また盛夏にもお召しいただけますので1着ワードローブに加えれば重宝していただけるに違いありません。

彫師の神業とも言える手仕事、染師の研ぎ澄まされた感性が融合する事によって出来上がる伊勢型小紋。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

本品は、道具彫りの重要無形文化財技術保持者人間国宝 故)中村勇二郎氏が彫り上げた伊勢型紙を用い、伊勢型専門染工房「染処古今(そめどころここん)」によって染め上げられました。

【伊勢型紙】

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

錐(きり)彫り・・もっとも古くからある彫り技法、半円形の刃先の小刀を用い、丸い小さな穴を無数に開けてあらゆる文様を作り出します。小紋三役と呼ばれる鮫、通し、行儀といった文様は錐彫りの技法で彫られます。

突彫り・・友禅などやや大柄の文様を彫るのに適しています。細長い三日月型の小刀を使います。傾斜の付いた机の上に地紙を数枚重ねて穴板の上に置き、垂直に突く様にして小刀を彫り進めます。

道具彫り・・小刀の先が花、扇、菱などの形に作られているものを突いて彫り抜く技法。錐彫りとともに小紋用に最もよく用いられます。

縞彫り・・毛髪の様に微細な筋を何百本も彫って極細の縞柄を作る技法。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに型紙がすべて寿命を迎えた時、その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに型紙がすべて寿命を迎えた時、その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

本作品に関しても、型紙製作者 中村勇二郎氏はお亡くなりになっていますので、型紙が寿命を迎えると同時に終了してしまい、二度と染める事は出来ません。

出来上がった型紙は染の専門工場が買取り、白生地に染め上げられ反物が出来上がります。

【伊勢型紙で染める】

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

【伊勢型の歴史】

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

その後江戸の町人らにも広がり、奢侈(ししゃ)禁止令(贅沢を禁止し倹約を推奨する命令)が出される中、遠目には地味に見える小さな柄の中に遊び心を取り入れた粋で洒落た柄を求め男女ともに流行していったのです。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

昭和30年 第1回 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者に、突彫りの南部芳松氏、道具彫りの中村勇二郎氏、錐(きり)彫りの初代 六谷梅軒氏が認定されました。

【柄名 竹に雀】

強い生命力を持つ竹と雀があしらわれた粋なデザイン。【竹に飛び雀紋】は上杉家の家紋として用いられていることでも有名です。

竹・・真冬でも青々とした表情で真っすぐに伸びることで生命力が強く吉祥文様とされています。

雀・・毎年同じ場所に巣を作り卵を産み育てることから生命力の強さとともに、子孫繁栄の象徴とされています。

【古今色の秘密】

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

裏面は草木染と化学染料で引き染めされた染料が裏に通り、無地になっています。柄部分は色糊でしごき染めされている為、裏に色が通りません。

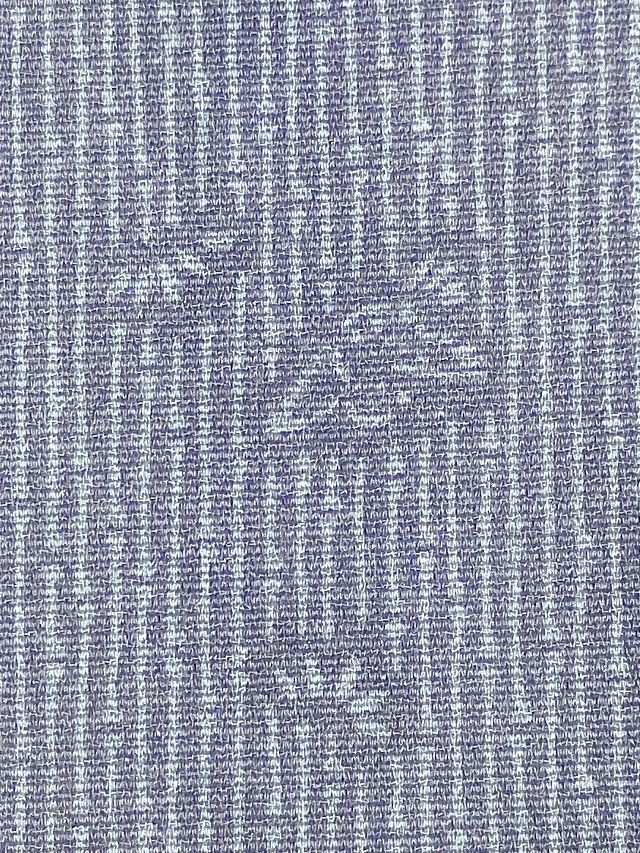

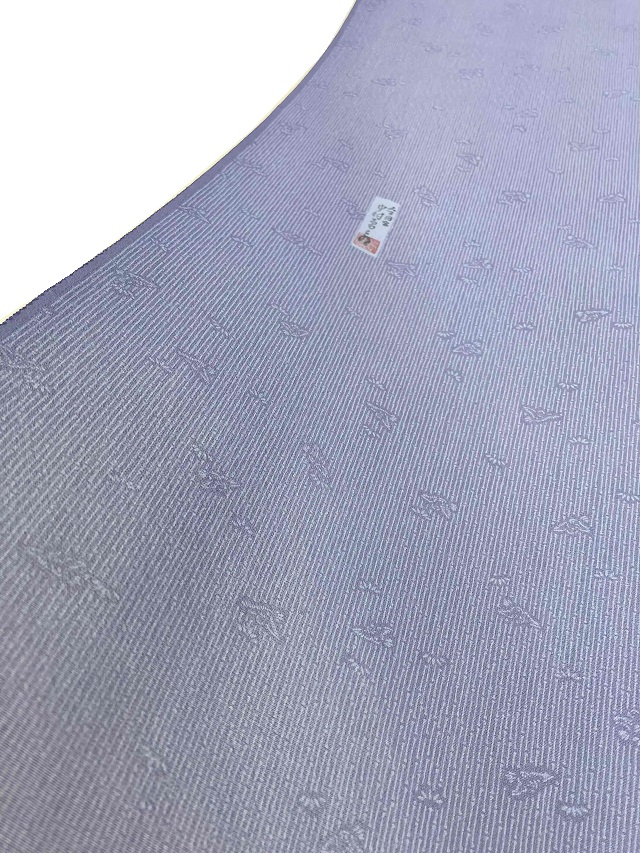

スリーシーズン 単衣~夏 透かしちりめん

染め生地は滋賀県長浜市を産地とする濱縮緬において染処古今さんが別誂えされた「透かしちりめん」の生地が用いられています。生地を光に透かすと向こう側が僅かに見える程度の透け感、サラリとした手触りで通気性が良く単衣から夏のスリーシーズン通してお召しいただけるように考案されています。また、濃い色柄の長襦袢を着ても表に映りません。更にシワになりづらく回復力にも優れておりドレープ性としっかりとした風合いを併せ持ちますのでエレガントな着姿に仕上がります。

光に透かすと透け感があるものの、実際にお召しになると殆どと言っていいほどに透けませんので単衣シーズンにぴったりです。もちろん盛夏にもお召しください。

彫師と染師の神業が共演して生まれる伊勢型小紋。人間国宝 中村勇二郎氏の型紙で染め上げられた粋な吉祥文様「竹に雀」高級生地 濱縮緬のしっかりとしたドレープ性と発色の美しさが染の素晴らしさを余すところなく伝えています。

型紙の寿命が尽きる時、もう2度と手にする事は叶いません。

単衣から夏のスリーシーズンお召しいただける優れものです。

真摯なモノづくりをされる染処古今さんの手によって命が吹き込まれた名品を是非お手元にお迎え下さい。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。

※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)

その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容確認についてのメールを送りますのでお待ちください。

【お仕立て代 期間】

海外縫製 約50日 国内縫製 約40日

※支払後 寸法確定後の所要期間です。

※GW お盆 年末年始など長期休暇が絡む場合は10日程余分にお日にちを頂きますので予めご了承ください。

※お仕立てが混みあう場合もございますので着用日が決まっている場合は余裕をもってご注文下さい。

海外単衣手縫い縫製・・24,840円

国内単衣手縫い縫製・・35,640円

※いずれも湯のし 正絹衿裏 背伏込み

正絹居敷当・・2,000円

水濡れにも安心 ガード加工・・5,400円

※縮み防止にも繋がりますのでガード加工をおススメ致します。

お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

こちら>>

- 2024.06.29

- 08:23

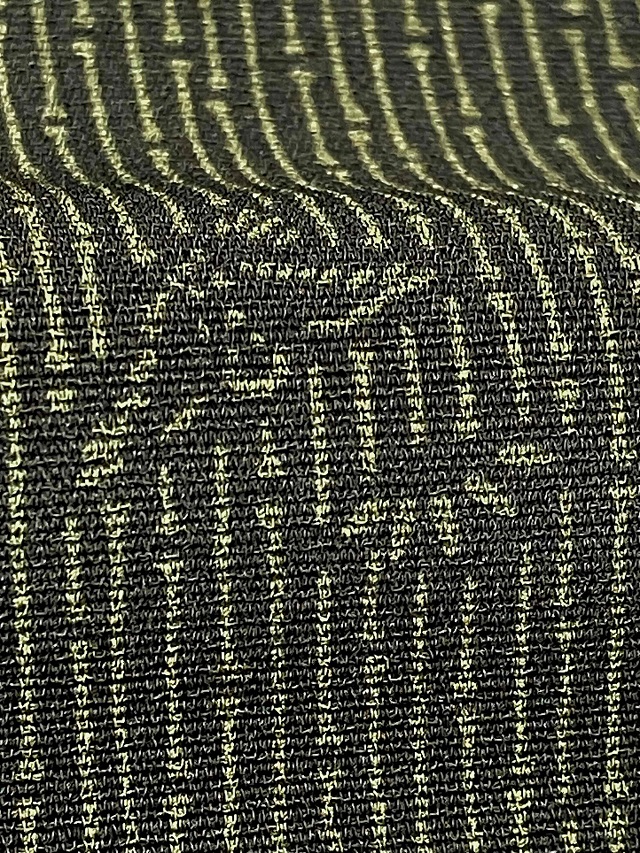

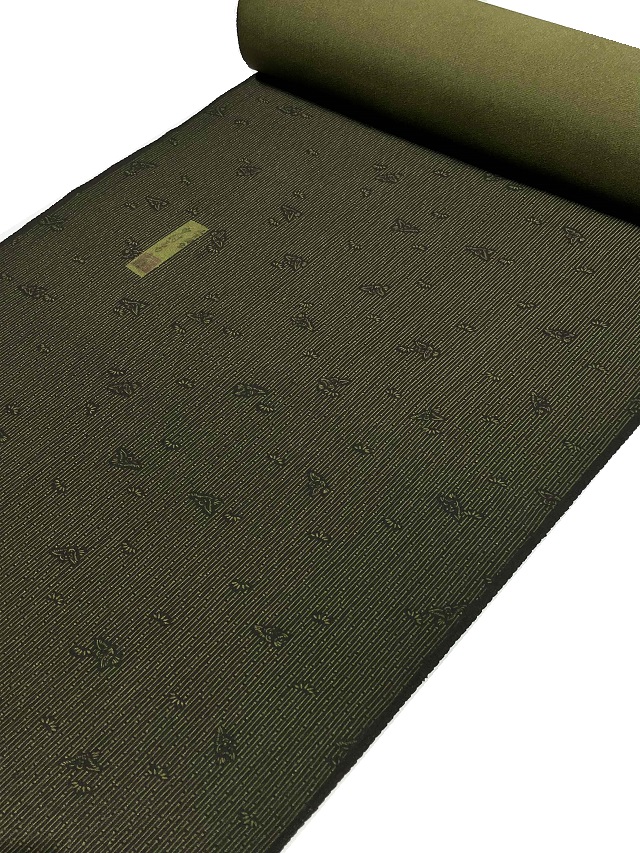

単衣・夏 伊勢型小紋 中村勇二郎 竹に雀 オリーブ

伊勢型

人間国宝 中村勇二郎 彫刻

彫師×染師 神業の競演

作品名 「竹に雀」

透かしちりめん

単衣・夏・スリーシーズン

【型紙製作者】中村勇二郎 人間国宝 道具彫り 国の重要無形文化財技術保持者

【染元】染処古今(所在地:京都)

【品質】絹100%:透かしちりめん 濱縮緬

【生地幅】約38cm(裄丈約71cm 1尺8寸8分まで対応)

【着用時期】5月頃から10月頃(単衣・夏の季節 スリーシーズン)

人間国宝 中村勇二郎 彫刻 夏単衣 伊勢型小紋

凛とした佇まいでで真っすぐに伸びる竹林の中を飛ぶ雀。どちらも強い生命力を持つ縁起の良い意匠に身を包み粋な着姿を演出します。

5、6月や9,10月の単衣シーズン向きの生地は希少です。また盛夏にもお召しいただけますので1着ワードローブに加えれば重宝していただけるに違いありません。

彫師の神業とも言える手仕事、染師の研ぎ澄まされた感性が融合する事によって出来上がる伊勢型小紋。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

本品は、道具彫りの重要無形文化財技術保持者人間国宝 故)中村勇二郎氏が彫り上げた伊勢型紙を用い、伊勢型専門染工房「染処古今(そめどころここん)」によって染め上げられました。

【伊勢型紙】

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

錐(きり)彫り・・もっとも古くからある彫り技法、半円形の刃先の小刀を用い、丸い小さな穴を無数に開けてあらゆる文様を作り出します。小紋三役と呼ばれる鮫、通し、行儀といった文様は錐彫りの技法で彫られます。

突彫り・・友禅などやや大柄の文様を彫るのに適しています。細長い三日月型の小刀を使います。傾斜の付いた机の上に地紙を数枚重ねて穴板の上に置き、垂直に突く様にして小刀を彫り進めます。

道具彫り・・小刀の先が花、扇、菱などの形に作られているものを突いて彫り抜く技法。錐彫りとともに小紋用に最もよく用いられます。

縞彫り・・毛髪の様に微細な筋を何百本も彫って極細の縞柄を作る技法。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに型紙がすべて寿命を迎えた時、その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに型紙がすべて寿命を迎えた時、その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

本作品に関しても、型紙製作者 中村勇二郎氏はお亡くなりになっていますので、型紙が寿命を迎えると同時に終了してしまい、二度と染める事は出来ません。

出来上がった型紙は染の専門工場が買取り、白生地に染め上げられ反物が出来上がります。

【伊勢型紙で染める】

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

【伊勢型の歴史】

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

その後江戸の町人らにも広がり、奢侈(ししゃ)禁止令(贅沢を禁止し倹約を推奨する命令)が出される中、遠目には地味に見える小さな柄の中に遊び心を取り入れた粋で洒落た柄を求め男女ともに流行していったのです。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

昭和30年 第1回 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者に、突彫りの南部芳松氏、道具彫りの中村勇二郎氏、錐(きり)彫りの初代 六谷梅軒氏が認定されました。

【柄名 竹に雀】

強い生命力を持つ竹と雀があしらわれた粋なデザイン。【竹に飛び雀紋】は上杉家の家紋として用いられていることでも有名です。

竹・・真冬でも青々とした表情で真っすぐに伸びることで生命力が強く吉祥文様とされています。

雀・・毎年同じ場所に巣を作り卵を産み育てることから生命力の強さとともに、子孫繁栄の象徴とされています。

【古今色の秘密】

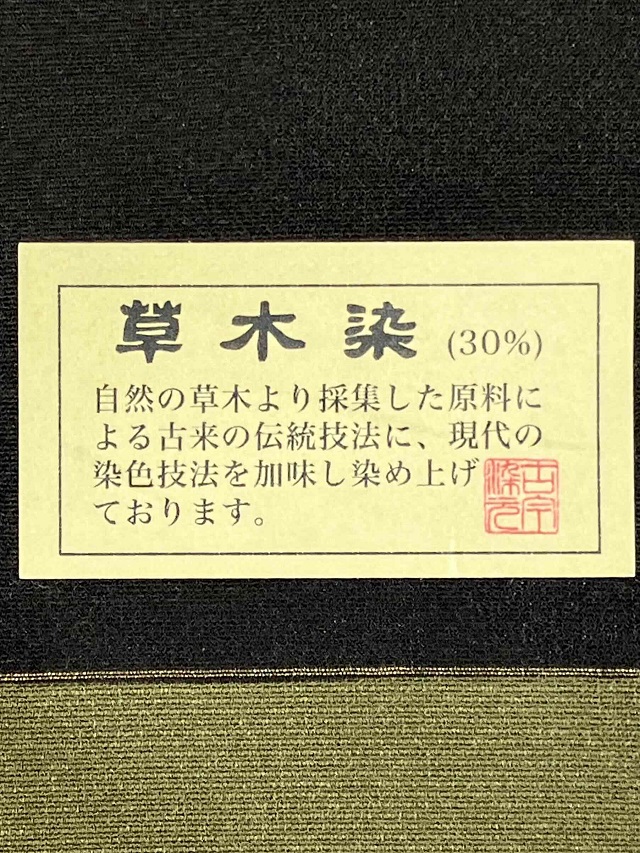

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は、しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

裏面は草木染と化学染料で引き染めされた染料が裏に通り、無地になっています。柄部分は色糊でしごき染めされている為、裏に色が通りません。

スリーシーズン 単衣~夏 透かしちりめん

染め生地は滋賀県長浜市を産地とする濱縮緬において染処古今さんが別誂えされた「透かしちりめん」の生地が用いられています。生地を光に透かすと向こう側が僅かに見える程度の透け感、サラリとした手触りで通気性が良く単衣から夏のスリーシーズン通してお召しいただけるように考案されています。また、濃い色柄の長襦袢を着ても表に映りません。更にシワになりづらく回復力にも優れておりドレープ性としっかりとした風合いを併せ持ちますのでエレガントな着姿に仕上がります。

光に透かすと透け感があるものの、実際にお召しになると殆どと言っていいほどに透けませんので単衣シーズンにぴったりです。もちろん盛夏にもお召しください。

彫師と染師の神業が共演して生まれる伊勢型小紋。人間国宝 中村勇二郎氏の型紙で染め上げられた粋な吉祥文様「竹に雀」高級生地 濱縮緬のしっかりとしたドレープ性と発色の美しさが染の素晴らしさを余すところなく伝えています。

型紙の寿命が尽きる時、もう2度と手にする事は叶いません。

単衣から夏のスリーシーズンお召しいただける優れものです。

真摯なモノづくりをされる染処古今さんの手によって命が吹き込まれた名品を是非お手元にお迎え下さい。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。

※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)

その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容確認についてのメールを送りますのでお待ちください。

【お仕立て代 期間】

海外縫製 約50日 国内縫製 約40日

※支払後 寸法確定後の所要期間です。

※GW お盆 年末年始など長期休暇が絡む場合は10日程余分にお日にちを頂きますので予めご了承ください。

※お仕立てが混みあう場合もございますので着用日が決まっている場合は余裕をもってご注文下さい。

海外単衣手縫い縫製・・24,840円

国内単衣手縫い縫製・・35,640円

※いずれも湯のし 正絹衿裏 背伏込み

正絹居敷当・・2,000円

水濡れにも安心 ガード加工・・5,400円

※縮み防止にも繋がりますのでガード加工をおススメ致します。

お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

こちら>>

- 2024.06.29

- 08:22

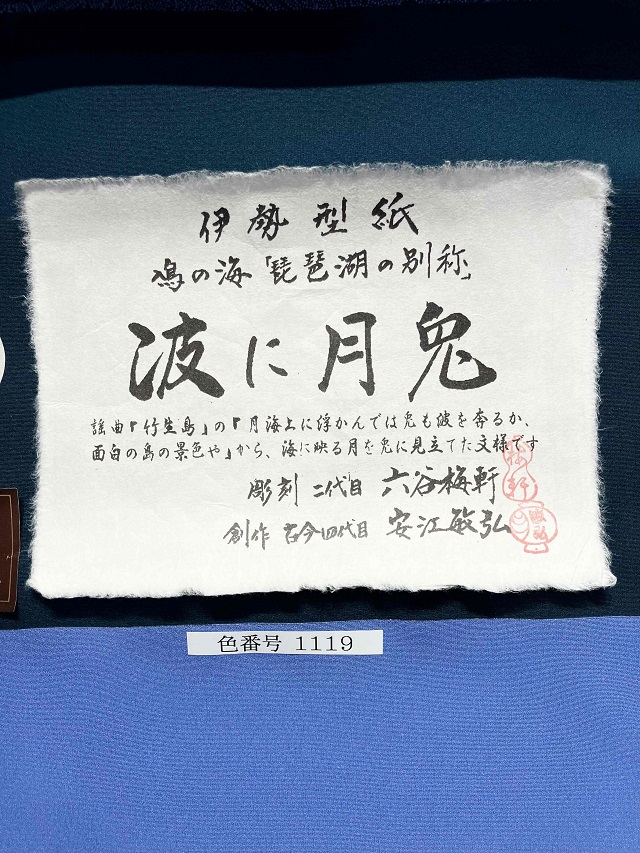

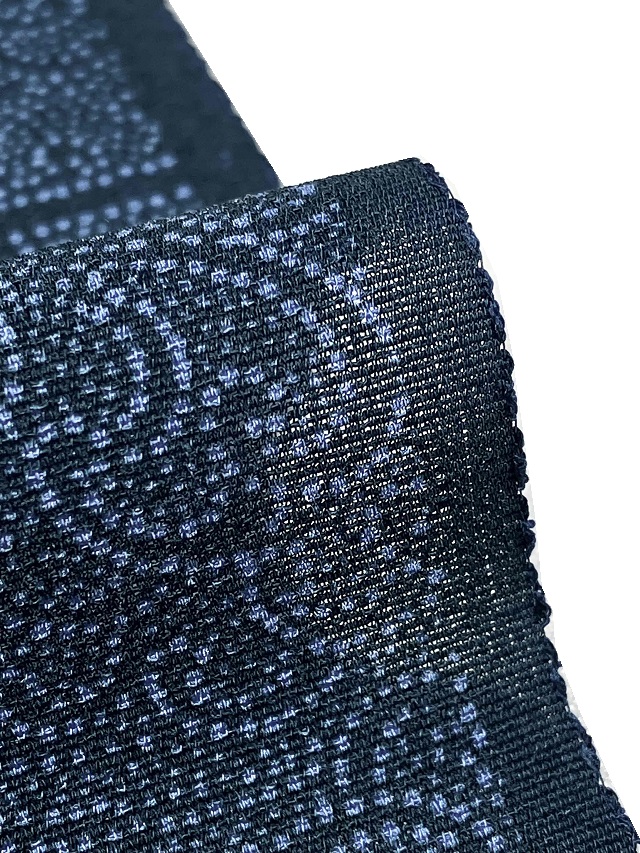

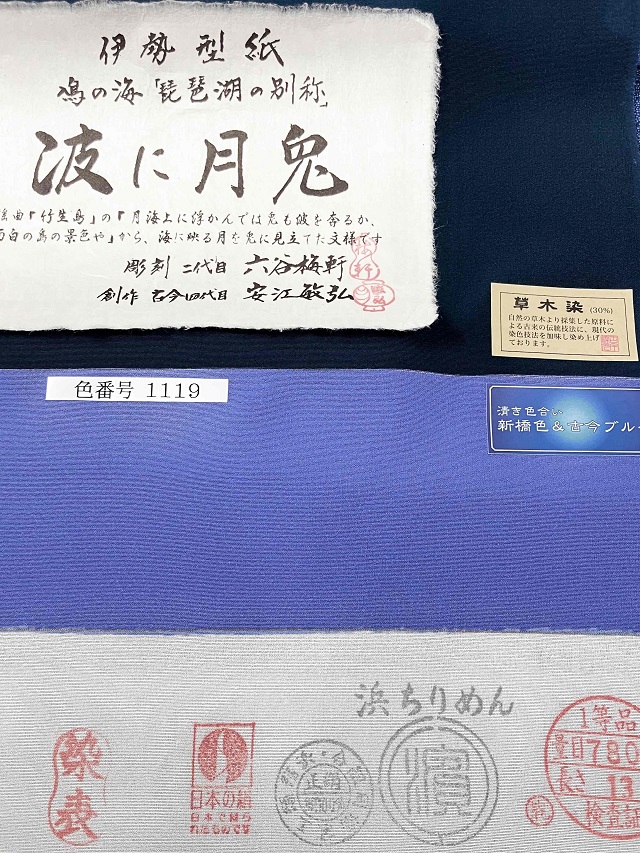

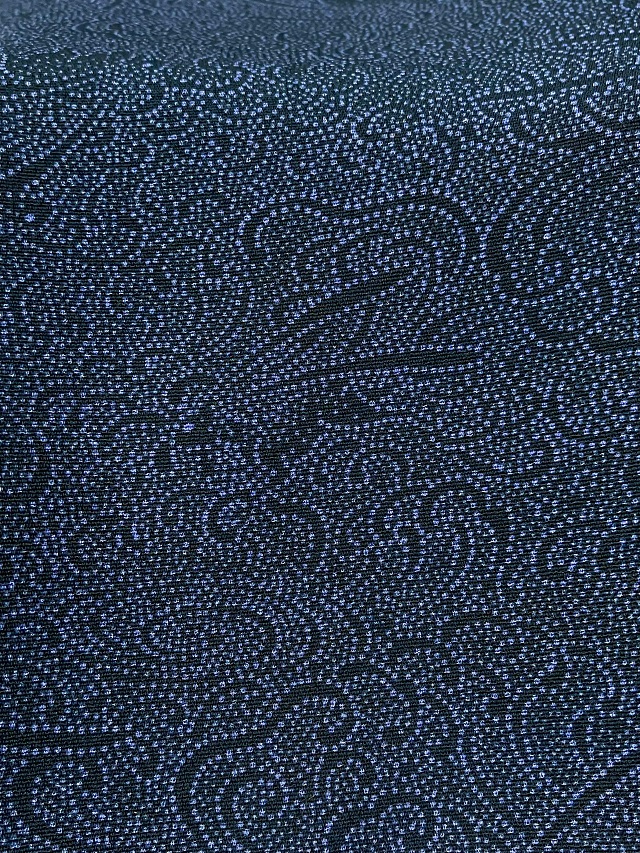

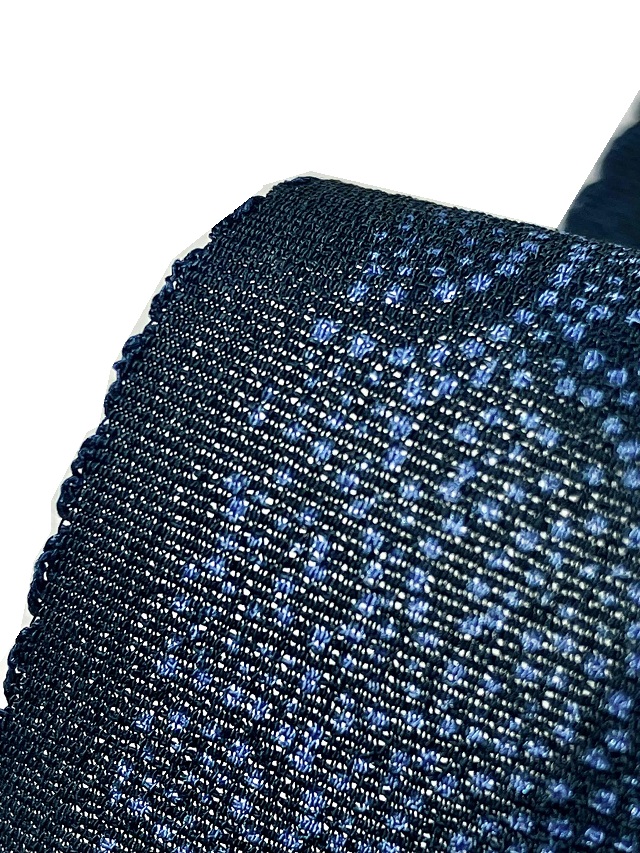

単衣・夏 伊勢型小紋 二代目六谷梅軒 波に月兎

こちらはシークレット販売商品です

ユーザー名:パスワードはマイページに記載しております。

伊勢型

国指定重要無形文化財

二代目 六谷梅軒 彫刻

古今四代目 安江敏弘 染色

彫師×染師 神業の競演

作品名 波に月兎

透かしちりめん

単衣・夏・スリーシーズン

【型紙製作者】二代目 六谷梅軒

【染元】染処古今(所在地:京都)

【染】染処古今 四代目 安江敏弘

【品質】絹100%:透かしちりめん 濱縮緬

【生地幅】約38cm(裄丈約71cm 1尺8寸8分まで対応)

【着用時期】5月頃から10月頃(単衣・夏の季節 スリーシーズン)

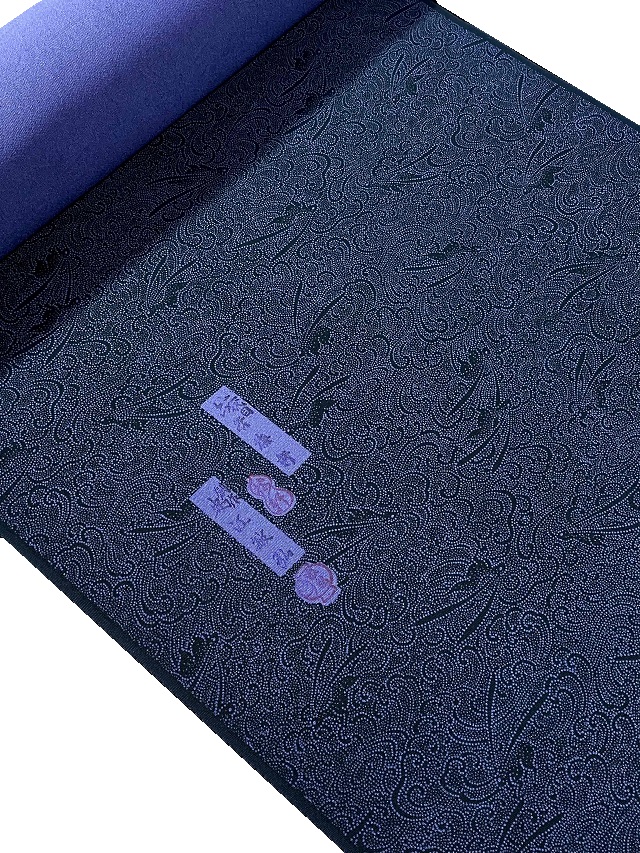

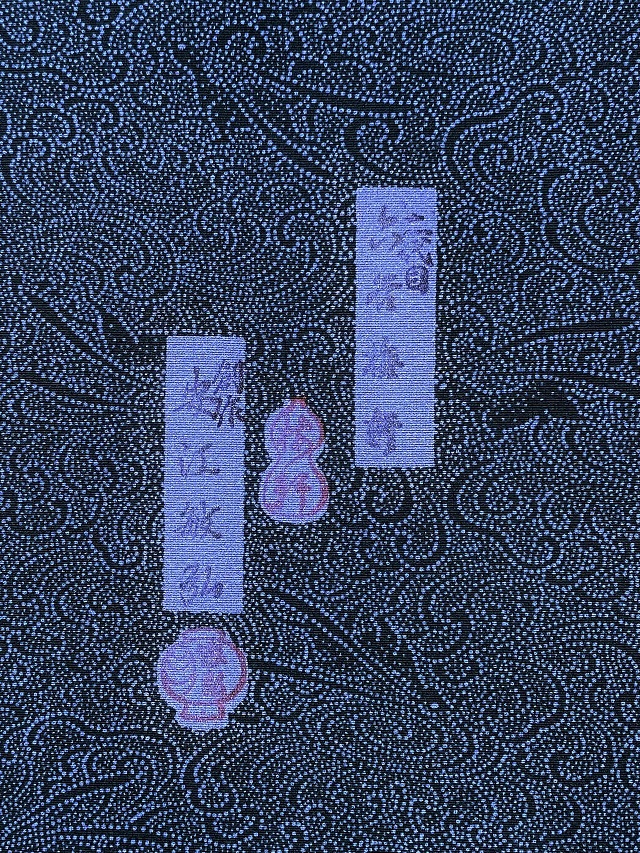

琵琶湖に映る月を「月に住む兎が湖上を駆け回っている」様子に見立てた文様「波に月兎」。長く伸びた耳を立てて波間の中を駆けている兎の姿から躍動感が伝わり、小さな粒の集合体である伊勢型小紋に命の息吹が吹き込まれたかのような豊かな表情が感じられます。青味がかった深い緑の地色が重厚感のあるお洒落さを漂わせ、唯一無二の着姿を演出してくれるでしょう。

本品は、錐彫りによって二代目六谷梅軒氏が彫り上げた伊勢型紙を用い、伊勢型専門染工房「染処古今(そめどころここん)」四代目 安江敏弘氏によって染め上げられました。

5、6月や9,10月の単衣シーズン向きの生地は希少です。また盛夏にもお召しいただけますので1着ワードローブに加えれば重宝していただけるに違いありません。

彫師の神業とも言える手仕事、染師の研ぎ澄まされた感性が融合する事によって生まれる伊勢型小紋。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

連なる点が奏でる旋律の様な型紙の美しさ、染め上がった布が放つ光の粒の様な煌めき。それらは卓越した職人技が融合することによって生み出されるのです。

【伊勢型紙】

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

楮だけですいた美濃和紙に接着剤として柿渋の液を塗り、数枚貼り合わせたものが地紙(型紙の元)になります。

彫刻刀や小刀のような専用の道具を用いて地紙を彫り柄を作っていきます。

※錐彫り、突彫り、道具彫り、縞彫りなど彫り方によって刃先の形状が異なり、細かな柄になればなるほど卓越した技術が必要である事は言うまでも有りません。

錐(きり)彫り・・もっとも古くからある彫り技法、半円形の刃先の小刀を用い、丸い小さな穴を無数に開けてあらゆる文様を作り出します。小紋三役と呼ばれる鮫、通し、行儀といった文様は錐彫りの技法で彫られます。

突彫り・・友禅などやや大柄の文様を彫るのに適しています。細長い三日月型の小刀を使います。傾斜の付いた机の上に地紙を数枚重ねて穴板の上に置き、垂直に突く様にして小刀を彫り進めます。

道具彫り・・小刀の先が花、扇、菱などの形に作られているものを突いて彫り抜く技法。錐彫りとともに小紋用に最もよく用いられます。

縞彫り・・毛髪の様に微細な筋を何百本も彫って極細の縞柄を作る技法。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに全ての型紙が寿命を迎えた時その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

型紙は一度に数枚重ねて彫られます。出来上がった型紙は一定数染めると劣化して使えなくなるそうです。ゆえに全ての型紙が寿命を迎えた時その柄は終了となるのですが、その前に製作者な亡くなったとしても、死してなお製作した型紙から作品が生み出されるという事に感動や趣深さを感じると共に、いずれは型紙が役目を終えて消え去ってしまうという有限さに、儚さやノスタルジックな感情が湧き出るのです。

出来上がった型紙は染の専門工場が買取り、白生地に染め上げられ反物が出来上がります。

【伊勢型紙で染める】

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

板に貼られた白生地に型紙を置き防染糊を引いていきます。型に開いた隙間を通して生地に防染糊が付く事でその部分に色が染まらないようにします。

型紙を順番に送りながら糊を置いて行く作業は、染め上がった際に型紙の継ぎ目が分からないよう寸分の狂いも許されません。この工程が染め上がりの良し悪しに直結してしまう為、正に神業とも言える糊置きの技術が必要なのです。

【伊勢型の歴史】

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

三重県鈴鹿市白子町、寺家町を産地とする伊勢型紙。

応仁の乱によって京都から逃げ延びてきた人々の中に型紙職人がいた事から伊勢型紙の産地となったと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。

また、鈴鹿市にある子安観音寺には、今から1200年ほど昔 久大夫という翁が不断桜の落ち葉の虫食い跡がとても面白く、紙を切り抜き模様に仕立てる事を思いついたことが伊勢型紙の発祥という言い伝えも残っています。

その伊勢型紙を江戸を中心とした染屋が購入し、染師らの手によって染め物が生産されていました。江戸時代には武士の礼服である裃の模様として定められるようになり、武士達は競うようにより細かく高度な柄を求め伊勢型の技術が向上し発展して行きます。将軍や大名などは決まった模様が決められ、他のものがその柄を使用できないよう「留柄」「定め柄」とされていました。

その後江戸の町人らにも広がり、奢侈(ししゃ)禁止令(贅沢を禁止し倹約を推奨する命令)が出される中、遠目には地味に見える小さな柄の中に遊び心を取り入れた粋で洒落た柄を求め男女ともに流行していったのです。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

その後、伊勢型で染められたものが江戸小紋と呼ばれるようになりました。

昭和30年 第1回 人間国宝 国の重要無形文化財技術保持者に、突彫りの南部芳松氏、道具彫りの中村勇二郎氏、錐(きり)彫りの初代 六谷梅軒氏が認定されました。

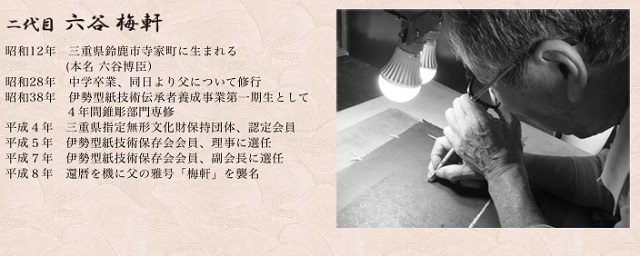

本品は、初代六谷梅軒氏の名を襲名した2代目 六谷梅軒氏が彫られた伊勢型紙で染め上げられています。

【柄名:波に月兎】

古くから別名「鳰の海(におのうみ)」と呼ばれる琵琶湖に映る月を「月に住む兎が湖上を駆け回っている」様子に見立てた文様。長く伸びた耳を立てて波間の中を駆けている兎の姿から躍動感が伝わり、小さな粒の集合体である伊勢型小紋に命の息吹が吹き込まれたかのような豊かな表情が感じられます。

謡曲「竹生島※ちくぶしま 琵琶湖に浮かぶ島」に謡われている次の一節が「波に月兎」の由来となっています。

「緑樹影沈んで 木魚に登る気色あり 月海上に浮かんでは 兎も奔るか 面白の島の景色や」

※琵琶湖には鳰(カイツブリ)が多く生息していることから、別名「鳰の海」と呼ばれていました。

2代目 六谷梅軒が彫り上げた型紙を用い、染処古今の匠 安江敏弘氏によって染め上げられた作品です。

【古今色の秘密】

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

防染糊を置いた後、染料を配合した糊(色糊)で地染めをします。しごくように染める事から「しごき染」と呼ばれます。

しごき染め後に糊を落とすと防染糊を置いた部分が白く染め抜かれて柄が浮かび上がります。昔ながらの伊勢型染は しごき染で完了しますが、染処古今さんにおいては更に草木染料で引き染めを施しその上から化学染料で重ね染する事で白く染め抜かれた部分にも色が付くとともに草木染によって深みのある色に仕上がるのです。

そして、もう一点手間暇を掛けているのが古今の色と評される所以の一つです。

色糊を作る際に使う染料は専門業者から仕入れるのですが、染料をそのまま用いるのではなく、長年の研究と職人の感性によって仕入れた染料に調整を加える事で他にはないオリジナリティ溢れる色に染め上がるのです。

「3度染める」

1、色糊による地染め

2、草木染料で引き染

3、化学染料で引き染

「染料に独自の調整を加える」

これが染処古今が作り上げた他には真似の出来ない色の秘密なのです。

裏面は草木染と化学染料で引き染めされた染料が裏に通り、無地になっています。柄部分は色糊でしごき染めされている為、裏に色が通りません。

無地になっていますので単衣仕立てでもスキっとしたお洒落さが感じられます。

しごき染めで地色を染めて防染糊を落とした後、草木染を施し引き染めによって更に桔梗色で重ね染めされています。

※本品は桔梗色の染料で引き染めされており、粒々部分が桔梗色に染まっています。

スリーシーズン 単衣~夏 透かしちりめん

染め生地は滋賀県長浜市を産地とする濱縮緬において染処古今さんが別誂えされた「透かしちりめん」の生地が用いられています。生地を光に透かすと向こう側が僅かに見える程度の透け感、サラリとした手触りで通気性が良く単衣から夏のスリーシーズン通してお召しいただけるように考案されています。また、濃い色柄の長襦袢を着ても表に映りません。更にシワになりづらく回復力にも優れておりドレープ性としっかりとした風合いを併せ持ちますのでエレガントな着姿に仕上がります。

気候によっては5月のゴールデンウイーク頃から10月まで長い期間お召しいただける優れものです。

明るい場所をバックにすると透けて見えますが、実際にお召しになると透け感はほぼなくなります。

※下の画像は後ろに手のひらを置いていますが、ほとんど透けていないのがお判りいただけると思います。

特殊な技法でほんの少し織り目に隙間を空けている単衣向きの生地ですが、重さは780グラムと袷せ用の生地と変わらず、しっかりとした風合いの生地であることが分かります。

彫師と染師の神業が共演して生まれる伊勢型小紋。二代目 六谷梅軒氏の型紙で染め上げられたお洒落な文様「波に月兎」高級生地 濱縮緬のしっかりとしたドレープ性と発色の美しさが染の素晴らしさを余すところなく伝えています。

型紙の寿命が尽きる時、もう2度と手にする事は叶いません。

単衣から夏のスリーシーズンお召しいただける優れものです。

真摯なモノづくりをされる染処古今さんの手によって命が吹き込まれた名品を是非お手元にお迎え下さい。

スポットガーデン 筑摩和之

※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。

※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)

その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容確認についてのメールを送りますのでお待ちください。

【お仕立て代 期間】

海外縫製 約50日 国内縫製 約40日

※支払後 寸法確定後の所要期間です。

※GW お盆 年末年始など長期休暇が絡む場合は10日程余分にお日にちを頂きますので予めご了承ください。

※お仕立てが混みあう場合もございますので着用日が決まっている場合は余裕をもってご注文下さい。

海外単衣手縫い縫製・・24,840円

国内単衣手縫い縫製・・35,640円

※いずれも湯のし 正絹衿裏 背伏込み

正絹居敷当・・2,000円

水濡れにも安心 ガード加工・・5,400円

※縮み防止にも繋がりますのでガード加工をおススメ致します。

お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。

↓↓↓

こちら>>

- 2024.05.24

- 11:41