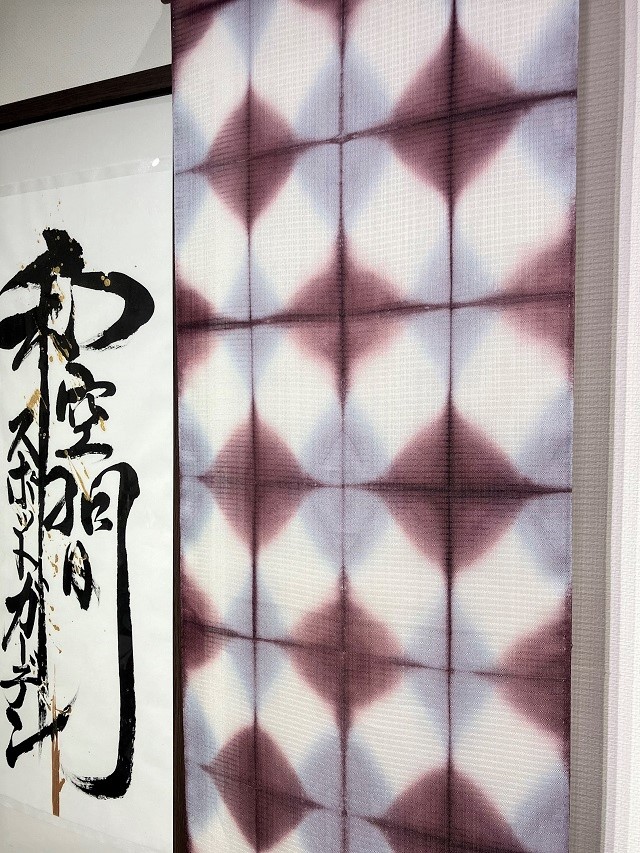

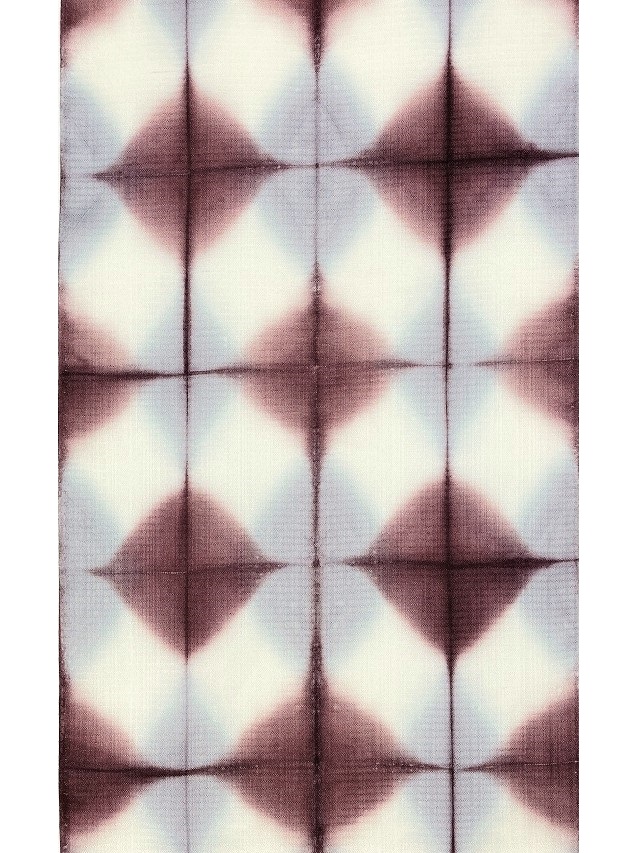

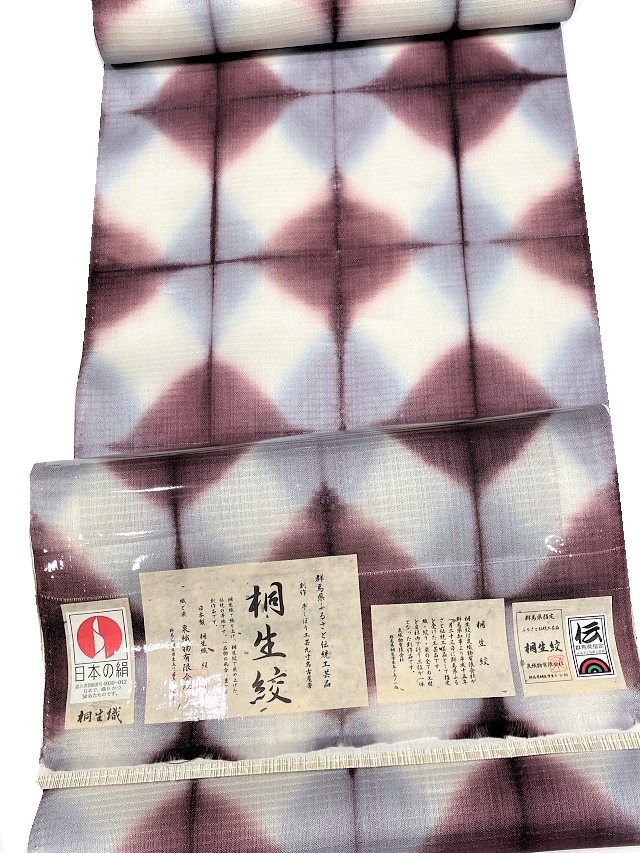

桐生織 桐生絞り

1,300年の歴史

織・絞り・染 三位一体の美

上質な単衣・夏の装い

現代の名工 泉太郎

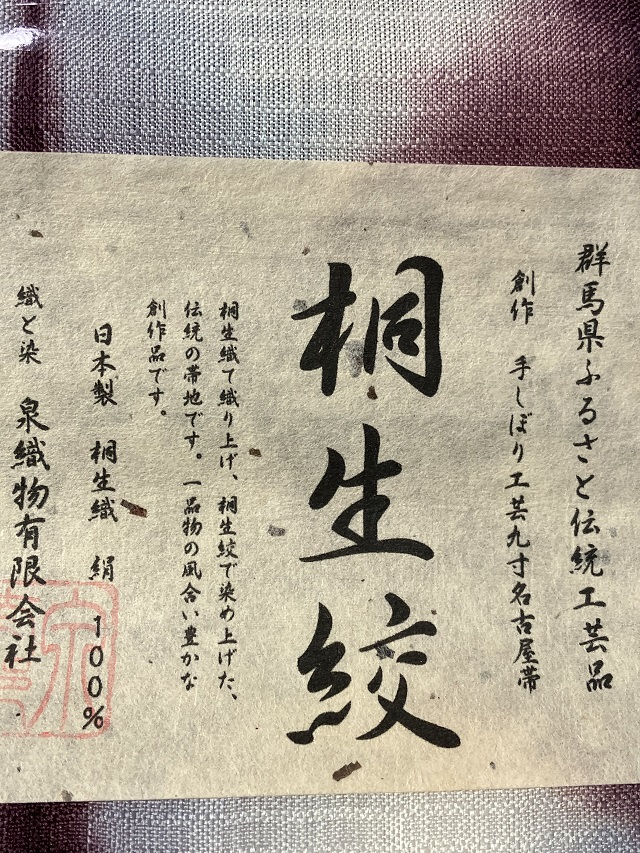

【産地】群馬県桐生市

【染色】絞り染め(桐生絞り 群馬県ふるさと伝統工芸品)

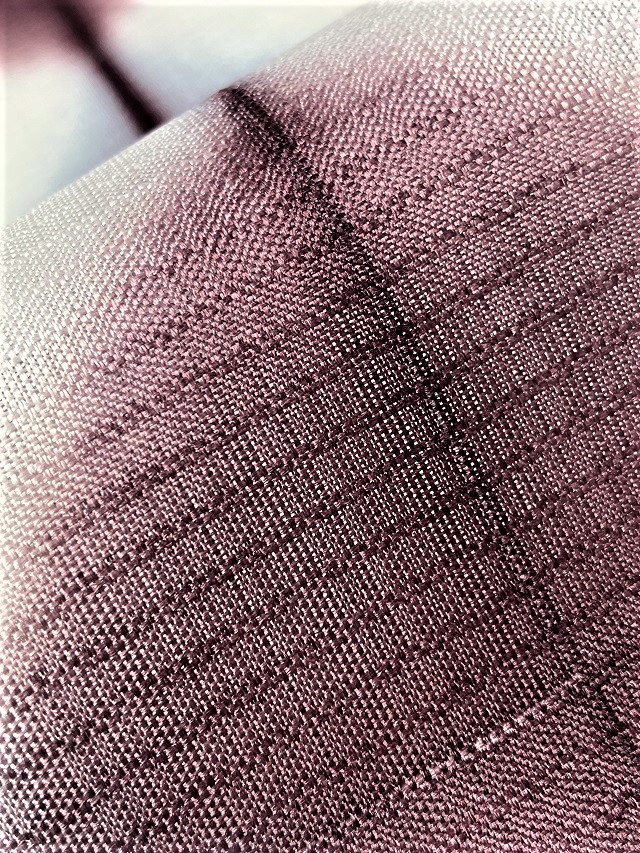

【品質】絹100%

【製造元】泉織物 伝統工芸士 現代の名工 泉太郎

【着用時期】6月~9月(単衣・夏)

【長さ】お仕立て上がり370cmにさせて頂きますが、ご希望の長さがございましたらご注文手続きの際 フリー記入欄からお知らせください。

※最大約390cmまで可能

「桐生は日本の機どころ」上毛かるたにも登場する桐生織 群馬県桐生市一帯は1,300年の歴史を誇る織の伝統産地であることをご存じでしょうか。創業115年 泉織物が手掛ける染織の数々は人々を魅了するのです。

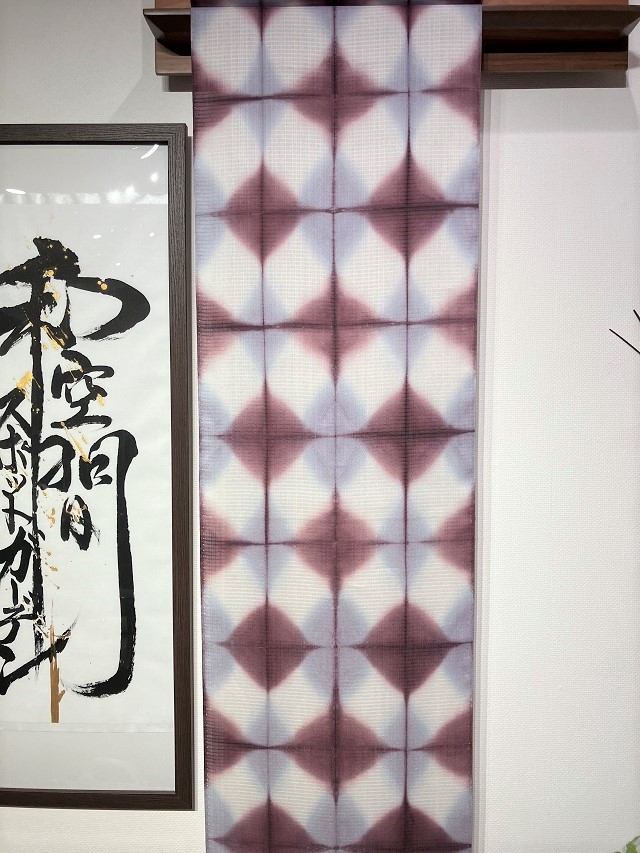

本品は様々な技法を駆使して作品を世に送り出す泉織物謹製「桐生絞 単衣・夏九寸名古屋帯」です。

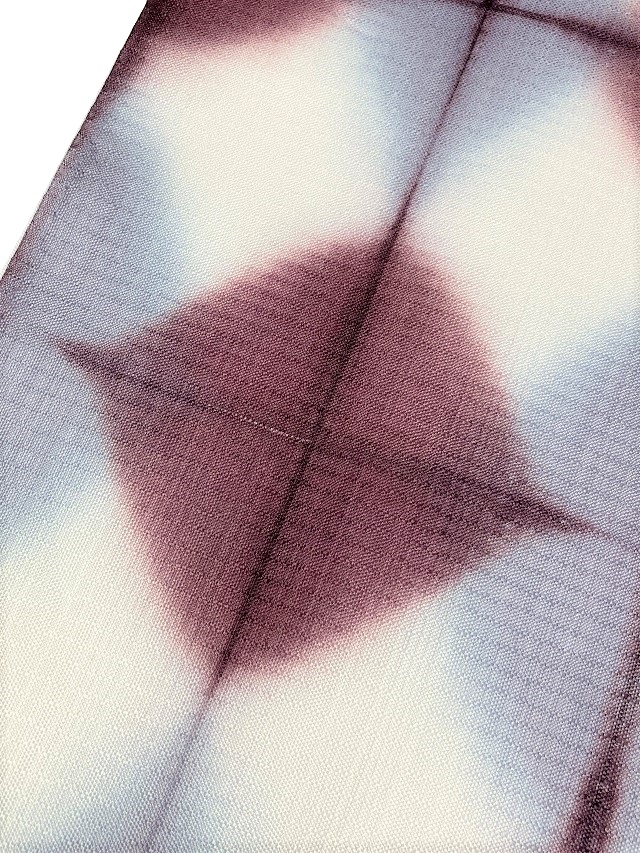

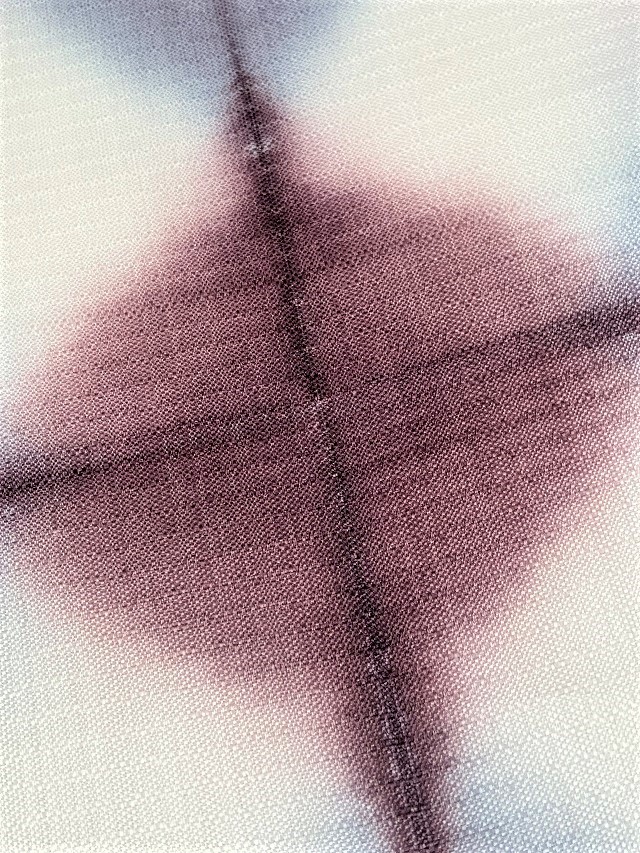

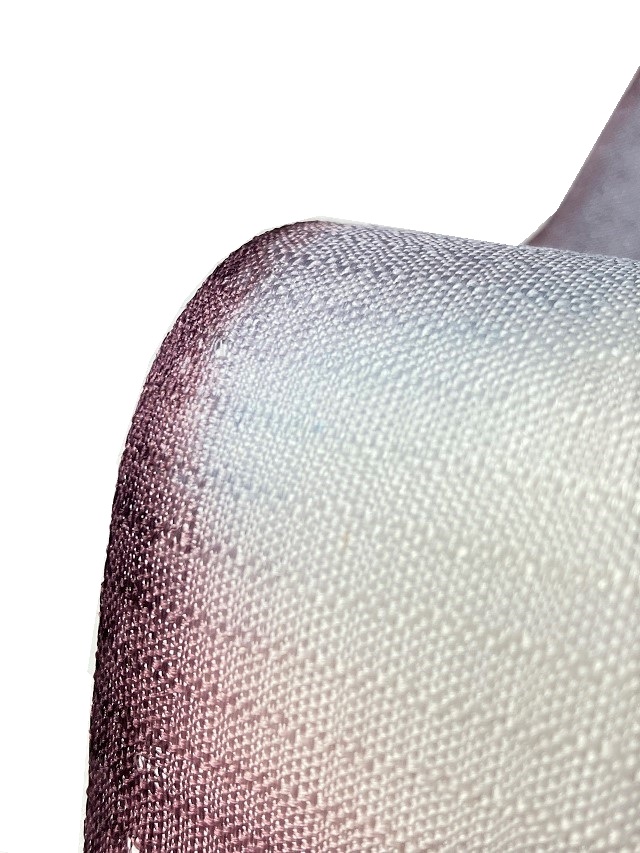

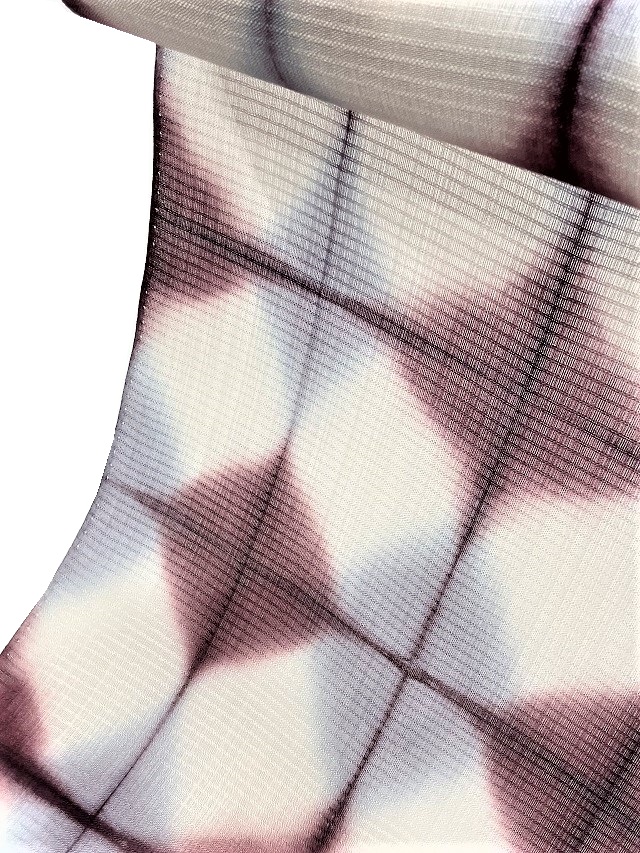

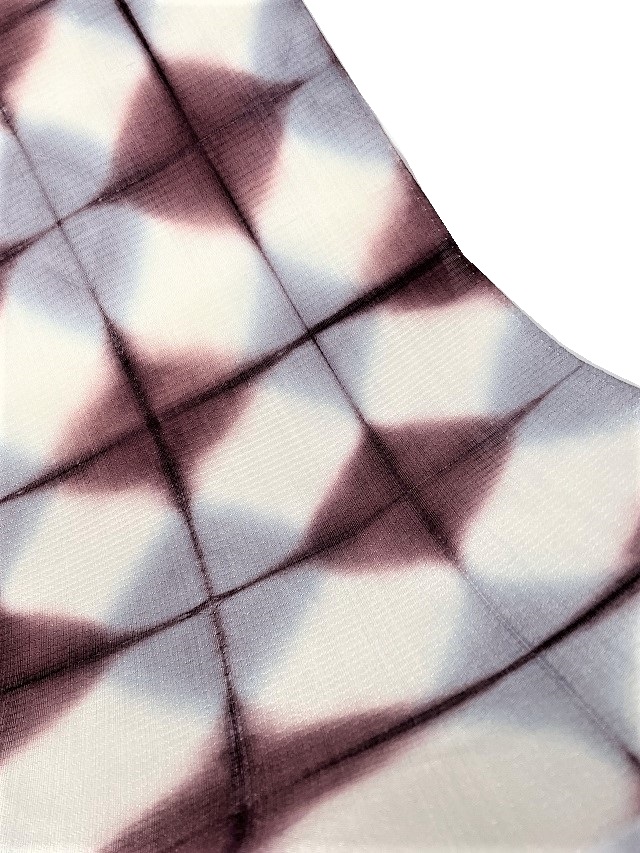

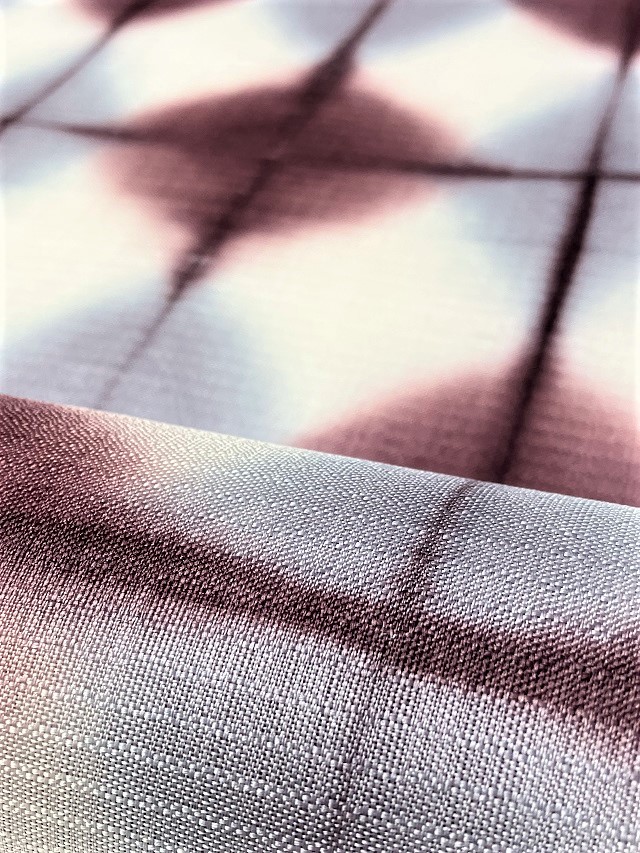

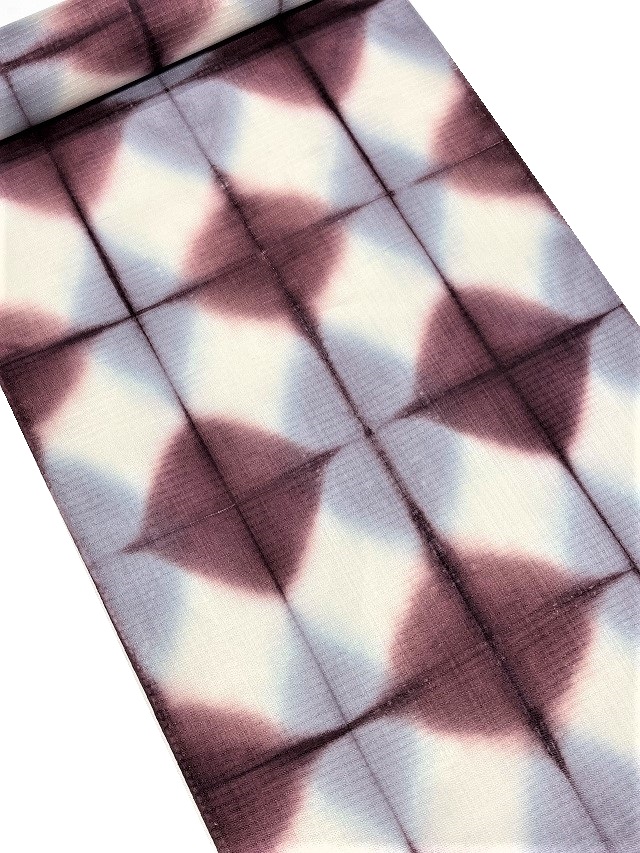

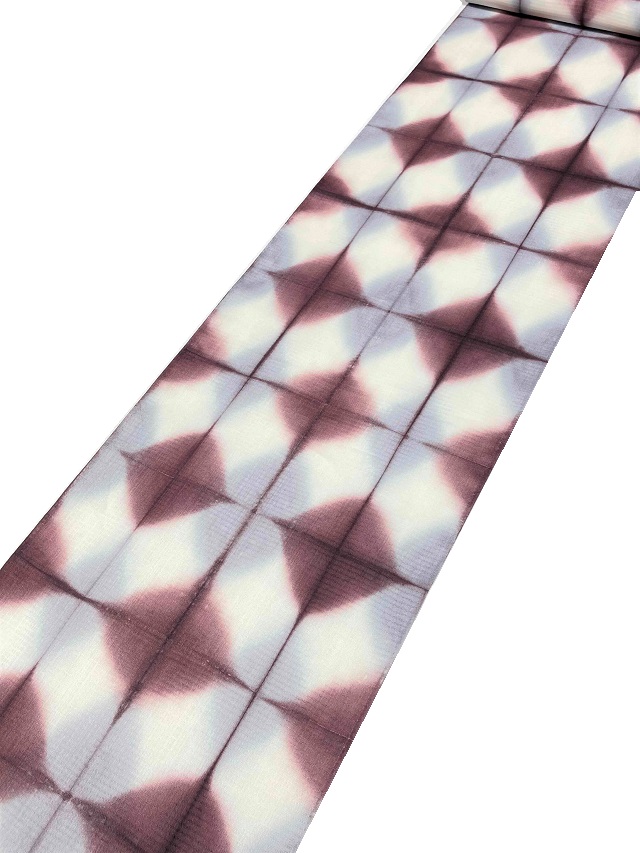

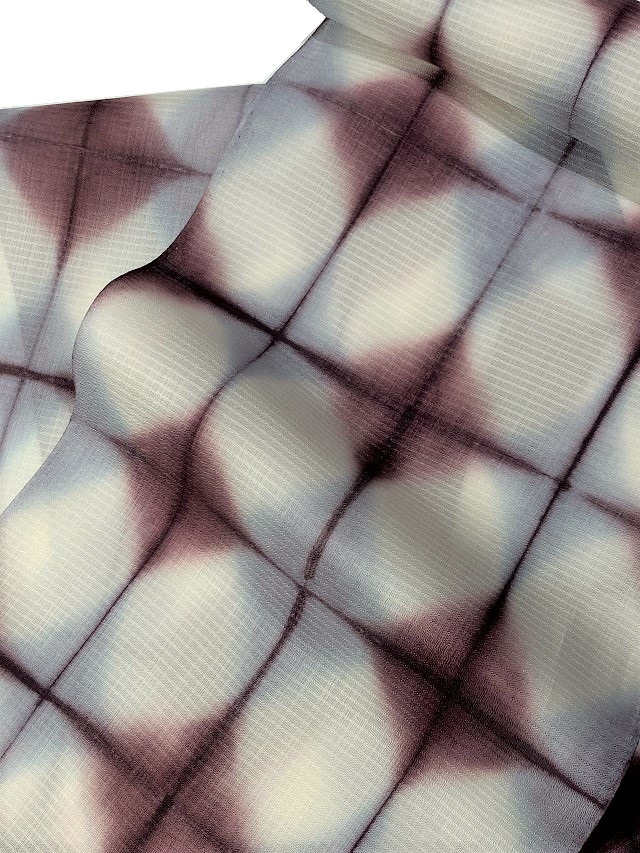

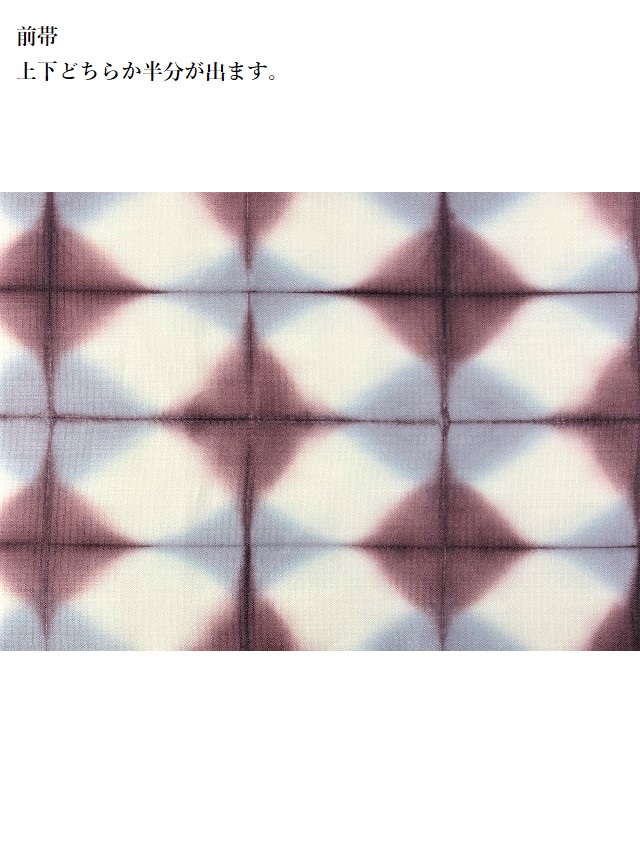

手仕事によって絞り染めされ現れる丸みを帯びた菱のデザインが優しくかつ存在感のある帯周りを演出します。

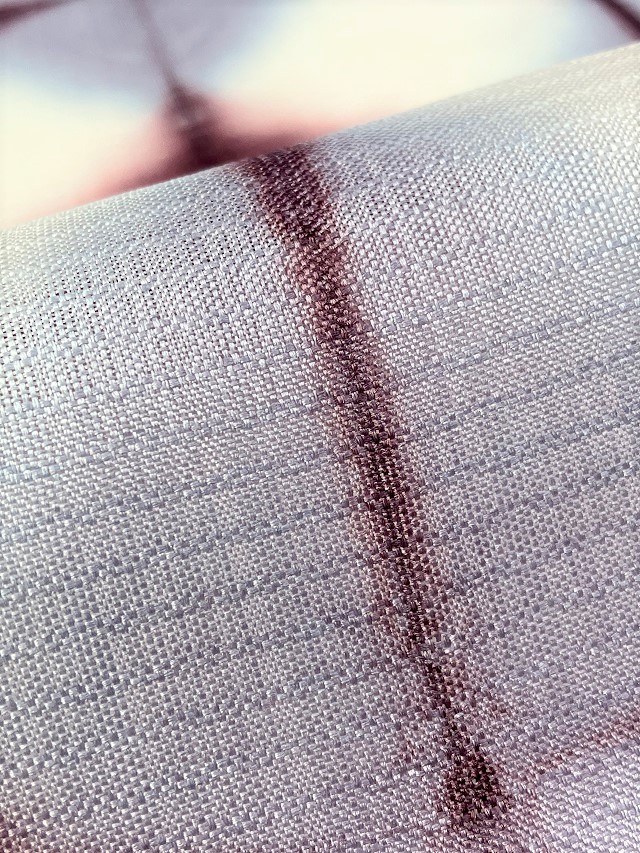

ワインと紫がかったグレーの2色の染めが施された手仕事の粋。一般的な絞り染めが1色で柄が表現されてるのに対し、2度染める事で単色では味わうことの出来ない奥行 立体感を生み出し、都会の街並みにも溶け込む洗練されたお洒落さと味わい深い工芸味がより一層お楽しみいただけるのです。

そして市松の地模様が浮かぶ帯地は、織り目に隙間が開けられ シャリっとした単衣夏向きの素材感が涼を誘います。

桐生織

桐生織には御召織、緯錦織、経錦織、風通織、浮経織、経絣紋織、捩り織の七技法の技術が継承されており国の伝統工芸品に指定されています。

その起源は奈良時代にまで遡ると言われています。江戸時代には西陣織や西洋の技術を導入するとともに 当時は各家庭で製造していた家内工業にマニュファクチュア(工場制手工業)を導入する事で生産能力をアップさせ「西の西陣 東の桐生」とまで言われるようになり、高級織物を中心に昭和初期まで日本の基幹産業として栄えていたのです。

現在では細分化された小さな工房においてその技術が継承されており、ゆかた帯を中心とした合成繊維織物産地としても業界内で知られています。

存在感とお洒落さを兼ね備えたカラーリングに自然な暈しがかもし出す優しさが、現代の街中にも溶け込む着姿を演出してくれます。

白滝姫伝説

今から約1200年~1300年前、桓武天皇の時代 上野国山田郡(こうづけのくにやまだごおり)から京都に宮仕えに出された男が叶わぬ恋と知りながら宮中の白滝姫に恋をし、天皇の前で見事な和歌の腕前を披露したことから姫を桐生に連れて帰る事が許されました。そこで白滝姫が絹織物の技術を桐生の人々に教え その技術が現在でも受け継がれていると言い伝えられています。

白滝姫が桐生に来た時、桐生市川内の山々を見て「あれは京で見ていた山に似た山だ」と言った事からこの地域を「仁田山」といい、地域の特産となった絹織物を「仁田山織」と呼ばれるようになりました。桐生織は江戸時代前期まで「仁田山織」と言われていたそうです。

姫が亡くなると、天から降ったとされる岩の傍に埋葬され この岩を機織神として祀りました。すると岩から「カランコロン」という機織りの音が聞こえてきたのだそう。しかしある時 下駄を履いて岩に上った者がおり、それ以来音が鳴らなくなったのだと言い伝えられています。

この岩が、桐生市川内町にある白滝神社の前の神体石です。

細かな市松模様が織り出された単衣夏向きの帯地。

適度なハリを持つ風合いと織り目に隙間を開けて製織させた通気性の良さ、シャリっとした手触りが清涼感を生み出します。

織り目の隙間は細かく透け感は抑えられていますので、気候によっては5月頃から10月頃まで長い期間お使いいただけます。

泉織物さんでは帯地の製織から絞り染めの加工まで一貫して自社工房で完結することで、隙のない完成度が高い品を作り上げる事が可能となるのです。

泉織物

群馬県桐生市に工房を構える泉織物。明治40年に創業し 桐生市内において唯一染場を持ち、生地から絞りまで一貫して自社生産されています。

四代目当主 泉太郎氏・・「桐生織 伝統工芸士」「現代の名工」認定者

大学卒業後 他業種に就職するも「自分の手で一からモノ作りをしたい」との思いから実家に戻り修行を始められました。「着る人ファースト」お召しになる方を一番に想う事をモットーとし、伝統の技術を守りつつ 現代シーンに溶け込むお洒落さを追求しながら快適な着物ライフをお楽しみいただけるよう、糸・染め・織 それら全ての工程に妥協を許さず創作活動に邁進されています。その真摯なモノ作りと確かな技術が評価され平成13年に伝統工芸士そして 平成30年には卓越した技能者「現代の名工」に認定されました。泉氏が手掛ける作品は展覧会においても評価され数々の受賞歴を誇ります。

平成11年 通産大臣 奨励賞

平成13年 第4回日本伝統工芸士会 作品展 入賞

以後、全国伝統工芸士会作品展、全国伝統的工芸品公募展、関東伝統工芸士会作品コンクールなどにおいて毎年のように受賞されています。

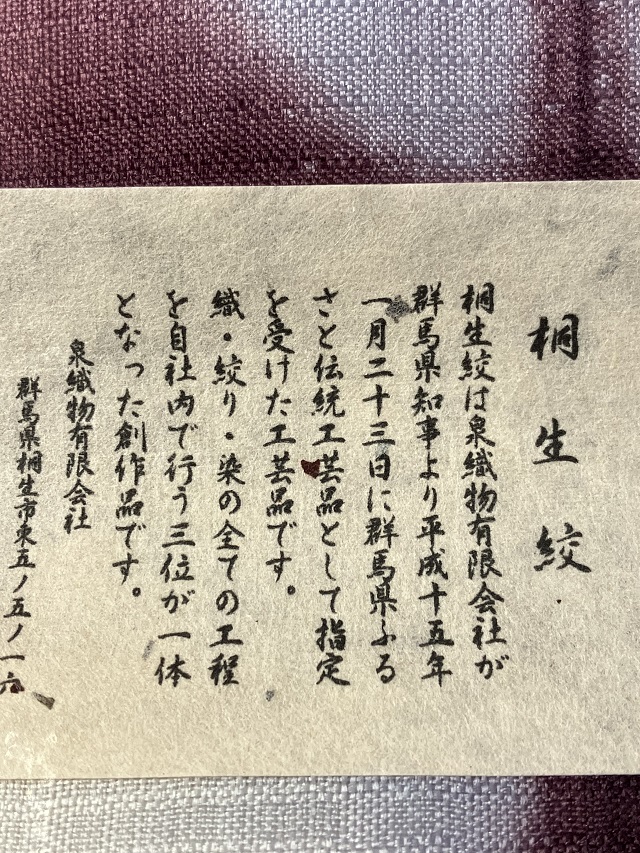

桐生絞り

平成15年 群馬県知事より ふるさと伝統工芸品の指定を受ける。

群馬県において絞り染めの着物や帯を創作している工房が泉織物以外に無く、産地を形成していない為、国の伝統工芸品指定が受けられませんので県独自の工芸品として「ふるさと工芸品」に認定されました。

※桐生織は産地を形成していますので国指定の経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されています。

白滝姫伝説の頃より長きに渡り伝承される桐生織。現代の名工 泉太郎氏が手掛ける桐生絞りの名品が単衣から夏の装いをお洒落に彩ります。織・絞り・染が三位一体となって奏でる美と風格を存分にお楽しみ下さい。

夏のお品は大変希少となっておりますのでお目に留まりましたら是非お手元にお迎えください。

スポットガーデン 筑摩和之

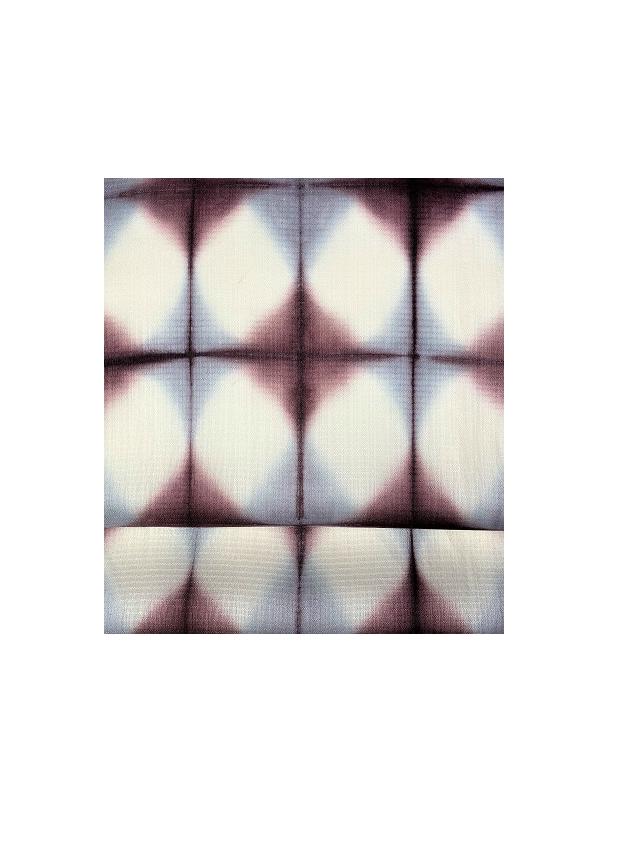

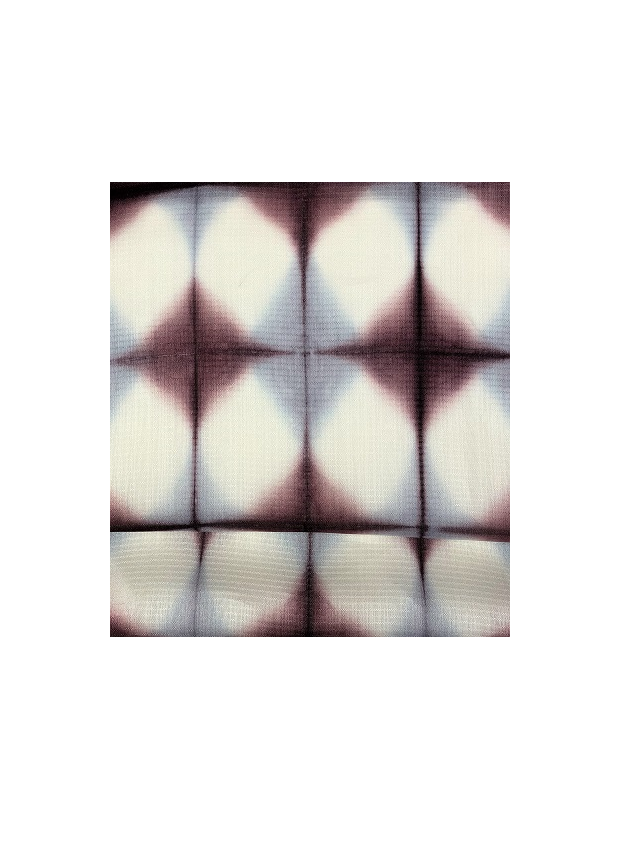

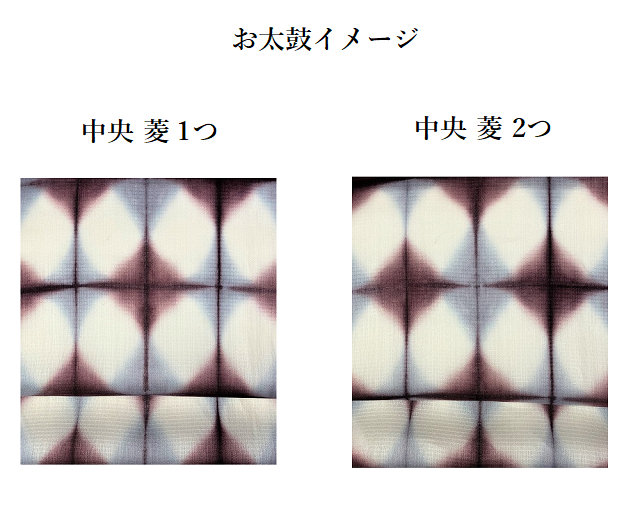

お仕立てをご依頼の場合はお太鼓の柄が下の画像のどちらかになるように垂れ先の指定をお願いいたします。

※オプション選択からご指定下さい。

※写真と実物とはモニターや画像処理の関係上、色目が若干異なって見える場合がございますので予めご理解ください。

※価格にお仕立て代は含まれておりません。

※お仕立てをご依頼の場合には、本ページに設置のオプションからそれぞれの項目をご注文と同時にお選びください。

【お仕立てについて】

※本品は夏用の帯芯を使用させていただきます。

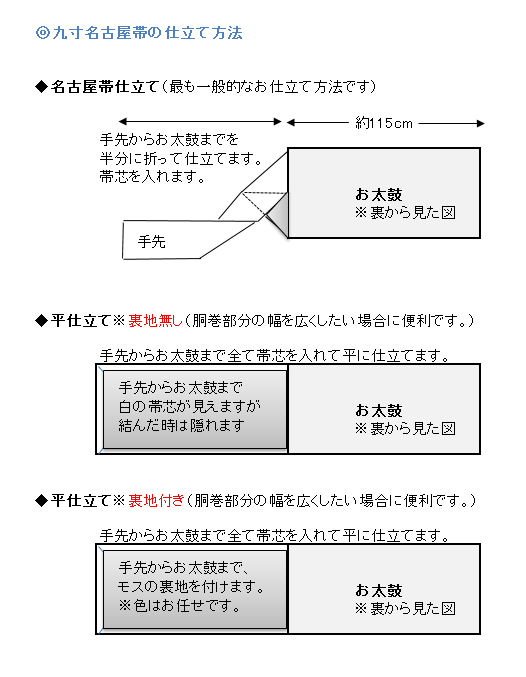

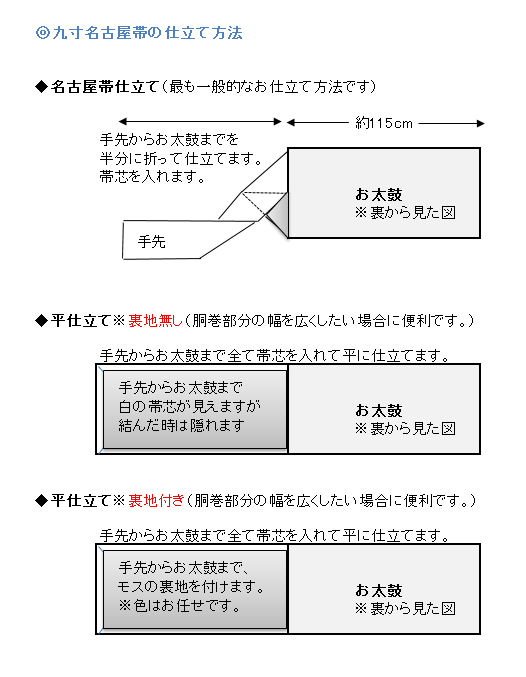

【九寸名古屋帯】

1「名古屋帯仕立て」5,400円

手先からお太鼓までを半分に折って芯を入れて仕立てる

※最も一般的なお仕立て方法です。

2「開き仕立て(裏地無し)」9,720円

手先を半分に折らずに全て平らにして芯を入れて仕立て、手先から胴巻きの部分に裏地をつけない

3「開き仕立て(裏地付き)」12,420円

2の開き仕立てで裏地(モス)をつける仕立て

※裏地の色はお任せになります。

(帯ガード加工)

・雨やお食事時にも安心のガード加工:3,240円

※国内手縫い仕立てです。

お仕立て期間:約3週間(名古屋帯仕立て)

※開き仕立て・松葉仕立ての場合は約4週間~5週間

======================