お気に入り

新規会員登録500P進呈

保有ポイント:__MEMBER_HOLDINGPOINT__ポイント

会員ランク:__MEMBER_RANK_NAME__

あと__MEMBER_RANK_NPRC__円以上の

お買い物でランクアップ!

お買い物でランクアップ!

あと__MEMBER_RANK_NCNT__回の購入でランクアップ!

商品カテゴリ

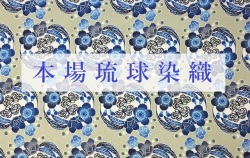

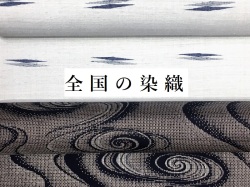

品種から探す

着物・帯をテーマから探す

特別企画

その他

実店舗営業カレンダー※予定

- ■今日

- ■休業日

- ■営業時間変更有

★完全予約制です。

お問合せ・来店予約はお問い合わせフォーム、メールまたはLINEで受け付けております。

●定休日:毎日曜日

●営業時間:13:00-19:00

※4/25(金):15:00頃から営業

※一人で運営している為、予告なく外出や臨時休業などございますのでご来店の際には事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

※営業予定は変更の場合がございます。

※事前(前日まで)にご連絡いただきましたら営業時間外や定休日(日曜日)でも可能な限り対応させて頂きます。

※お電話は出られない場合がございます。メールやLINE、お問い合わせフォームからお問合せ下さい。

店主のつぶやき 業界裏話

店主 筑摩和之(ちくま かずゆき)です。

「誠実」「安心」「信頼」をモットーに、自らが厳選した着物や帯、和装小物を安心価格でご提案しております。

☆呉服業界裏話などつづっていますので上手なお店や商品選びの参考にしていただければ幸いです。

店長日記はこちら >>